Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Daria Berro

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Nei primi anni del Seicento a Roma, poco dopo aver completato gli affreschi di Palazzo Farnese, Annibale Carracci ricevette la commissione per realizzare nella cappella della famiglia del banchiere di Palencia Juan Enríquez de Herrera (1539-1610) in San Giacomo degli Spagnoli, una delle due chiese della corona spagnola nell’Urbe insieme a Santa Maria del Monserrato, un ciclo decorativo dedicato al santo francescano del ’400 Diego de Alcalá. Il pittore ideò l’impianto decorativo, incentrato su episodi della vita quotidiana e sui miracoli del santo andaluso, canonizzato da Sisto V nel 1588, al quale Herrera attribuiva la guarigione di uno dei suoi figli, ed eseguì i cartoni di alcuni dei 19 affreschi previsti. Nel 1605 Annibale si ammalò e affidò l’esecuzione delle opere a Francesco Albani, che già lo aveva assistito all’inizio dell’impresa, e ad altri collaboratori, tra i quali Domenichino, Giovanni Lanfranco e Sisto Badalocchio, i quali assicurarono al ciclo una coerenza stilistica in cui è arduo riconoscere le diverse mani. La decorazione della cappella fu compiuta in brevissimo tempo, dal 1602 al 1605, e fu la commissione più importante degli ultimi anni di Carracci, che sarebbe morto il 15 luglio 1609, a 49 anni. Il ciclo fu molto elogiato dai contemporanei e anche gli spagnoli Zurbarán, Ribera e Murillo mutuarono da Annibale l’iconografia del santo.

Ubicata sul lato sinistro di San Giacomo, in piazza Navona, la Cappella Herrera, tanto ammirata e imitata nel Sei e Settecento, fu smantellata nel 1833, a causa del pericolo di crollo nella chiesa, abbandonata dagli spagnoli nel 1818 perché «dicevasi minacciasse ruina». Gli affreschi, staccati già nel 1830 e trasferiti su tela, furono portati in Santa Maria del Monserrato e da lì, nel 1851, inviati in Spagna, divisi tra il Museo del Prado a Madrid (sette frammenti) e la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (nove frammenti, oggi al Mnac-Museu Nacional d’Arte de Catalunya). È invece ignota l’ubicazione dei restanti tre frammenti. Il ciclo di affreschi riveste un eccezionale rilievo, benché a causa della dispersione ottocentesca sia poco conosciuto. Lo stato di conservazione dei dipinti, particolarmente precario nel caso di Madrid, ne ha inoltre reso difficile lo studio e la valorizzazione. In vista della mostra a cura di Andrés Úbeda che nel 2022 ha toccato Madrid, Barcellona e Roma (Palazzo Barberini), il restauro dei frammenti ha permesso finalmente di approfondire le ricerche su questo testo fondamentale dello stile tardo di Carracci e dei suoi collaboratori.

Già nella Sala dei Marmi di Palazzo Barberini i visitatori avevano potuto accedere a una struttura effimera che riproponeva, nelle uguali proporzioni, la Cappella Herrera, con all’interno gli affreschi secondo la ricostruita sequenza originaria del ciclo. Ora dal 4 novembre il Museo del Prado presenta una «ricostruzione» della «Capilla» che entrerà a far parte in permanenza del circuito di visita, grazie alla collaborazione di OHLA, azienda spagnola attiva nella conservazione del patrimonio culturale, e con il progetto architettonico di Francisco Bocanegra, ideatore di una struttura modulare permanente che rispetta le proporzioni e la disposizione originale degli affreschi: quattro di essi, di forma trapezoidale, decoravano la volta, i restanti tre, di forma ovale, i pennacchi. Le opere esposte alle pareti della Sala 4 dell’Edificio Villanueva, poi, sono degli stessi autori degli affreschi o dei loro allievi diretti o collaboratori (tra gli altri, Ludovico Carracci, Domenichino, Guido Reni) e offrono nell’insieme un panorama della pittura bolognese del primo terzo del Seicento.

Altri articoli dell'autore

Con un nuovo film e un’installazione che verranno presentati a gennaio l’artista di Singapore rilegge i dipinti del museo londinese raffiguranti il martirio del soldato romano e cita Derek Jarman

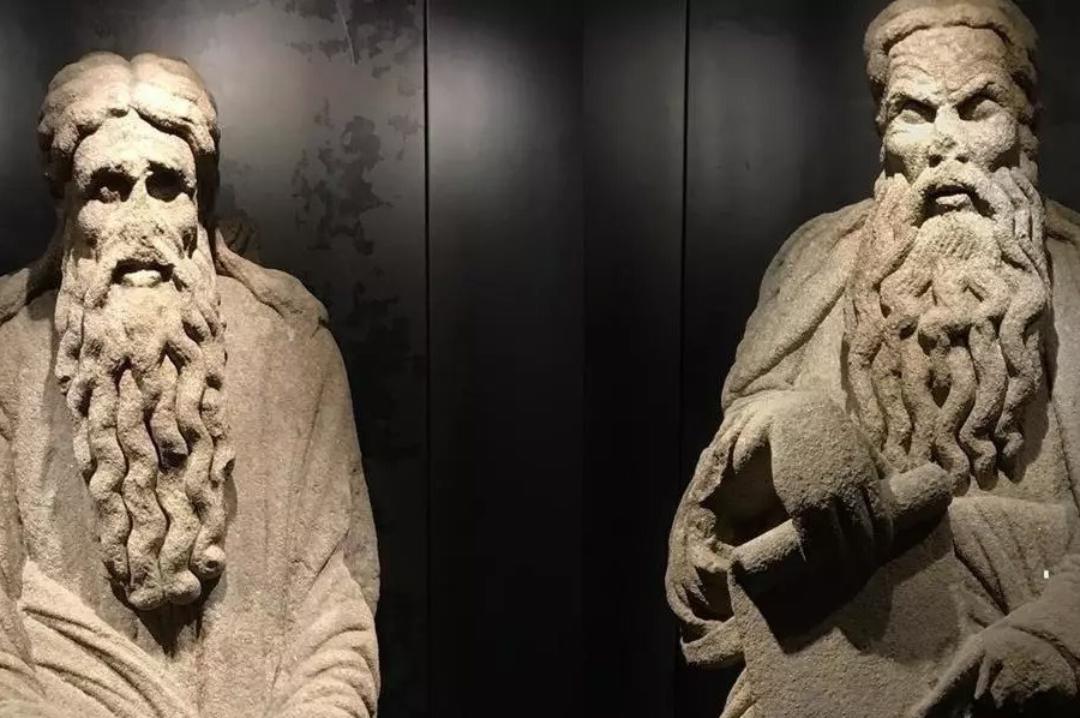

Le statue di Abramo e Isacco, attribuite a Mestre Mateo, facevano parte dell’apparato decorativo della facciata del Pórtico de la Gloria della Cattedrale del capoluogo galiziano. Erano custodite da settant’anni in una residenza estiva del dittatore. La sentenza della Corte Suprema spagnola apre ora la strada al rientro di altri beni indebitamente detenuti dalla famiglia

Il museo della storia della città chiuso da cinque anni e con una collezione di oltre 110mila oggetti dovrebbe rinascere nella Steigerkerk, la chiesa del Molo vicino al porto, simbolo della ricostruzione postbellica. Condividerà gli spazi con Museum Rotterdam ’40–45 NOW, dedicato al secondo conflitto mondiale

Il museo torinese ha acquisito 15 scatti della serie «Erotismo e Autoritarismo a Staglieno» grazie al programma Strategia Fotografia 2025. Dal prossimo maggio li presenterà accanto a opere scultoree di Otto e Novecento della collezione