Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mario Enrico Giacomelli

Leggi i suoi articoliL’obiettivo di questa nuova pagina è sondare i concetti chiave dell’Estetica filosofica in un’ottica contemporanea. Un carotaggio che si avvarrà ogni mese di una voce particolarmente competente. Cominciamo con il «disgusto», in dialogo con Serena Feloj, professore associato di Estetica all’Università di Pavia e autrice di Estetica del disgusto (Carocci, 2017). Ha in preparazione il volume The Taboo of Disgust per Suny Press.

Iniziamo questa conversazione nella maniera più tradizionale: se fossi costretta a compilare la voce «disgusto» di un dizionario filosofico, che cosa scriveresti?

Secondo Walter Benjamin, «non esiste nessun uomo che sia libero dal disgusto». Chiunque ha provato l’emozione del disgusto e lo ha riconosciuto chiaramente. Vorrei per prima cosa ricordare una distinzione, perché talvolta si genera una confusione: il «disgusto» è un’emozione provata dal soggetto ed è distinto dal «disgustoso», che è l’oggetto che può suscitare disgusto. Una distinzione non secondaria, soprattutto se si vuole trattare il disgusto in ambito estetico e in relazione all’arte, poiché è possibile dare una rappresentazione artistica del disgustoso senza necessariamente suscitare disgusto.

Partiamo da questa distinzione fra disgusto e disgustoso e proviamo a definire il primo.

Il disgusto è un rifiuto totale, l’impossibilità ad assimilare qualcosa, una reazione totalizzante che chiede di togliere dalla nostra vicinanza un oggetto, non necessariamente pericoloso o aggressivo, ma ritenuto contaminante.

Seguiamo il modello del dizionario e forniamo un esempio.

La vicinanza con uno scarafaggio, al quale possiamo reagire con un automatismo di rifiuto, che ci rende impossibile qualsiasi forma di contatto, nonostante si tratti di un insetto che non è nocivo per la salute e che certamente non cercherà di attaccarci. L’insetto di cui si legge ne Le metamorfosi di Kafka lascia intendere esattamente questo tipo di reazione.

Siamo certi che si tratti di un automatismo generalmente umano e non culturalmente determinato? Penso, ad esempio, alle reazioni disgustate dei turisti occidentali meno avvezzi alla frequentazione del Sud-Est asiatico, dove gli insetti sono abitualmente considerati edibili.

Da un lato, l’emozione del disgusto si comporta come una reazione naturale, come un automatismo che ci difende dalle sostanze che possono essere nocive. Si pensi, ad esempio, all’allontanamento di cibi troppo amari, che ricordano il sapore del veleno. La naturalità del disgusto e le sue espressioni compaiono già in Darwin, oltre che negli studi contemporanei di Neurologia e di Psicologia empirica. D’altra parte, la semplice osservazione ci mostra come la reazione di disgusto possa variare, anche di molto, nelle diverse culture e, come ha affermato Freud, il disgusto sembra essere l’esatto contrario di una reazione naturale, poiché segna il passaggio alla cultura, con la rimozione degli impulsi arcaici. Basti pensare alla facilità con la quale i bambini molto piccoli maneggiano materiali ritenuti disgustosi dall’uomo adulto.

La definizione iniziale, come previsto, inizia a perdere la sua apparente monoliticità...

Freud infatti riconosce il carattere ambivalente del disgusto. In questa prospettiva, il disgusto è senz’altro un rifiuto totalizzante, generato dal processo di civilizzazione che rimuove gli impulsi arcaici, e tuttavia contiene una forma di attrazione segreta per ciò che è stato reso tabù. Il disgusto sarebbe, cioè, una barriera innalzata dal processo di civilizzazione, che riguarda sia l’individuo sia la società, che colpisce con un rifiuto totalizzante ciò che deve essere superato, ossia l’io originario. Non vi è modo, secondo Freud, di superare la barriera del disgusto, se non in maniera patologica. Da ciò che è proibito siamo tuttavia attratti e soltanto attraverso l’arte è possibile recuperare, in forma addomesticata, ciò che è stato reso tabù e allontanato con disgusto dal processo di civilizzazione.

In quest’ottica, l’arte diventa un agente non tanto sublime quanto sublimante, con tutte le ricadute politiche evidenziate da

Jacques Derrida quando analizza il tema del disgusto in Kant. Proseguiamo però con la decostruzione della definizione iniziale. Finora abbiamo parlato di oggetti che sono letteralmente dis-gustosi. E se il disgusto avesse come oggetto una «res cogita»?

Propongo di chiamare la prima emozione «disgusto fisiologico». Vi è però una reazione del tutto simile, di rifiuto totalizzante, di ripugnanza di fronte ad azioni che riteniamo moralmente aberranti. Si pensi, ad esempio, all’infanticidio. Propongo di chiamare questa emozione «disgusto morale». Vi è infine il disgusto che possiamo provare nella finzione artistica, leggendo un libro, guardando un film, assistendo a una performance. Propongo di chiamare questa terza modalità «disgusto estetico». Ma è possibile provare genuino disgusto nella fruizione di un’opera d’arte?

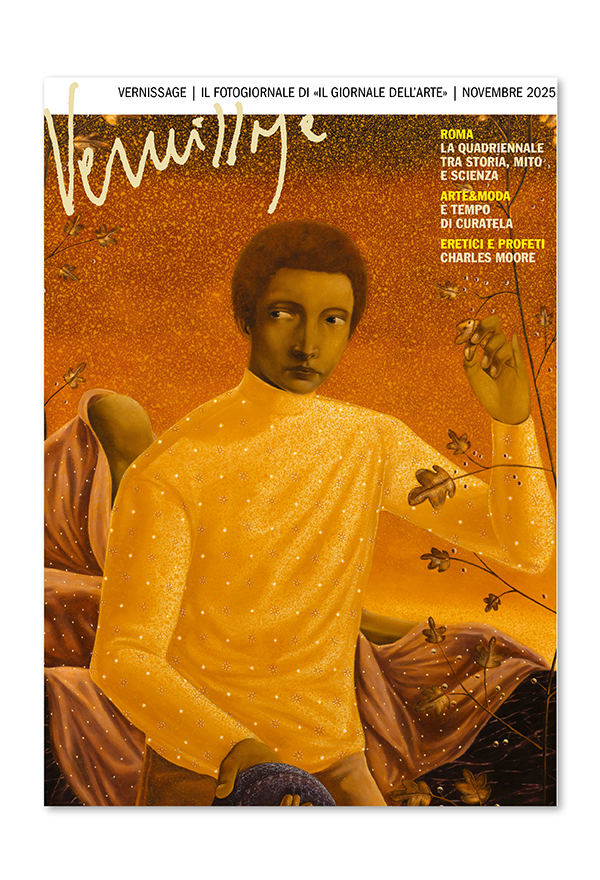

Credo che si possa rispondere in maniera differente a seconda delle prime due tipologie di disgusto che hai enumerato. Il disgusto fisiologico può essere suscitato dalla mimesi, in alcuni casi totale, con il disgustoso. Penso, ad esempio, a «The Last Judgement» (2002) di Damien Hirst, enorme tela la cui monocromia deriva dalle migliaia di cadaveri di mosche incollate sulla tela stessa. O al «Sick Film» (2006) di Martin Creed, video che ritrae diversi performer mentre si autoinducono il vomito. Il disgusto fisiologico in arte assomiglia a ciò che Jean Clair ha provato a circoscrivere in «De immundo» (2004). Un discorso simile, ma più complicato, concerne il «disgusto morale» quando è in qualche modo mediato o veicolato dall’arte. Complicato perché la sospensione della moralità, spesso richiesta quando si fruisce di un’opera d’arte, non è così immediata o, in alcuni casi, auspicabile. Per non parlare delle oscillazioni di gusto e sensibilità che impattano sul perimetro della moralità e del disgusto ad essa afferente. A questo punto mi pare che abbiamo due strade percorribili: o confinare il concetto di disgusto in un preciso spazio-tempo (ad esempio la riflessione filosofica di area tedesca nel XVIII secolo), limitandone l’operatività in un quadro storico filologico. Oppure possiamo provare a capire se quel concetto può tornar utile per aiutarci a leggere alcuni temi e problemi dell’arte contemporanea. Come risponderesti alla tua stessa domanda se imboccassimo questo secondo sentiero?

Credo che questa domanda interroghi un elemento fondamentale dell’arte, ossia la distinzione tra realtà e finzione. Prendiamo il nostro esempio di partenza: se qualcuno mi dicesse che lo scarafaggio è finto, è di plastica, cesserei di provare disgusto. All’inverso, con «The Last Judgment» di Hirst provo disgusto quando mi avvicino a quella che mi sembrava una tela nera e scopro che è formata da reali mosche morte. L’arte è ancora in grado di metterci in contatto con l’emozione del disgusto e può farlo in molti modi, costringendoci a confrontarci con l’esperienza della finzione e con il suo rapporto con la realtà. E credo che Jean Clair abbia, in parte, ragione quando afferma che il disgusto è ancora interessante per l’arte perché i nostri impulsi primordiali non hanno cessato di essere tabù.

E nel caso del disgusto morale?

Considero due elementi. Il primo è se vi sia continuità tra realtà e finzione relativamente ai valori morali: siamo disposti ad accettare tutto nell’arte? Esistono limiti morali e, se sì, come si combinano con la libertà della creazione artistica? In alcuni casi si attiva un fenomeno che è molto vicino all’emozione del disgusto ma che riguarda specificamente l’esperienza artistica (anche letteraria): è il fenomeno della resistenza immaginativa. Vi sono cioè casi di opere d’arte in cui non siamo in grado o non vogliamo rinunciare ai nostri valori morali. Ciò accade quando il coinvolgimento emotivo cercato dall’autore non funziona. Come nel caso del disgusto, a chiunque è capitato di chiudere un libro, interrompere un film, allontanarsi da un quadro perché risulta insopportabile, inaccettabile e infine moralmente disgustoso.

Questa prima considerazione è, semplificando, di ordine contenutistico.

Infatti da questa considerazione ne sorge un’altra. Che ruolo ha lo stile, cioè il modo in cui una scena moralmente riprovevole ci viene presentata? L’esempio più discusso è Lolita. Grazie al suo stile narrativo, Nabokov ci porta ad accettare il punto di vista di un uomo adulto che seduce una ragazzina. Si tratta di un’azione che nella realtà giudicheremmo ripugnante, che in un’altra forma narrativa non potremmo accettare e che invece nella prosa di Nabokov arriviamo addirittura ad apprezzare. O pensiamo a L’avversario di Emmanuel Carrère in cui, quasi senza accorgercene, assumiamo e persino comprendiamo il punto di vista di un pluriomicida. Lo stesso mi è accaduto di recente con il film «Elisa» di Leonardo Di Costanzo. In questi casi il disgusto viene sospeso, nella consapevolezza che si tratta «solo» di una finzione.

Damien Hirst, «The Last Judgement», 2002. Courtesy Fondazione Prada