Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Amanda Figueroa

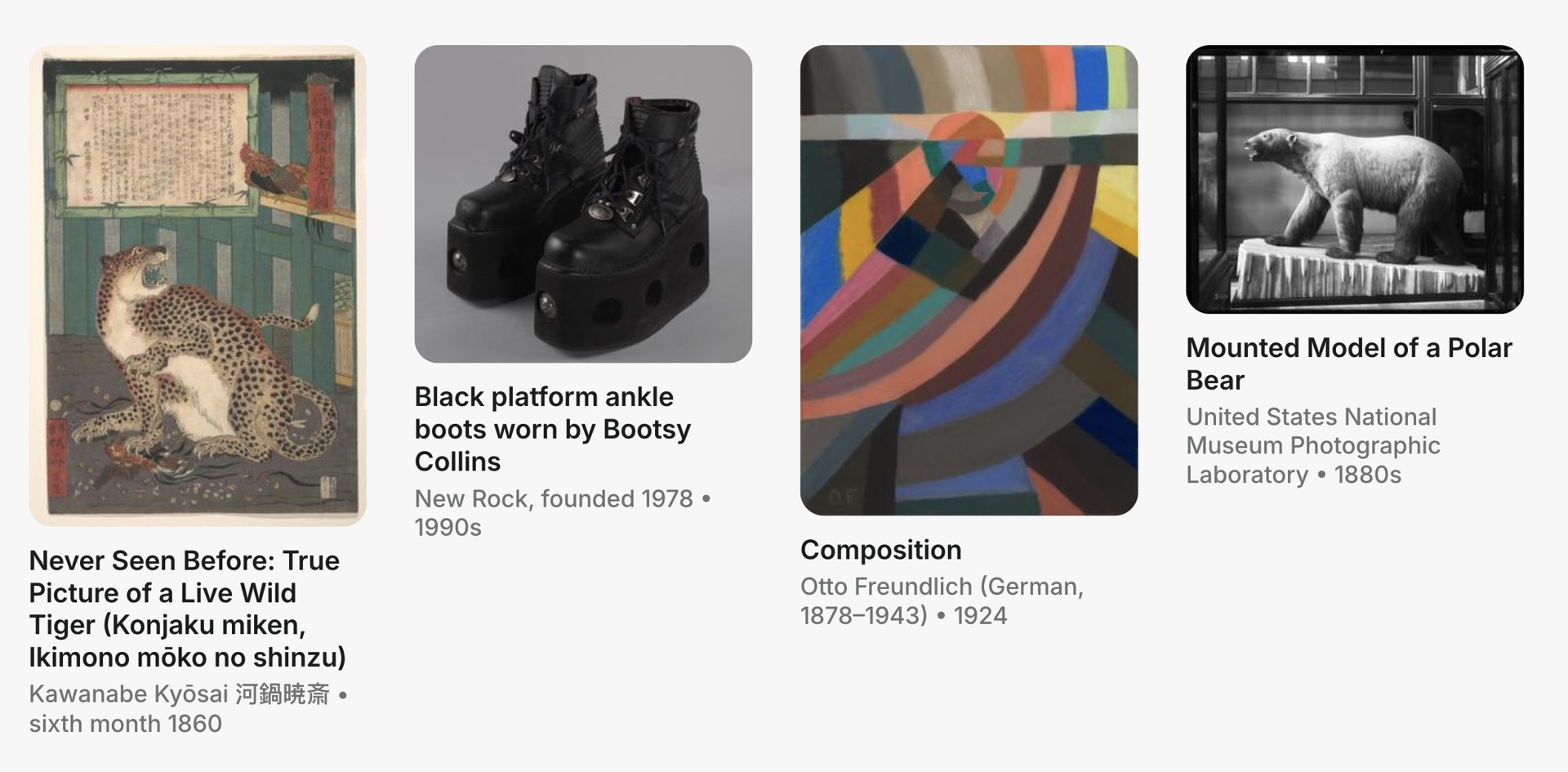

Leggi i suoi articoliQuando parliamo di conservazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, non ci si riferisce solo alle opere d’arte e agli oggetti che compongono le collezioni di un museo, ma anche ai dati e alle descrizioni associati a ciascun reperto. Che si visiti un museo o si navighi tra le opere d’arte online, ogni singolo dettaglio indicato nella didascalia (artista, titolo, origine, ecc) cui l’oggetto è associato veicola la sua interpretazione e la sua storia (visibile o nascosta). I metadati non sono solo un’etichetta per archiviare e catalogare oggetti, ma una testimonianza di come la nostra comprensione dell’arte e della cultura si evolve nel tempo. Curationist, piattaforma online gratuita attraverso cui si può accedere a milioni di immagini digitali di opere d’arte e manufatti provenienti da tutto il mondo, ha tra i suoi progetti principali l’aggiunta di metadati alle immagini degli oggetti fornite dai musei. Un’operazione di analisi critica dei metadati che accompagnano l’arte e i manufatti digitalizzati è fondamentale per la loro conservazione digitale: ogni volta che si cerca arte o storia online, i metadati determinano ciò che si trova e ciò che non si trova. In una dimensione dove i programmi di Intelligenza Artificiale e i motori di ricerca pilotano sempre di più il nostro accesso alla conoscenza culturale, il modo in cui i musei strutturano i metadati ha dunque un impatto diretto determinante. I metadati influenzano in modo diretto l’accessibilità del patrimonio culturale, interagire con milioni di documenti è incredibilmente complesso, ma è una revisione necessaria. Gli stessi metadati sono una produzione culturale significativa quanto l’arte e gli oggetti che accompagnano: sono una documentazione storica dell’origine e dell’esistenza dell’oggetto e dei suoi mutevoli significati, poiché ogni singolo metadato documenta anche come archivisti e curatori nei vari periodi lo interpretano e percepiscono, talvolta con pregiudizi razziali e di genere. Considerato l’elevatissimo numero di oggetti provenienti da culture globali finiti nei musei occidentali in epoche coloniali, è dunque doveroso interrogarsi sulle prospettive legate alla catalogazione e descrizione di quegli oggetti.

© Curationist

L’aggiunta di nuovi metadati può fornire informazioni mancanti al contesto di un oggetto e nuove prospettive che prima non erano disponibili o che erano state escluse al momento dell’acquisizione. Un esempio è il dipinto «Oriental Princess after the Bath di Miner», realizzato da Kilbourne Kellogg nel 1866 ca. Tale opera è entrata nel database di Curationist, resa disponibile digitalmente dallo Smithsonian American Art Museum di Washington, con tag come «figura femminile – nudo», «domestico» e «nudità». L’opera è una visione voyeuristica di una donna delle Indie Orientali in un ambiente intimo e nudo, una rappresentazione permeata di dinamiche di potere patriarcali e colonialiste. Per rendere questi pregiudizi e temi latenti comprensibili al pubblico contemporaneo, il nostro team di archivisti ha integrato i metadati associati, aggiungendo i tag «sguardo maschile», «voyeurismo» ed «esotismo» e, anche, una descrizione aggiuntiva che recita: «La rappresentazione di persone di origine asiatica e mediorientale in quest’opera è obsoleta e offensiva. Sebbene questo linguaggio sia rappresentato come originariamente scritto a fini storici e di ricerca, la visione del mondo riduttiva che rappresenta era dannosa allora ed è dannosa oggi». L’obiettivo di queste aggiunte non è quello di ritrattare la visione del mondo dimostrata dal dipinto, ma di contestualizzarla con gli insegnamenti e l’empatia culturale che il mondo ha acquisito dalla sua creazione. Se replicati in modo acritico, i pregiudizi latenti nei metadati possono infatti proliferare attraverso le nuove tecnologie. Più che un semplice testo statico che accompagna le immagini di opere d’arte e manufatti, i metadati sono un pilastro fondamentale dell’accesso online in grado di addestrerare i nuovi programmi di Intelligenza Artificiale alla storia dell’arte e della cultura, senza avvallare questi pregiudizi. I metadati incompleti o inaccurati non rimangono infatti esclusivamente legati all’oggetto originale, ma si muovono nell’ecosistema della conoscenza a una velocità mai vista prima. L’aggiornamento e l’integrazione dei metadati storici con nuove ricerche valorizzano l’arte e i manufatti originali, li inseriscono in un contesto contemporaneo, li rendono più facilmente reperibili nelle ricerche online e contribuiscono a una restituzione, se non degli oggetti, del loro autentico significato e valore culturale. Attraverso l’integrazione dei metadati le culture indigene che hanno prodotto gli oggetti possono integrare le informazioni di curatori e archivisti comprendendo alla loro corretta comprensione da parte dell’uomo e dell’IA.