Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Beatrice Cumino

Leggi i suoi articoliChi è davvero il pubblico dell’arte? A questa domanda apparentemente semplice, ma carica di implicazioni storiche, teoriche e culturali, Oskar Bätschmann dedica un saggio in cui, con rigore e vivacità narrativa, lo storico dell’arte svizzero ripercorre secoli di cultura visiva occidentale interrogandosi su come, quando e da chi sia stata costruita l’idea del pubblico dell’arte.

In un’epoca in cui la fruizione dell’arte è divenuta sempre più capillare, tra allestimenti spettacolari, dipartimenti educativi e politiche museali volte all’inclusione, il libro si propone come uno strumento fondamentale per comprendere i modo in cui si è evoluto lo sguardo collettivo sull’opera e, di conseguenza, il ruolo del fruitore stesso.

Attraverso un serrato percorso cronologico che va dal pittore greco Apelle ai giorni nostri, Bätschmann mette in luce le molteplici, spesso contraddittorie, rappresentazioni del pubblico: ora giudice supremo (come per i Carracci), ora massa incolta da guidare o da escludere (come nelle opere del drammaturgo tedesco Friedrich Gottlieb Klopstock, 1724-1803, o in quelle dello scrittore francese Fréart de Chambray, 1606-76). Se Leon Battista Alberti consigliava agli artisti di cercare l’approvazione delle masse più che quella dei committenti, Klopstock distingueva con disprezzo tra un «vero» pubblico di intenditori e una «massa sterminata» priva di competenze estetiche. E il pittore parigino Charles-Antoine Coypel (1694-1752) non nascondeva il suo scetticismo verso le folle rumorose delle mostre, che a suo avviso solo con il tempo imparavano ad affinare il giudizio.

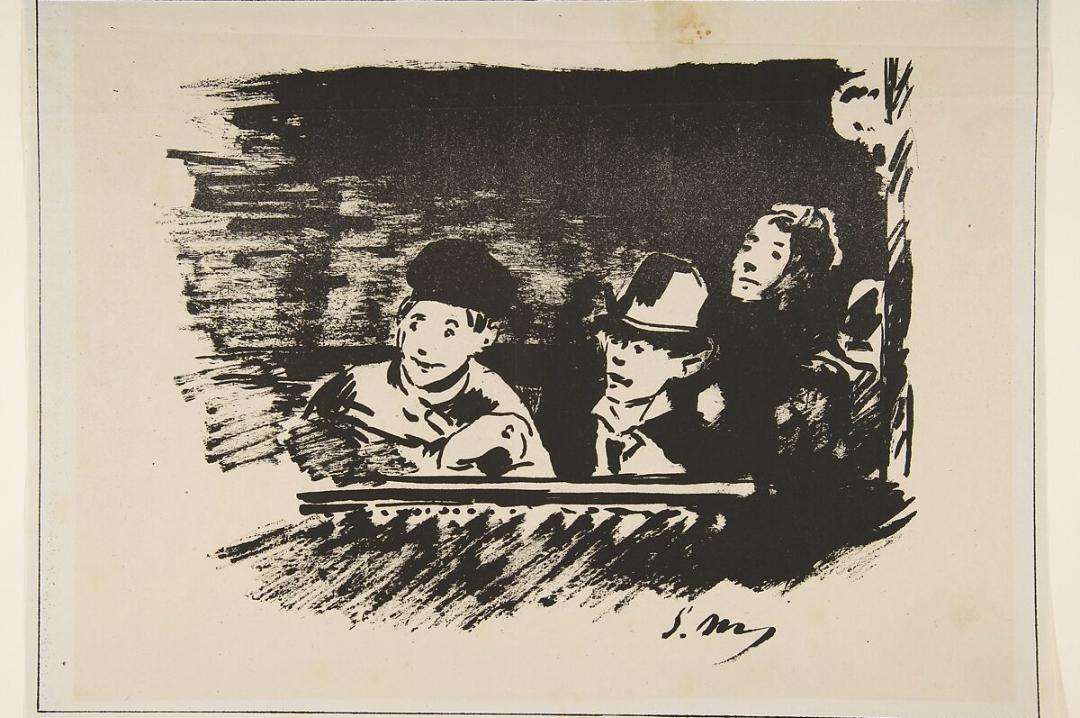

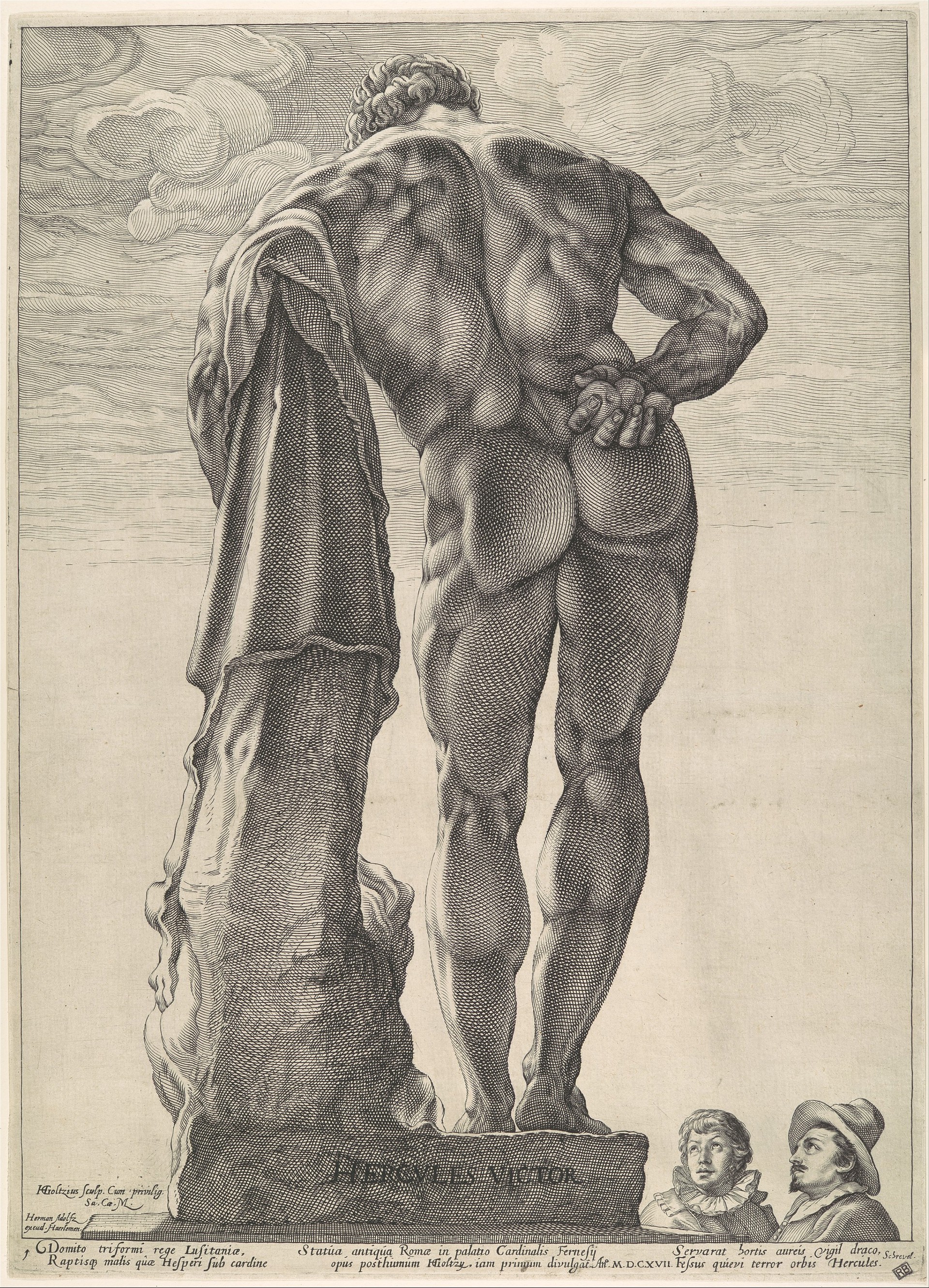

Il libro è ricco di episodi e casi emblematici, che diventano finestre aperte su epoche e sensibilità diverse. Dall’incisione di Hendrick Goltzius sull’«Ercole Farnese» (1592 ca), che mostra un pubblico composto da amici e artisti, alla litografia satirica «Gli appassionati di quadri» (1823) di Louis-Léopold Boilly, in cui l’entusiasmo per l’arte si trasforma in una caricatura di volti distorti e accessori grotteschi.

Hendrick Goltzius, «Ercole Farnese», 1592 ca, incisione datata 1617, New York, The Metropolitan Museum of Art

Louis-Léopold Boilly, «Gli appassionati di quadri», 1823, Minneapolis Institute of Art

Uno snodo fondamentale è rappresentato dal XVIII secolo, quando l’Illuminismo favorisce l’emergere di una coscienza critica che reclama l’accesso alle magnifiche e principesche collezioni private, considerato un diritto della collettività. È in questo contesto che nasce il turismo culturale del Grand Tour, destinato a una élite internazionale, ma già indicativo di una ridefinizione dei ruoli fra artisti, critici e spettatori.

L’Ottocento segna una svolta decisiva. Con l’apertura dei musei pubblici e l’avvento delle Esposizioni Universali, l’arte diventa finalmente accessibile a un pubblico vasto e diversificato. Il giudizio delle masse acquista un peso crescente, ma rimane oggetto di sospetto: da una parte si teorizza l’educazione estetica del popolo, dall’altra si teme l’incompetenza del gusto popolare. Emblematico, in tal senso, il celebre «sondaggio di Dresda» del 1871, a cui Bätschmann dedica un capitolo affascinante: in occasione di una mostra sul pittore tedesco Hans Holbein il Giovane (1497/98-1543), fu chiesto ai visitatori di indicare quale delle due versioni della Madonna Meyer ritenessero autentica. Il pubblico premiò la tela di Dresda, mentre gli storici attribuirono l’originalità a quella di Darmstadt. Una frattura significativa tra percezione popolare e giudizio esperto, ma anche una delle prime indagini empiriche sull’estetica e sulla ricezione dell’opera d’arte.

L’autore si spinge fino all’età contemporanea: oggi, secondo Bätschmann, ci troviamo davanti a un pubblico difficile da definire, frammentato e globale: più che la varietà degli sguardi, colpisce la sua crescente immersione nelle logiche di un mercato miliardario, fatto di aste, fiere, inaugurazioni e classifiche. L’arte contemporanea domina le collezioni dei super-ricchi e sembra attrarre un pubblico che si muove secondo dinamiche di competizione e visibilità: gli stessi nomi, gli stessi oggetti del desiderio, la stessa urgenza di esserci e farsi notare. Le vecchie gerarchie critiche, un tempo costruite con lentezza e rigore, oggi sembrano evaporare di fronte a meccanismi più rapidi, volatili, e spesso guidati dal valore di scambio più che da quello estetico.

Eppure, in questo scenario, emergono anche possibilità nuove: la tokenizzazione e gli Nft stanno trasformando il concetto stesso di proprietà e accesso all’opera d’arte, aprendo a forme di condivisione prima impensabili, ed è forse proprio per questo che ripercorrere la storia del pubblico, come fa Bätschmann, è oggi più utile che mai: perché ci ricorda che l’arte non esiste mai da sola e che ogni opera vive anche e, soprattutto, attraverso gli occhi di chi la guarda.

Il pubblico dell’arte. Una breve storia

di Oskar Bätschmann, 196 pp., ill., Johan & Levi Editore, Milano 2024, € 26

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Un romanzo d’esordio, sorprendente e colto, ripercorre le vite di Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio che a Milano fecero progettare da Pietro Portaluppi una delle più affascinanti residenze private del Novecento, oggi tesoro del Fai

Tra Rinascimento e Barocco l’ornamento prezioso era molto più di un simbolo di ricchezza. Dodici saggi di studiosi internazionali mettono a confronto corti italiane ed europee

Il volume di Stefano Zuffi restituisce il dialogo continuo tra l’immaginario umano e la rappresentazione del mondo animale, che mostra come l’arte abbia saputo trasformare la natura in simbolo, storia e poesia

Per riscoprirne il genio, una riedizione di un classico di Henri Focillon celebra a tutto tondo, con un ritratto vivido e appassionato, la figura di un artista totale