Francesca Petretto

Leggi i suoi articoliQuello tra la Germania e Israele (per non dire, in generale, gli ebrei) è inevitabilmente un rapporto complesso, in cui senso di colpa collettivo e vicinanza si miscelano più che in qualsiasi altro Paese europeo. La crisi in Medio Oriente si sta quindi ripercuotendo pesantemente, e in modo del tutto particolare, sul mondo della cultura e dell’arte tedesca. Lo si era visto a fine ottobre alla Fiera del Libro di Francoforte e lo si era già sperimentato nell’estate 2022 a Kassel in occasione di Documenta 15.

Dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre, alcune istituzioni culturali hanno subito espresso solidarietà a Israele al fianco di una classe politica mai così coesa, mentre gli artisti si sono divisi tra chi, per paura di commettere passi falsi o rimanere escluso dal movimento mainstream, ha preferito tacere, si è affrettato a sottoscrivere la discussa lettera pro Palestina uscita sul magazine americano «Artforum», o ha ribattuto precisando che accusare Hamas non significa prendere le parti di Netanyahu.

Che la Germania sia così coinvolta nelle dinamiche dell’annoso conflitto israelo-palestinese e vi reagisca con una sorta di isteria nazionale di massa, non ha solo che a fare con la storia novecentesca e con un profondo, radicato senso di colpa, instillato nella coscienza delle generazioni nate dal secondo dopoguerra in poi, ma anche con un importante episodio politico più recente, già passato alla storia: la visita nel 2008 dell’allora cancelliera Angela Merkel in Israele e la sua celebre, appassionata dichiarazione fatta alla Knesset: «La sicurezza di Israele è nostra ragione di Stato».

Da allora in poi e soprattutto da metà ottobre a oggi, la politica, la cultura, il mondo dell’arte, i media e tutta la società tedesca dibattono in modo acceso sulla bontà di quelle commosse parole che alcuni avrebbero voluto sigillare subito dentro una legge (o addirittura una correzione della Costituzione), per metterle al sicuro da ripensamenti antisemiti retaggio dei tempi che furono; mentre altri le rifiutano categoricamente scandendo ininterrottamente il proprio motto: «Free Palestine from German Guilt».

La situazione è molto complicata. Il Governo di Olaf Scholz è da oltre un mese chiamato a compiere un immane sforzo di diplomazia, esternando solidarietà ora a questa, ora a quella parte, assicurando a Israele e alle molte comunità ebraiche in Germania che la parola data da Merkel non sarà mai tradita, garantendo a Gaza (notizia dell’ultima ora) addirittura un innalzamento dei finanziamenti (miliardi di euro negli ultimi 17 anni). Di conseguenza anche l’opinione pubblica si è molto polarizzata: da un lato chi difende il popolo ebraico e il diritto di esistere del suo Stato, dall’altro chi, accusando Israele, sfila nelle città tedesche accanto ai moltissimi profughi siriani, palestinesi e da tutto il mondo arabo-musulmano.

È vero che la Germania ha fatto come nessun altra nazione i conti col proprio passato, ma le nuove leve della generazione Z non sentono più quel senso di responsabilità che aveva portato molti nel ’68 a ribellarsi contro la restaurazione dello status quo messa in atto da ex nazisti reinventatisi democratici; mentre alcuni nostalgici della Ddr diffondono con successo i loro slogan antisionisti riciclati dalla retorica antisemita est europea.

I tragicomici eventi che da giugno 2022 stanno progressivamente portando al disgregamento dell’istituzione cui fa capo Documenta hanno contribuito non poco alla frammentazione della scena artistica nazionale. La catastrofe originata dalle scelte artistiche del collettivo indonesiano Ruangrupa (che ne è stato l’ultimo curatore) ha costretto la Germania a riconoscere la gravità di un problema a lungo sottovalutato: l’esistenza, dato per certo l’antisemitismo endemico tedesco-europeo, di un nuovo antiebraismo d’importazione dai Paesi islamici, diffusissimo tra i più giovani.

Facendosi portavoce delle legittime rivendicazioni del «Sud globale», il mondo dell’arte si è così diviso sulla vexata quaestio Israele-Palestina, esprimendosi, secondo l’artista tedesca Hito Steyerl, con sconsideratezza: «È evidente che molti non riflettono attentamente prima di firmare lettere [come quella di “Artforum”, Ndr], cedendo alle dinamiche dei social media che creano una sorta di istinto di branco».

Nessuno è rimasto stupito nell’apprendere che due membri di Ruangrupa, al diffondersi della notizia del pogrom di Hamas in Israele, si siano uniti ai festeggiamenti delle manifestazioni antisemite di Berlino e Duisburg, o nel leggere sulla «Süddeutsche Zeitung» che uno dei sei esperti della nuova Commissione incaricata di scegliere la direzione artistica per la prossima Documenta 2027 abbia orgogliosamente rivendicato di condividere le posizioni di Bds (Boicottaggio-Disinvestimento-Sanzioni contro Israele).

Che a Kassel non si riesca a estirpare l’antico cancro dell’antisemitismo non fa che conclamare la mancanza di volontà di un’istituzione, più che restia al cambiamento e granitica nelle proprie convinzioni. Tant’è vero che anche l’artista e filosofa franco-israeliana Bracha Ettinger, parte di quella Commissione, ha annunciato l’11 novembre di voler abbandonare il proprio incarico.

Scioccata dalla brutalità del conflitto, avrebbe chiesto a Documenta un rallentamento del processo decisionale in corso («Gli artisti non sono lì per decorare la politica; il mondo dell’arte non può continuare a funzionare come se nulla fosse»), rimanendo tuttavia inascoltata, proprio come Hito Steyerl quando nel luglio 2022 si ritirò dalla kermesse accusandone gli organizzatori di non aver vigliato e di rifiutare qualsiasi tentativo di mediazione. Intervistata da «Spiegel» a fine ottobre, Steyerl ha messo in relazione quegli episodi coi fatti più recenti. Anche lei si sarebbe augurata maggiore riflessione ed empatia da parte di compagni di lavoro e amici intellettuali di sinistra.

E invece, la storia della lettera comparsa su «Artforum», riproposta all’infinito su altre piattaforme, ha evidenziato la «sensibilità a scartamento ridotto» di chi dei linguaggi dell’empatia dovrebbe aver fatto il proprio delicato mestiere. I nodi vengono al pettine, il mondo dei creativi si divide, ha spiegato ancora Steyerl: «Tra una corrente progressista-universalista e quella che il filosofo Slavoj Žižek ha chiamato una pseudo-sinistra identitaria che considera Hamas un movimento di liberazione decoloniale» e che ha deciso di ignorare la paura dei colleghi ebrei le cui porte di casa, a Berlino, sono state imbrattate con «Judensterne» e svastiche, e/o i richiami all’umanità dei moltissimi israeliani delusi che della capitale tedesca hanno fatto la loro patria di adozione.

Ora Yael Bartana, Leon Kahane, Shlomo Pozner, Ariel Reichman, Liav Mizrahi, Nir Evron, Omer Krieger, Erez Israeli, Alma Alloro, Zohar Fraiman, Michal Fuchs, Liat Grayver, Yair Kira, Yehudit Sasportas dubitano che, visti gli ultimi eventi, il movimento pacifista in cui hanno creduto e militato sarà coeso come prima del 7 ottobre. Eppure profondi rapporti culturali legano le due nazioni democratiche, da quando nell’Ottocento i primi tedeschi comprarono ettari di arida Terra Santa, creando dal deserto il miracolo di Tel Aviv, seguiti poi dai rifugiati ebrei pre e post Shoah che vi importarono il Bauhaus, costruendo la Città Bianca Patrimonio dell’Umanità Unesco e molte altre importanti architetture, a Gerusalemme e Haifa, così come a Eilat e Be’er Sheva.

Nelle ultime ore Documenta è tornata prepotentemente a fare parlare di sé con l’annuncio che tutti si aspettavano: il Comitato di ricerca incaricato di proporre un curatore o un collettivo per la prossima edizione del 2027 si è sciolto la sera del 16 novembre. I sopravvissuti quattro membri che ne facevano ancora parte hanno rassegnato le proprie dimissioni. A causa degli attacchi terroristici di Hamas, dell’aumento degli episodi di antisemitismo in Germania e dei feroci dibattiti polarizzati che vi hanno ruotato attorno negli ultimi giorni, il loro lavoro sarebbe stato infatti sottoposto a una pressione tale da convincerli a ritirarsi per paura di essere trascinati in ulteriori polemiche.

Documenta stessa ha reso noto nella stessa serata di aver valutato di affiancare ai commissari rimasti dei volti nuovi per il riprendere il processo decisionale in moto da mesi, ma di essersi poi trovata costretta a sciogliere la Commissione anche per un inasprimento del clima di lavoro ormai spinto al paradosso.

A riprova dell’importanza e dei numeri delle comunità ebraiche berlinesi, ogni dicembre a Berlino si accende davanti alla Porta di Brandeburgo il candelabro a 9 bracci per festeggiare Chanukkah (la foto è del dicembre 2022). Credito: Wikimedia

Altri articoli dell'autore

Nell’Hamburger Kunsthalle le opere dell’artista tedesco che espande la nozione di pittura a «ciò che lui vuole vedere»

Nel Kunstgebäude Stuttgart manufatti e archeologia illustrano la vita nel primo millennio del Land del Baden-Württemberg

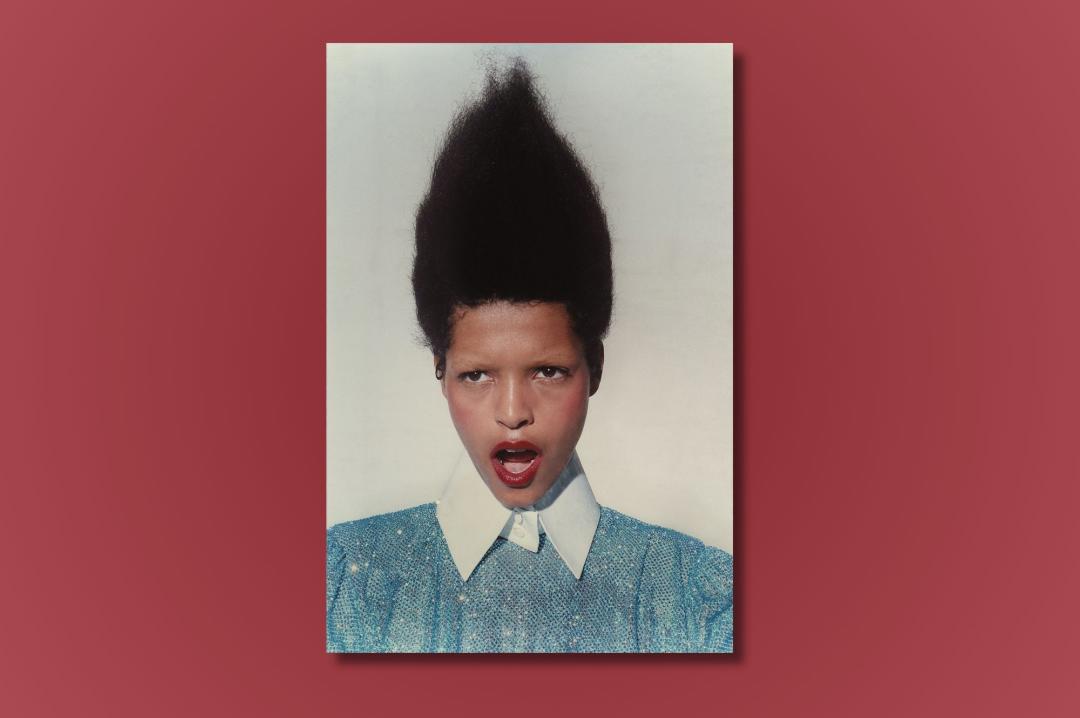

Il museo di Essen dedica un focus sul significato culturale delle pettinature e il loro continuo mutare con la società a partire da Diane Arbus fino a TikTok

Nel Gropius Bau di Berlino il pubblico è chiamato a prendere parte ad attività organizzate, a sporcarsi le mani, a fare rumore, a cucinare e mangiare, a giocare tra le installazioni dell’artista thailandese