C’è un’Etruria meno nota di quella compresa tradizionalmente tra i fiumi Tevere e Arno con le sue grandi città stato Cerveteri, Tarquinia, Vulci, Orvieto, Chiusi per ricordarne solo alcune, ma d’importanza notevole. Si tratta dell’Etruria campana, ovvero delle zone controllate dagli Etruschi nella Campania odierna. La sua importanza derivava da due fattori: uno economico e l’altro culturale e politico.

Partiamo dal primo: in un’economia in cui l’agricoltura aveva una piena centralità, la fertilità della terra costituiva un valore assoluto e quella lo era. L’altro aspetto è altrettanto rilevante: l’intero mondo etrusco è stato caratterizzato dall’incontro/scontro con quello greco ma, in Campania, le due realtà erano a contatto diretto: Capua era etrusca, mentre Cuma era greca; Paestum era greca, mentre Pontecagnano era etrusca.

Pontecagnano era l’insediamento etrusco più a sud nella penisola italiana e, negli ultimi sessant’anni, vi sono state condotte campagne di scavo che hanno portato alla scoperta di oltre 10mila tombe. C’è dunque una documentazione ricca per tentare di ricostruire le vicende del centro, ora presentate nella mostra «Per terra e per mare. Gli Etruschi di frontiera tra mobilità e integrazione» (fino al 10 dicembre), curata da Carmine Pellegrino e Luigina Tomay, che approfondisce tematiche già presenti nel percorso del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, di cui si raccomanda la visita.

L’insediamento, sorto per l’intraprendenza di gruppi dell’Etruria meridionale, era posto in una posizione strategica per le comunicazioni terrestri: vi convergevano itinerari provenienti dalla Campania settentrionale, dall’Irpinia, dall’area adriatica, dalla Piana del Sele e dalla Lucania. Inoltre gli approdi offerti dalla laguna costiera del Lago Piccolo lo rendevano uno scalo importante anche per le comunicazioni via mare. La prosperità venne raggiunta presto e già dal IX-VIII secolo a.C. iniziarono a giungervi materiali pregiati dalla Sardegna, dalla Sicilia, dall’Egitto, dal Medio Oriente e dalla Grecia.

Accanto a genti etrusche, nel tessuto sociale erano presenti individui provenienti da aree diverse come attestano i corredi funerari. L’integrazione sembra pienamente riuscita, come suggerisce la presenza delle loro sepolture nella necropoli urbana tra VIII e VII secolo a.C. Processi d’integrazione testimoniati anche per le epoche successive: dalla metà del V secolo a.C. vi giunsero gruppi provenienti dal Sannio Pentro, identificabili da un tipo particolare di fibula presente nelle sepolture femminili, e poco più tardi guerrieri di stirpe italica da connettere probabilmente con la pratica del mercenariato.

Intorno al 350 a.C. si osserva un’ondata ulteriore di arrivi di Italici. Tutto ciò comportò mutamenti profondi nella società di Pontecagnano, ma senza arrivare allo stravolgimento dell’assetto della città, come mostrano la continuità di uso dei santuari, degli isolati abitativi e la persistenza della lingua etrusca. Essere il confine meridionale dell’espansione degli Etruschi, l’apertura della società arrivata a condividere comportamenti e ideologie, la vivacità degli scambi commerciali e culturali rendono Pontecagnano e gli «Etruschi di frontiera» un interessante caso di studio.

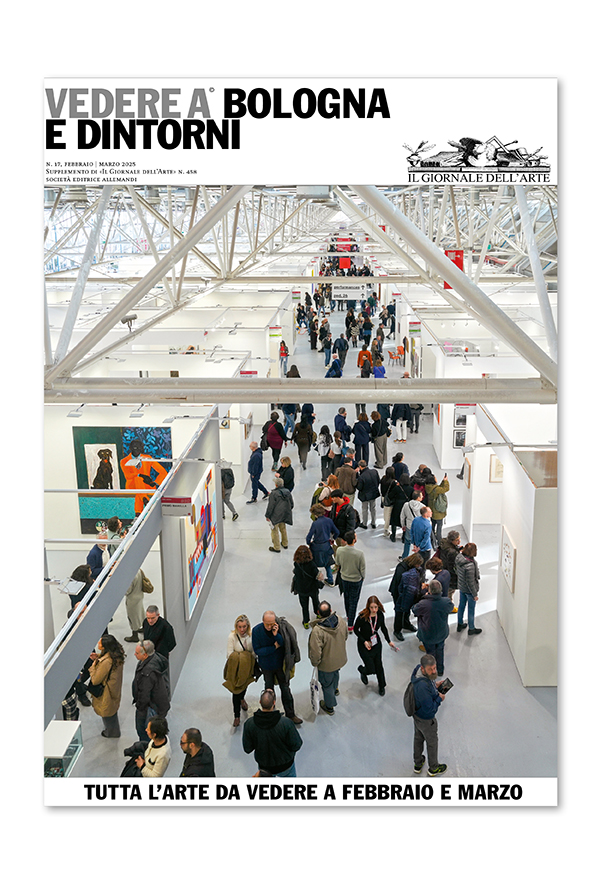

Una veduta dell’allestimento della mostra «Per terra e per mare. Gli Etruschi di frontiera tra mobilità e integrazione» al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano