Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Germano D’Acquisto

Leggi i suoi articoliNella civiltà delle immagini iperilluminate, dei display sempre accesi e dei feed visivi ininterrotti, c’è chi ha ancora il coraggio di guardare altrove. Verso ciò che sta dietro. Di lato. Appena sotto la soglia. Fino al 2 novembre il Kunstmuseum Bonn dedica una mostra intelligente e, finalmente, necessaria a un soggetto che per secoli è stato considerato poco più che un effetto collaterale: l’ombra. Intitolata «From Dawn Till Dusk» (Dall’alba al tramonto), questa collettiva non si perde in ricostruzioni enciclopediche, né tenta la titanica impresa di storicizzare tutta l’iconografia dell’oscurità. Piuttosto, scommette con determinazione sul presente, o meglio: su quel presente alterato, sfalsato e inquieto che il nostro tempo produce in forma di sagome, silhouette, proiezioni.

Quaranta artisti e artiste, da Kara Walker a David Claerbout, da Marlene Dumas a Hans-Peter Feldmann, per una messa in scena che scava in profondità nel vocabolario estetico del «non del tutto visibile». La mostra, divisa in sei capitoli (e otto stanze), non teme di affrontare l’ombra nella sua complessità semiotica e politica. Perché se è vero, come scriveva Plinio il Vecchio, che la pittura nasce dal gesto amoroso della figlia del vasaio Butade, che traccia con un carboncino il profilo del suo amato al lume di candela, allora è altrettanto vero che la storia dell’arte è anche una storia di contorni, assenze, sdoppiamenti.

Nel primo capitolo, si parte in modo programmatico dal mito: la dialettica tra presenza e assenza, il confine tra luce e corpo. Marlene Dumas rilegge il racconto di Plinio con il suo solito sguardo ambiguo e vibrante, mentre Ernst Ludwig Kirchner evoca Peter Schlemihl, il protagonista del racconto di Adelbert von Chamisso che vende la propria ombra al diavolo, anticipando, in un certo senso, le logiche del mercato dell’arte contemporanea.

Si passa poi all’ombra come alter ego: sfuggente, minacciosa, in rivolta. Vito Acconci, come un pugile stanco e ostinato, si prende a cazzotti col proprio doppio in «Shadow-Play» (1970), mentre le silhouette di Tim Noble & Sue Webster emergono da mucchi di spazzatura, provando che anche il rifiuto, in senso lato, può proiettare identità. Regina Silveira gioca con i contrasti drammatici tra luce e tenebra, rievocando le atmosfere espressioniste del «Gabinetto del dottor Caligari», dove l’ombra smette di essere accompagnamento per diventare protagonista, talvolta omicida.

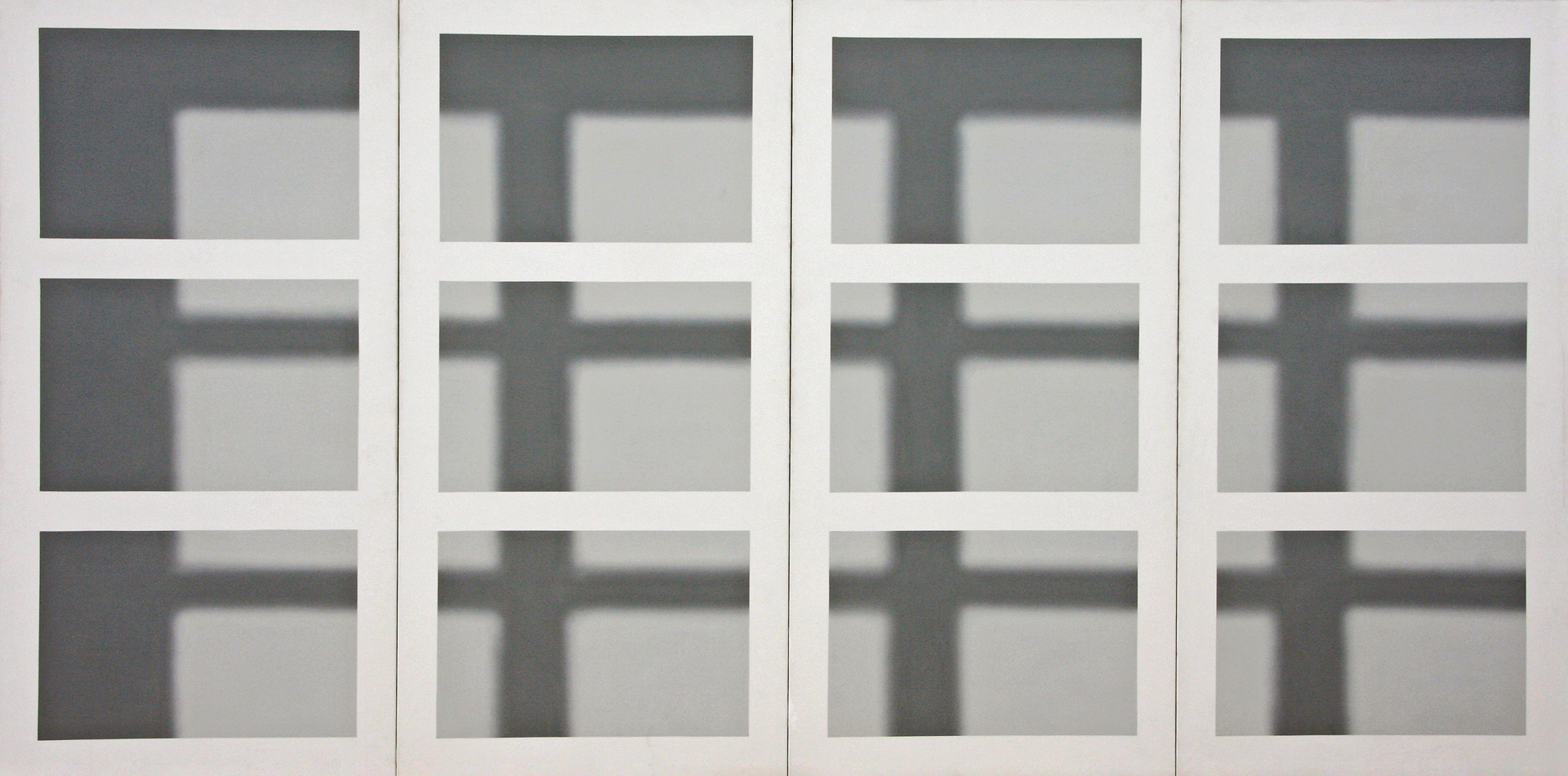

Gerhard Richter, «Finestra», 1968. © Gerhard Richter. Photo: Reni Hansen

Kara Walker, «Testimony», 2004. © Kara Walker

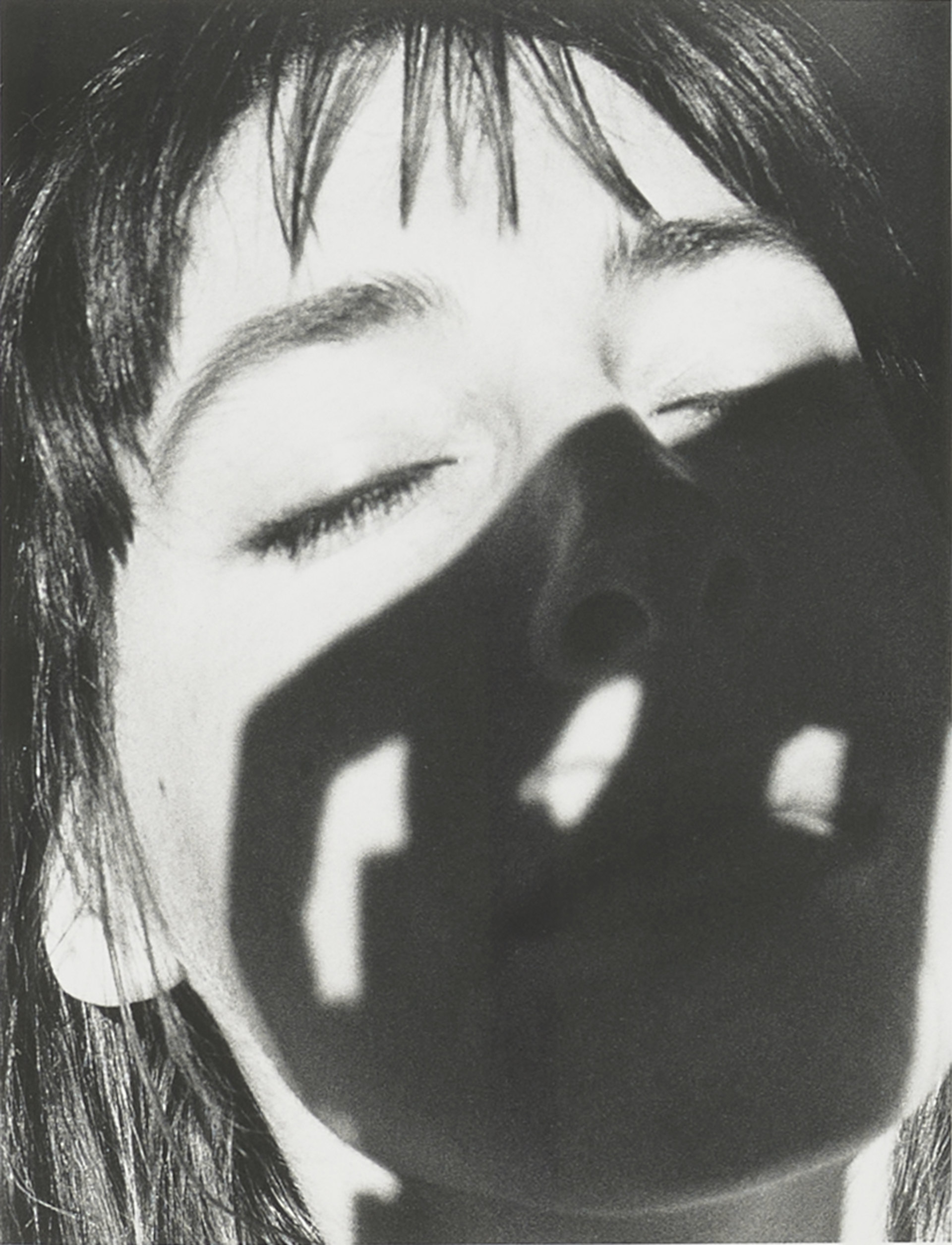

Il terzo e il quarto capitolo affondano nel tema del lutto, della perdita e della fotografia come arte della sparizione. Qui l’ombra si fa spettro. Christian Boltanski mette in scena una danza di morte fatta di ombre tremolanti, mentre Juergen Staack e Thomas Ruff ritornano alle origini tecniche della fotografia, la cosiddetta «sciagrafia», letteralmente pittura d’ombra. Il corpo è sempre assente, ma ne resta una traccia, una prova indiziaria.

Si arriva poi all’ombra come atto di sorveglianza, o meglio: di pedinamento. Jenna Gribbon, con la sua inquietante «Me, a lurker», insinua uno sguardo molesto su una scena idilliaca, mentre Lee Friedlander inserisce la propria ombra in uno scatto rubato, trasformando il fotografo in presenza invadente. Nadia Kaabi-Linke, invece, affida a un’ombra prospettica il compito di suggerire un’assenza architettonica, quella di una piattaforma da caccia che non si vede ma si intuisce. L’ombra come struttura mentale, come segnale di potere invisibile.

L’ultimo capitolo è il più crudo, il più politico. L’ombra qui diventa metafora dell’esclusione sociale, della marginalità. Kara Walker rilegge la storia dello schiavismo afroamericano attraverso le sue celebri silhouette taglienti; Javier Téllez racconta, con rispetto e dolore, le vite dei reclusi, degli esiliati, dei corpi non conformi. David Claerbout chiude il percorso con «The Stack» (2002), dove la luce che filtra tra due cavalcavia rende visibile, per un istante appena, un senzatetto in un sacco a pelo. Poi il buio torna, come sempre. Ma chi guarda, stavolta, è meno ingenuo di prima.

«From Dawn Till Dusk» non è solo una mostra sull’ombra. È una mostra su ciò che l’ombra rivela: il rapporto inesausto tra il visibile e l’invisibile, il corpo e il suo fantasma, l’estetica e la responsabilità. E lo fa senza cedere al didascalico, con intelligenza curatoriale e una selezione di opere che privilegia la densità all’aneddoto.

In un panorama museale spesso ossessionato dalla luce, dai riflettori di Instagram al bianco ottico delle gallerie, questa mostra ha il coraggio di spegnere l’interruttore. Per ricordarci, forse, che nell’ombra non c’è solo il rimosso, ma anche il possibile.

Zilla Leutenegger, «Sunset Neighborhood», 2009-21. © Zilla Leutenegger. Photo: Sebastian Schaub

Janice Guy, «Untitled», 1977. © Janice Guy. Photo: Ivo Faber