Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliSu Aby Warburg (1866-1929) sono usciti, dal tempo della sua morte, centinaia di libri e saggi. Si aggiunge ora il volume di Hans C. Hönes dedicato alla sua vita e alle sue opere. Nato ad Amburgo in una delle più ricche famiglie ebree della borghesia tedesca, fu un bambino fragile e malaticcio, soggetto fin da piccolo a sbalzi pesanti di umore. Venne avviato a studi professionali, atti a farlo entrare ben preparato al lavoro nella banca di famiglia. I suoi progetti però erano molto diversi e, dopo essersi diplomato nel 1885, decise di andare all’università. In questo tempo vendette anche al fratello minore la primogenitura a patto di poter avere tutti i libri che voleva: le basi della sua futura immaginifica biblioteca. Nel 1886 era all’Università di Bonn a studiare materie classiche e storia dell’arte. Nel 1888 si trasferì a Firenze per continuare gli studi in un ambiente molto vivo che avrebbe portato alla nascita del Kunsthistorisches Institut in Florenz che è ancora oggi uno dei fari della storia dell’arte mondiale. A Firenze conobbe anche la sua futura moglie: una tedesca luterana che sposerà nel 1897 con grande scandalo della sua famiglia.

Con i primi studi si rese conto che nelle raffigurazioni rinascimentali toscane esisteva una selva di simboli, allegorie e riferimenti, ancora tutti da indagare. Cominciò così a interessarsi ai dettagli dei quadri e per tutta la vita pensò che Dio «stesse proprio nei dettagli». In seguito, le sue ricerche si concentreranno su Botticelli e, in quel contesto, la lettura nel 1890 delle «Stanze della Giostra» di Angelo Poliziano lo convincerà di avere trovato la fonte letteraria della «Nascita di Venere» e della «Primavera». Warburg ipotizzò che Poliziano avesse fornito a Botticelli il concetto stesso dei due quadri. Nasceva così, progressivamente, quel metodo warburghiano che avrebbe cambiato la storia dell’arte. Finiva il tempo delle impostazioni formaliste, della storia degli stili e della lettura dei dipinti con ottica estetizzante. Era una visione nuova, profondamente interdisciplinare. Per Warburg ciò che è raffigurato da un artista è sempre la sintesi di culture e mondi strettamente collegati. Per capire un’opera d’arte era pertanto necessario indagarne i collegamenti, le variazioni. Religione, fisiognomica, iconologia, filosofia, mitografia, astrologia, psicologia, antropologia, storia della scienza e tanti altri settori, partecipavano tutti al raggiungimento di questo obiettivo. Warburg analizzò la memoria profonda e la semiotica dell’opera, divenne così il fondatore dell’iconologia, una scienza che oggi consideriamo indispensabile negli studi di arte.

Fece anche di più e creò fra il 1926 e il 1929 il progetto del Bilderatlas Mnemosyne (Atlante delle immagini delle memoria) disponendo 917 immagini su 63 grandi pannelli: ogni pannello aveva un tema e lo sviluppava in tutti i suoi immaginabili collegamenti.

Il progetto, partendo dalla convinzione di Aby Warburg che la memoria del passato potesse attivare il presente, esaminava il movimento della cultura attraverso le barriere di tempo, spazio e disciplina per ispirare, informare e connettere. Rimase incompiuto, ma è sorprendente la sua preveggenza: un’idea di questo tipo poteva infatti trovare compimento solo con lo sviluppo di sistemi moderni di ricerca informatica. Con lo stesso sistema organizzò la sua sterminata raccolta di libri poi diventata il nucleo del Warburg Institute. Chi ci è stato a studiare sa che è libero di girare fra gli scaffali e che può raggiungere tutto (o quasi) muovendosi con una logica creativa che nulla ha a che fare con la tradizionale idea di biblioteca. Warburg riteneva infatti che l’informazione decisiva non stesse nel libro principale che si stava ricercando, ma si trovasse invece, spesso, in un testo «adiacente». I libri sono pertanto accostati per argomenti e tematiche, e creano attrazione per il volume attiguo a quello che si cerca o per quelli situati negli scaffali superiori e inferiori, in un fecondo cortocircuito di nuovi flussi di pensieri. Naturalmente le sue idee non furono molto apprezzate dai colleghi e le critiche si fecero nel tempo feroci. Warburg ne rimase amareggiato, ma continuò a frequentare i suoi sentieri storti, i suoi grovigli di immagini e testi che lo conducevano dritto dove voleva. Dopo il 1896 ebbe anni inquieti di studi affannosi, mai soddisfatto dei risultati. Nel 1897 con la famiglia si trasferì a Firenze. Il Kunsthistorisches Institut fu il centro per la propagazione delle sue idee attraverso conferenze e delle sue pubblicazioni pionieristiche. Rimase però anche negli anni seguenti un outsider, un uomo perennemente in cerca della sua identità e del suo ruolo nel mondo, sempre pieno di incertezze. Tutto cominciò a franare con l’acuirsi della malattia mentale. Decise allora di lasciare l’Italia e tornare in Germania per curarsi. Nell’autunno del 1918 la sua mente cominciò a offuscarsi. Per una decina d’anni fu ricoverato in vari istituti psichiatrici e gli fu diagnosticata la schizofrenia. Continuò a pubblicare fino a quando, ad Amburgo, il 26 ottobre 1929 il suo cuore si fermò improvvisamente. Quello che successe dopo è parte della storia terribile dell’Europa di quegli anni. La sua biblioteca, che i nazisti avevano in mente di distruggere, fu trasferita da Amburgo a Londra nel 1933 e divenne un’istituzione a sé stante (il Warburg Institute), grazie alla quale per molto tempo Londra divenne il più importante centro di studi dell’arte del mondo.

La stella di Warburg non si spense più. Gertrud Bing, sua stretta collaboratrice e direttrice dal 1955 del Warburg Institute, lo rievocò nei suoi scritti come un maestro «che in ogni sua manifestazione recava in modo così notevole l’impronta dell’inconsueto». Mario Praz, che lo aveva conosciuto personalmente, in uno scritto del 1932 ne delineava il cerchio degli interessi (che fu anche quello di Praz) affermando che gli occhi di Aby «vedevano lontano e profondo».

Grande è dunque il debito che abbiamo con lui che ha anticipato di settant’anni almeno gli studi di cultura visuale e ci ha aperto le porte alla lettura del cuore segreto di un quadro dietro al quale, se solo cominciamo a interrogarlo, può celarsi un intero mondo.

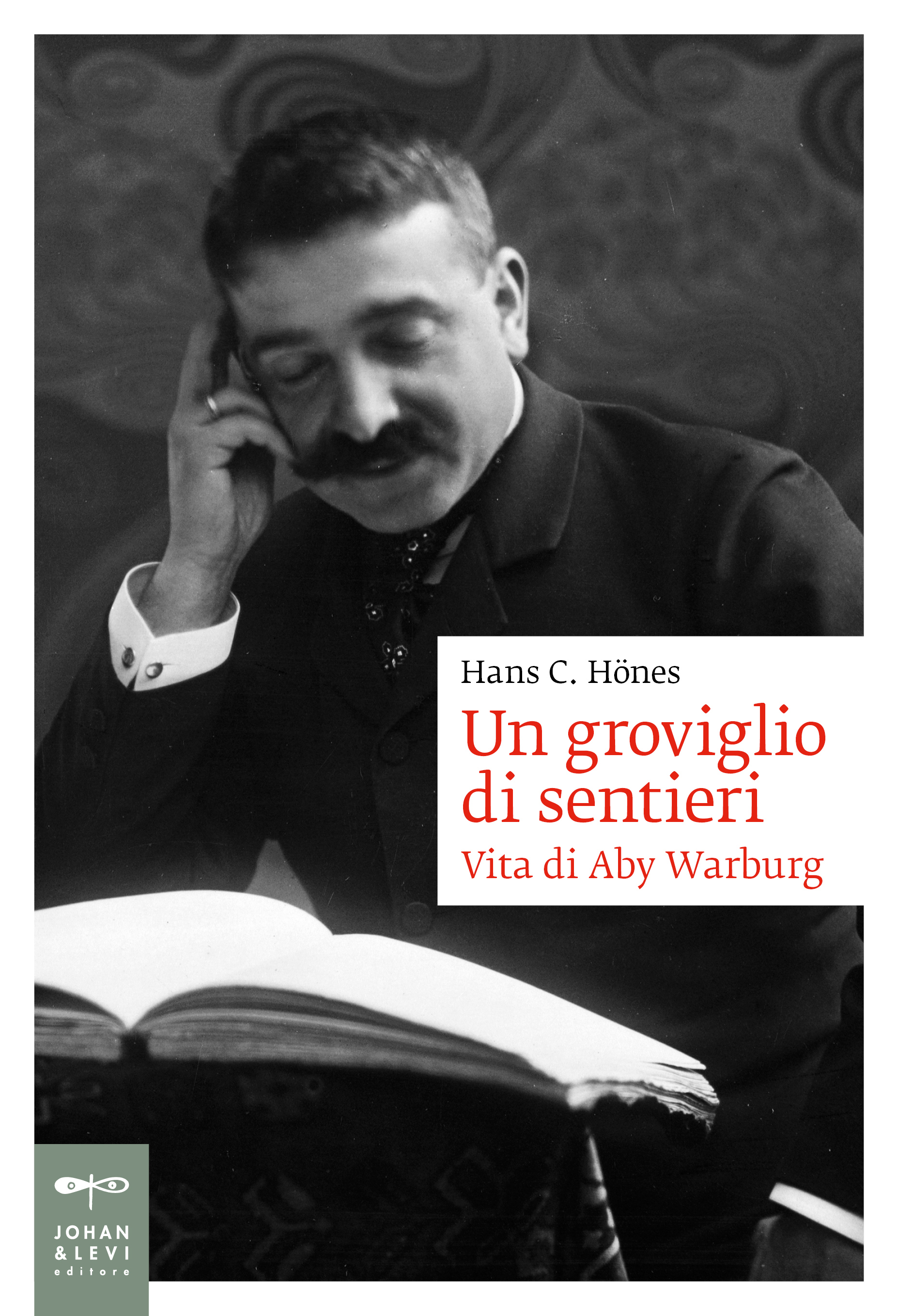

Un groviglio di sentieri. Vita di Aby Warburg

di Hans C. Hönes, traduzione di Mariella Milan, 296 pp., 50 ill. b/n, Johan & Levi, Milano 2024, € 40

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo

Un’inchiesta fra scrittori, esperti, studiosi e conservatori di musei nazionali e internazionali rivela che la storia dell’arte è un gioco troppo bello per essere lasciato solo agli storici d’arte

Un grande mostra esplora il legame tra i felini, la femminilità e il potere attraverso le culture e i secoli, un legame attuale ancora oggi

Nel 325 l’omonimo Concilio dettò le linee di quella che sarebbe diventata la dottrina cattolica come ancora la conosciamo (con tutte le sue ricadute sull’arte), ma non fu un evento pacifico: fra i padri conciliari volarono anche schiaffoni e san Nicola da Bari prese a sberle il prete Ario