Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Chi avrebbe immaginato, solo una ventina d’anni fa, che Brescia, città famosa per il suo spirito imprenditoriale, per la dedizione della sua gente al lavoro e per la fierezza nell’opporsi agli invasori (nel 1849, resistendo agli Austriaci, si guadagnò il titolo di «Leonessa d’Italia»), che in un tempo così breve la sua immagine sarebbe cambiata al punto da farne una «città d’arte»? Oggi Brescia conta cinque musei (il Museo di Santa Giulia, «Brixia» Parco Archeologico di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo del Risorgimento «Leonessa d’Italia» e il Museo delle Armi «Luigi Marzoli»), un sito Unesco (Santa Giulia e il Parco Archeologico), mostre di solido impianto scientifico e di grande richiamo di pubblico, e un volto ben più «gentile» di quello, ferrigno, che per secoli l’ha accompagnata. Il merito va anche alla Fondazione Brescia Musei-FBM, istituita nel 2003 da Comune di Brescia, Fondazione CAB, Fondazione ASM e Camera di Commercio, inizialmente sotto forma di Spa e trasformata nel 2007 in Fondazione di partecipazione. Ne parliamo con Francesca Bazoli, avvocato, presidente di FBM dal 2018, riconfermata nel 2024.

Presidente Bazoli, Brescia è diventata una sorta di case history: percepita prima come città solo manifatturiera, di recente ha conquistato lo status di «città d’arte». Dalla sua aveva un patrimonio archeologico e artistico invidiabile, ma quasi sconosciuto. Come è accaduto?

Ci sono più motivazioni per cui l’operazione è stata così di successo. Fra le condizioni abilitanti, oltre al patrimonio straordinario, c’è stato un impegno continuo dell’Amministrazione, avviato alla fine degli anni ’70, quando si immaginò il nuovo Museo di Santa Giulia (2.500 anni di storia in un unico sito), inaugurato nel 1998. Nel succedersi delle Amministrazioni, la città ha portato avanti questo lavoro e si è dotata di una struttura di governance come Brescia Musei, organo di attuazione della politica culturale del Comune, che si muove in costante confronto con esso. Non un «appaltare ad altri» la politica culturale del Comune, come alcuni temevano, ma un’unione delle forze vive della città per valorizzare il nostro patrimonio.

Il rapporto pubblico privato in ambito culturale non è una novità ma qui ha funzionato meglio che altrove. Quali sono le specificità che ne hanno favorito il successo?

FBM è una struttura di governance dei beni pubblici molto efficiente: è partecipata al 92 per cento dal Comune, che le ha dato in cessione i musei civici, e da soggetti privatistici (Fondazione CAB, Fondazione ASM e Camera di Commercio). La specificità? L’Amministrazione comunale e gli altri Enti fondatori hanno nominato nel Consiglio direttivo professionisti, manager e figure rappresentative della città: io stessa sono un avvocato e con me ci sono altri professionisti con competenze diversificate, che sanno bene come si amministra una fondazione che gestisce cinque musei e che sono ben radicati nel tessuto cittadino. E quando nel 2018, dopo Luigi Di Corato, si doveva scegliere un nuovo direttore, abbiamo pensato che servisse una figura non solo specializzata nei Beni culturali ma anche dotata di caratteristiche manageriali. La nostra scelta è caduta su Stefano Karadjov, che veniva da una brillante esperienza in Marsilio/Civita, professionista di grandissima competenza con cui lavoriamo molto bene e a cui va tutta la mia gratitudine. Questa fusione di persone interconnesse con la città, dotate di competenze culturali, di capacità manageriali e della consapevolezza che i musei sono patrimonio comune (come insegna la Convenzione di Faro), ha creato una grande efficienza nella gestione di ciò che ci è stato affidato. Aggiungo che i nostri musei, per decisione della sindaca Laura Castelletti, sono gratuiti per i residenti a Brescia, il che ha un forte valore simbolico per ribadire che i musei sono della comunità e che la comunità ne è responsabile.

Una veduta aerea sul Castello di Brescia

Al fianco di FBM c’è l’Alleanza per la Cultura. Un gruppo di sponsor? Un’associazione di Amici dei musei?

No, è una consulta informale, un insieme di soggetti istituzionali (Università, Accademie, Confindustria, Confapi e altri) e di oltre 30 imprenditori che assumono un impegno triennale a sostegno di tutta la programmazione della Fondazione. Non una sponsorizzazione ma una vera compartecipazione alla progettualità. Tutta la città ci sta accanto per promuovere la nostra identità culturale, creando così una comunità. Perché al contrario di ciò che si faceva all’inizio del 2000 con le mostre importate, estranee al contesto, oggi l’attenzione ai contenuti straordinari del nostro patrimonio è, invece, altissima.

Parliamo delle prossime mostre.

L’anno prossimo celebreremo con una grande festa i 200 anni del ritrovamento della «Vittoria Alata», ma già a dicembre arriverà un altro «ospite» d’eccezione: come nel 2023, quando da Roma giunse il «Pugilatore in riposo», messo in dialogo con grande sensibilità dall’architetto Juan Navarro Baldeweg con la nostra «Vittoria», anche quest’anno, nella mostra «Victoria Mater. L’Idolo e l’icona», avremo un ospite in arrivo da Firenze, con un’installazione di Francesco Vezzoli. Seguirà un palinsesto di eventi, cui si aggiungerà la grande mostra sul bicentenario dei nostri musei: una riflessione, anche, sul ruolo del museo nella conservazione del patrimonio della città come strumento di attivazione della cittadinanza.

Proseguirete anche con i dialoghi tra artisti di oggi e contesto antico?

Noi non abbiamo un museo d’arte contemporanea ma riteniamo necessario far parlare il nostro patrimonio con la lingua di oggi. L’abbiamo fatto nei «Palcoscenici archeologici» (con Francesco Vezzoli, Fabrizio Plessi, Emilio Isgrò, Ndr) e lo facciamo in Santa Giulia (ora è in corso la prima antologica di Guido Crepax, uno straordinario artista, ben al di là di Valentina) ma un altro versante su cui continuiamo a muoverci è quello degli artisti più attenti ai diritti umani. Da inizio novembre, in occasione del Festival della Pace, abbiamo una mostra sugli artisti palestinesi, in particolare quelli di Eltiqa Gallery di Gaza, bombardata l’anno scorso. Il linguaggio dell’arte serve anche a costruire percorsi di pace.

Tornando ai musei, l’investimento sul sistema museale è iniziato con Santa Giulia ed è proseguito fino ad oggi.

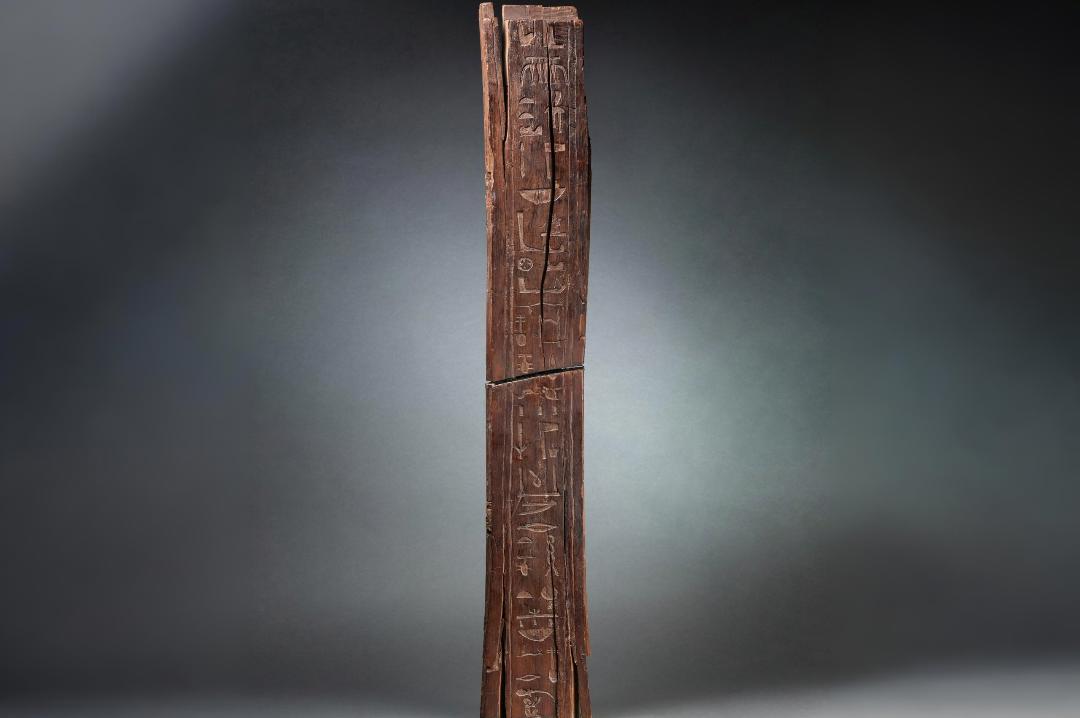

Sì e negli ultimi 10-15 anni c’è stata una forte accelerazione. Nel 2014 si è inaugurato il Santuario Repubblicano ipogeo al Tempio Capitolino, poi abbiamo musealizzato la «Vittoria Alata» su progetto di Baldeweg e riallestito la sezione romana in Santa Giulia. Nel 2023 abbiamo realizzato il Corridoio Unesco, una passeggiata aperta a tutti tra i monumenti della città, e inaugurato il Museo Risorgimento nel Castello, fortificazione che è essa stessa un museo, e che con il parco richiama un milione di visitatori ogni anno.

I prossimi progetti?

La rifunzionalizzazione del portico e del giardino della Pinacoteca Tosio Martinengo, in fase di completamento, e la Passeggiata di scultura nel parco del Castello (affidata all’architetto Markus Scherer), che esporrà le opere lasciate alla città dallo scultore Bruno Romeda (e qui, sul Colle Cidneo, abbiamo trovato i resti di un altro tempio romano che sarà reso visibile). C’è poi il progetto esaltante di riqualificazione del Teatro Romano: una sfida accolta da sir David Chipperfield, che ha saputo unire la conservazione archeologica e la funzionalizzazione del sito, cui restituiamo la sua vocazione. Siamo alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e sono in corso gli scavi a cura della Soprintendenza di Bergamo e Brescia: non mi chieda i tempi, ma certo sarebbe bello se potessimo aprirlo per la fine della nostra consiliatura, nel 2028. Ma c’è un altro aspetto del nostro lavoro cui tengo molto, il progetto per i musei partecipativi «Open Doors», messo a punto dopo aver verificato le esperienze più avanzate nel mondo. Oltre a un’intensa elaborazione teorica, realizziamo moltissime attività destinate alle scuole e ai soggetti fragili (un terzo dei nostri operatori è destinato a questo settore). I musei diventano così strumento di welfare.

Coro delle monache del monastero di Santa Giulia, Brescia

Aula Centrale Capitolium, Parco Archeologico Brescia Romana, Fondazione Brescia Musei

Altri articoli dell'autore

La fiera belga amplia lo sguardo: dall’antiquariato al contemporaneo, passando dall’arte moderna e dal design, con l’obiettivo di formare un pubblico nuovo e trasversale, parola dell’antiquario e «ambasciatore» Tobias Desmet

Molto apprezzata la proposta del biglietto integrato che permette di visitare più poli museali. «I numeri dei visitatori non sono né l’unico né il prioritario nostro riferimento, precisa la presidente di FBM Francesca Bazoli, ma essi attestano che la qualità della nostra azione viene compresa dal pubblico»

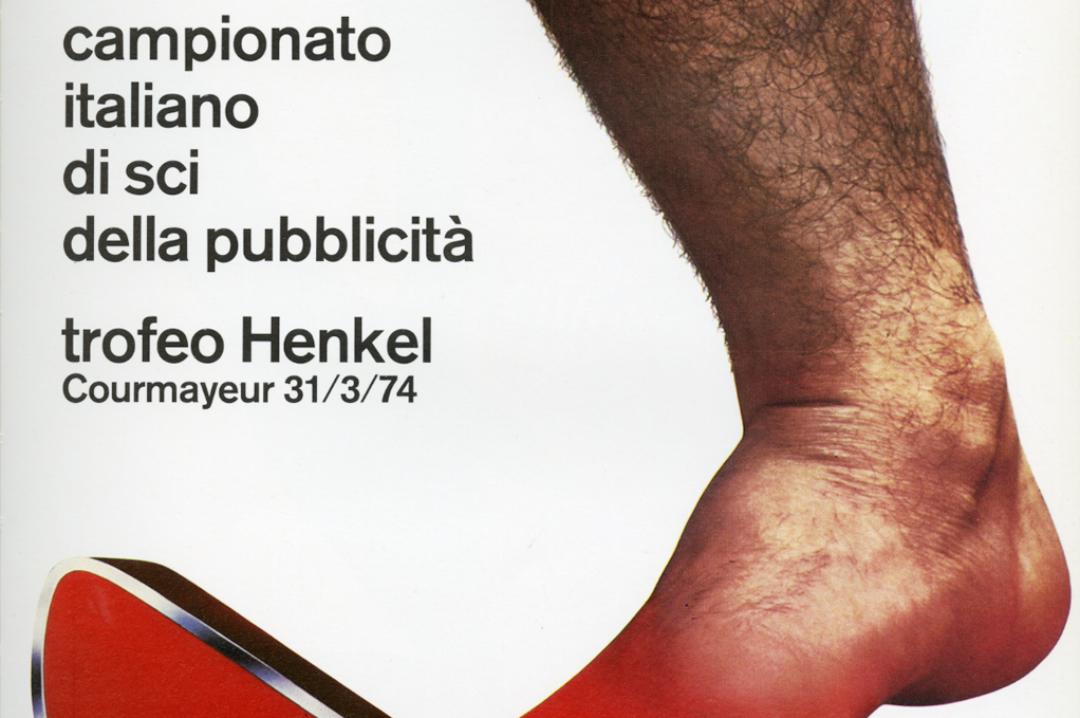

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 il Museo del Novecento rende omaggio all’autore del manifesto delle Olimpiadi di Roma del 1960

All’Accademia Carrara ricomposto, per la prima volta da quando fu disperso a fine ’800, il mazzo «Colleoni», commissionato a metà ’400 da Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Prossima tappa la Morgan Library di New York