Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sergio Pace

Leggi i suoi articoliDa Giorgio Vasari a Hans Ulrich Obrist, le vite di pittori, scultori e architetti hanno attratto autori d’ogni tempo e Paese, rendendo la biografia d’artista un genere letterario intramontabile. Case editrici accigliate o popolari e tesi di laurea o dottorato hanno confermato il trionfo di un modello narrativo dove il talento dell’invenzione artistica è ricondotto a una sequenza ordinata di accadimenti biografici, talvolta eccezionali ma anche di lieve entità, cui spetterebbe il compito di delineare la natura del genio.

All’interno di tale genere letterario, occupano una posizione a sé stante quei lavori che prendono in esame una peculiare tranche de vie. Quando, avvicinandosi il giorno della morte del protagonista, paiono addensarsi avvenimenti di rilievo straordinario, il transito dalla biografia alla mitografia è una tentazione quasi irresistibile. Grande è il fascino esercitato dall’opportunità di vedere come si concluda una vita, per trarne un bilancio, nel bene o nel male, secondo un modello che in Occidente ha forse il massimo esempio nella narrazione evangelica. Ancor più attraente per chi scrive o legge biografie, inoltre, è scoprire che il protagonista avesse deciso di consegnare ai posteri, quale lascito estremo, una sorta di testamento, una memoria personale di una vita vissuta. Se poi questi soffrisse di qualche forma di malinconia estrema, o addirittura di depressione, la trasformazione da persona realmente esistita in personaggio da romanzo diventa pressoché immediata.

Francesco Castelli alias Borromini (1599-1667) corrisponde a questo ritratto. Il volume di Giuseppe Bonaccorso si assume l’incarico di ricostruire gli ultimi giorni del grande architetto senza concedere nulla all’illazione, bensì inseguendo le tracce e riordinando le testimonianze. In verità, tutti i biografi del maestro ticinese hanno indagato su questa fase estrema della sua vita, e il maggiore tra questi, Paolo Portoghesi, ha dedicato al tema pagine straordinarie, ma lo sforzo di Bonaccorso appare davvero titanico nell’urgenza di ricostruire quasi ogni attimo della giornata, in quei fatidici ultimi mesi.

Emblematica è l’attenzione che, fin dal primo capitolo, è riservata ai disegni borrominiani, esaminati con scrupolo anatomico, quasi costituissero le ultime volontà certificate di una personalità divenuta per altri versi sfuggente. Il maestro rimaneva immerso in un tenace e, a tratti, angoscioso silenzio mentre, al posto suo, parlava la sua mano che furiosamente col lapis segnava pensieri architettonici su fogli sparsi. Eppure, proprio i disegni degli ultimissimi anni danno luogo a un altro mistero: avendo in animo di pubblicare una sorta di opera omnia, Borromini arrivò a disegnare molte tavole «fino alla fase delle lastre finite», per poi decidere di distruggere tutto. Perché mai? Rabbia? Disinganno?

Si arriva così alle colonne d’Ercole dell’ipotizzabile, almeno in termini storiografici. Per tale ragione, Bonaccorso ha scelto di narrare gli ultimi anni di vita di Borromini facendo ricorso a una tecnica di scrittura a tratti letteraria. Per scrivere una storia appassionante proprio per i molti caratteri d’incertezza, ha adottato un registro quasi aristotelico, (de)scrivendo una tragedia messa in scena grazie a una triplice unità di tempo, luogo e azione. Entro uno spazio circoscritto al centro di Roma, poi sempre più chiuso entro le mura della propria abitazione, dietro a San Giovanni dei Fiorentini, la «fase più complicata» della vita di Borromini ebbe inizio nella primavera del 1665, quando per l’architetto quasi sessantaseienne erano ormai terminati i lavori a Sant’Ivo e San Giovanni, laddove altri (il tiburio di Sant’Andrea delle Fratte, innanzitutto) stentavano a vedere una soluzione. Anche a causa di questa stasi lavorativa, una serie di gravi turbamenti insorse, accelerando un tragico epilogo. L’ultimo atto si sviluppa attraverso una spirale in sei quadri, a segnare un inesorabile precipizio.

Il 6 aprile 1666 Borromini prese la decisione di farsi seppellire in San Carlino, scelta poi modificata in favore di San Giovanni dei Fiorentini. A dicembre scoprì che Olimpia Aldobrandini aveva affidato il completamento di Sant’Agnese a Gian Lorenzo Bernini, colui che, in questa tragedia, appare come «villain» quasi involontario, mai presente in prima persona. I mesi successivi si trasformarono in una precipitosa caduta; il 22 luglio 1667 Borromini s’ammalò e fu costretto a non uscir più di casa, per depressione, umor nero o ipocondria: con prudenza Bonaccorso tende a pensare si trattasse di una forma di labirintite, che comprometteva la stabilità fisica e mentale. Tra il 25 e il 29 luglio, dopo aver richiamato il notaio che aveva già in mano il suo testamento, decise di dare alle fiamme una gran quantità dei disegni, conservati nel proprio studio, perché come Michelangelo «nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi di tentare l’ingegno suo, per non apparire se non perfetto». Tutto il futuro forse gli si parò davanti, senza che riuscisse a decifrarlo. Bonaccorso racconta l’angosciosa sequenza d’eventi con una tensione narrativa ammirevole, fino al climax finale: il 2 agosto Francesco Borromini tentò di togliersi la vita infilzandosi sulla propria spada come Catone. Il giorno seguente morì. Da questo punto in avanti, raggiunto il vertice della parabola coi primi tre capitoli, lo scritto di Bonaccorso s’incammina quasi con dolorosa rassegnazione verso la chiusura. Le restanti pagine sono destinate a tessere le fila intricatissime dell’eredità borrominiana, materiale e culturale, ripartita tra familiari, amici, allievi e collaboratori: «attori e spettatori» che in pochi decenni contribuirono a costruire il mito eroico dell’architetto, persino di là dalle proprie architetture. Anche in questo caso, l’attenzione al dato storico è determinante (e un’ampia appendice documentaria ne dà conto) soprattutto quando insegue il destino dei libri e disegni dispersi ovvero identifica nomi e cognomi finora oscurati dall’ombra del maestro.

Il «sipario borrominiano» cala nella consapevolezza che l’indagine interiore costituisca un esercizio doveroso per lo storico anche quando le domande rimangano aperte: ad esempio, quella sugli amori di Borromini, di cui poco o nulla si riesce a sapere, nonostante le innumerevoli illazioni. Così, Giuseppe Bonaccorso chiude il volume offrendo una chiave interpretativa non soltanto dell’ultimo Borromini ma anche delle potenzialità di qualunque biografia sentimentale documentata: «Borromini aspirava a mostrarsi ai posteri come un “uomo casto”, ma al contempo era innamorato dell’architettura». Di più non pare lecito dire.

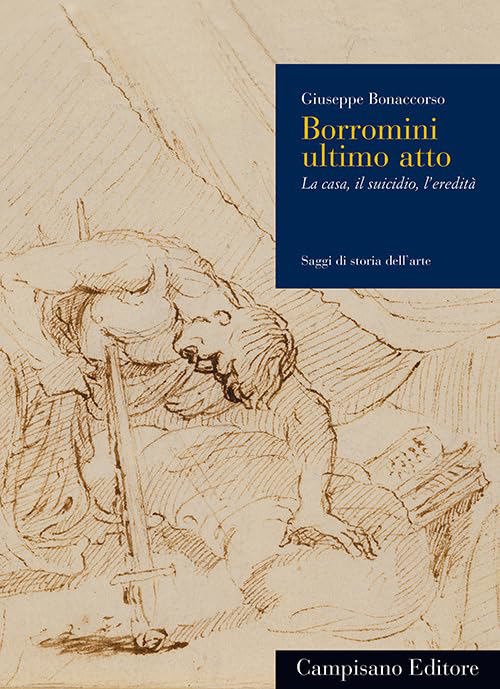

Borromini ultimo atto. La casa, il suicidio, l’eredità

di Giuseppe Bonaccorso, 271 pp., ill., Campisano, Roma 2024, € 40

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Il viaggio culturale dall’altopiano di Langres al canale della Manica

Uno dei territori del pianeta con la più ampia offerta di divagazioni culturali per bagnanti curiosi e intellettuali rilassati