Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elisabetta Matteucci

Leggi i suoi articoliNell’ambito della pittura macchiaiola, i dipinti di Giuseppe Abbati mi hanno sempre incuriosita e affascinata proprio perché, nonostante la patina ottocentesca, li ho sempre percepiti come estremamente «moderni», nell’accezione che a questo termine attribuì Baudelaire. Nel celebre saggio Le Peintre de la vie moderne, apparso a puntate su «Le Figaro» alla fine del 1863, il critico francese ne individua l’essenza nel transitorio e nel contingente. L’arte si compone infatti di due elementi in perenne dialettica: uno mutevole e legato alla vita contemporanea, il transitorio e contingente appunto, e l’altro rappresentato dall’eterno e immutabile. La modernità assurge al ruolo di antichità solo quando perde quella bellezza misteriosa che le deriva, spesso inconsapevolmente, dal suo essere immersa nel reale. Un’intuizione estremamente lucida e ancora oggi attuale poiché per la prima volta coglie l’idea che l’arte, senza rinunciare a una dimensione universale, debba necessariamente confrontarsi con il presente.

Per comprendere appieno la particolare disposizione sentimentale di questo elegante e colto pittore napoletano giunto a Firenze nel 1860, profondo conoscitore di Sant’Agostino, Voltaire, Proudhon e Zola, bisogna leggere le affettuose parole che gli dedica il critico d’arte, mecenate, ma soprattutto amico, Diego Martelli. Quest’ultimo fa riferimento alle melanconie del suo pensiero, riflesso di quell’intensità del sentire, di quell’umiltà e di quell’approccio meditativo con cui il pittore, gravitante come tanti altri giovani intorno ai circoli riformisti della Toscana preunitaria e scomparso ad appena 32 anni, si muoveva all’interno di un repertorio estremamente circoscritto, claustrale e naturalistico.

La sua esigua produzione può essere equiparata a un diario confidenziale privato, messo insieme dal suo istinto flâneur sui luoghi dell’identità civile e religiosa fiorentina come il Bargello, San Miniato al Monte o il chiostro di Santa Croce, luoghi prediletti di memorie sepolcrali ammantati, grazie alla sua silente pittura, di un’atmosfera sospesa e pensosa.

Nel decennio Sessanta, in virtù della profonda corrispondenza tra il motivo raffigurato e la sua particolare disposizione sentimentale, quella stessa magica aura, scenografia ideale per un dialogo ininterrotto di foscoliana memoria, investirà i brani di paesaggi della costa tirrenica dove il candore abbacinante del filtro luminoso riuscirà addirittura a trascendere il dato naturale, raggiungendo un miracolo di rarefazione narrativa dall’essenzialità quasi zen. Anzi, senza timore di esagerare, potremmo dire che nelle impressioni elegiache di Castiglioncello, protagoniste dell’ultima fase della sua esigua produzione, Abbati trasfonderà tutta l’intima poesia esperita con la lunga frequentazione dei soggetti religiosi.

In questi due generi, il giovane napoletano raggiunge un risultato inaccessibile a chiunque sia sprovvisto di una sensibilità esclusiva, di un sentimento lirico e di una spiccata attitudine alla meditazione, doti umane grazie alle quali è in grado di attingere a soluzioni formali di una qualità e di un rigore iconografico che non trova eco presso i compagni macchiaioli.

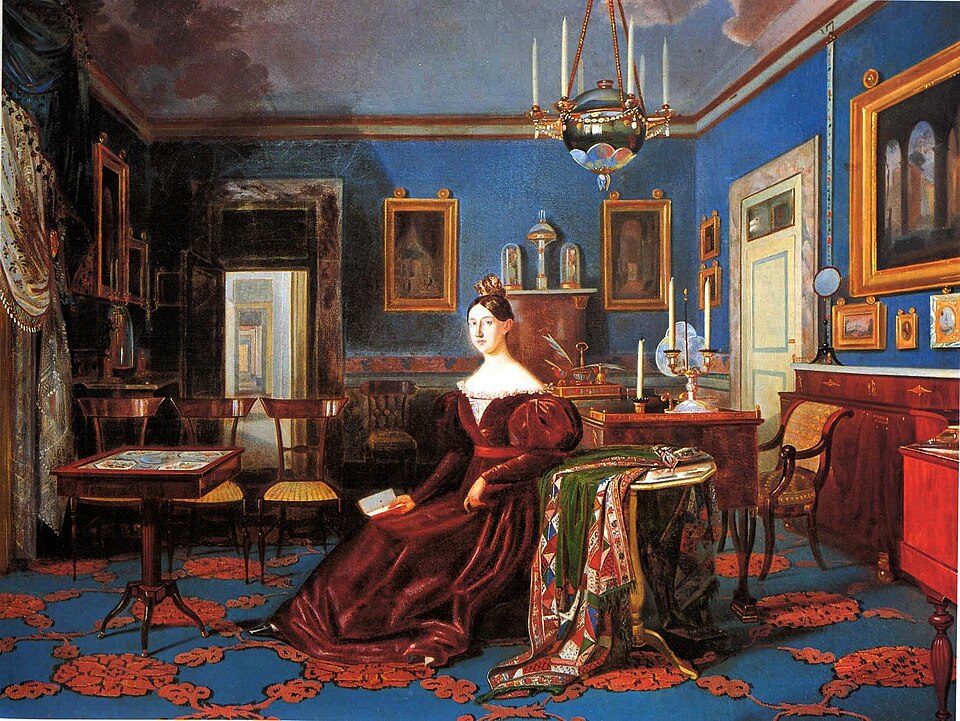

Spesso si ripete l’invalsa consuetudine che i figli, prima o poi, prendano congedo dai padri resettando quanto da loro appreso; Abbati, coerentemente con l’indole profondamente introspettiva, giunge alla definizione della propria fisionomia d’artista macchiaiolo, d’après nature, senza rinnegare la riflessione e il pacato racconto paterno sulle atmosfere intime e silenziose degl’interni chiesastici. Proprio con gli interni di chiese, fin dall’ottobre del 1826, anno della partecipazione alla Prima Mostra Borbonica promossa da Francesco I, si era imposto all’attenzione di importanti esponenti della corte partenopea il padre Vincenzo, «petit-maître» destinato a una lunga carriera avviatasi a Napoli e proseguita a Firenze e a Venezia nella prima metà dell’Ottocento. A quell’appuntamento ufficiale egli figurava con «Veduta di un sotterraneo dell’infelice Andrea d’Ungheria nella cappella Minutolo», copia di un dipinto di sapore troubadour realizzato da uno dei suoi maestri, lo scenografo Louis Nicolas Lemasle, e con l’«Interno del Museo di scultura», da identificarsi probabilmente nel «Salone de’ Gessj». Grazie all’acquisto da parte di Francesco I, Abbati senior si era conquistato la protezione della regina Isabella, del duca di Chambord, del principe di Salerno e di altri dignitari degli esclusivi ambienti di quel regno animato prima dai napoleonidi e successivamente dai Borbone. La formazione neoclassica con il maestro di pittura dell’Accademia di Belle Arti Giuseppe Cammarano, già attivo nel cantiere della Reggia di Caserta, con l’architetto toscano Antonio Niccolini, direttore della Reale Scuola di Scenografia, e la frequentazione dell’atelier di Lemasle, legato all’entourage di Murat, avrebbe fatto di lui uno dei più abili esecutori d’interni, al punto da essere ufficialmente assunto dal 1833 al 1841 da Maria Carolina Ferdinanda Luisa di Borbone, principessa delle Due Sicilie e, successivamente al matrimonio con il cugino francese Carlo Ferdinando, duchessa de Berry, quale pittore di corte e insegnante di disegno dei propri figli, Luisa Maria Teresa ed Enrico, duca di Bordeaux. Dal maestro francese Lemasle e dal belga Frans Vervloet, apprezzato dalla stessa de Berry (nella propria collezione la duchessa possedeva «Vista della Cattedrale di Palermo, Sicilia», eseguita dal pittore belga nel 1838 e un timbro sul verso della tela ne attestava la prestigiosa proprietà: «Galerie de S.A.R. Madame Duchesse de Berry, Venise», Vendita Hotel Drouot, Madame Pillet, Parigi, 19 aprile 1865, n. 455; Vend. Artcurial, Parigi, 23 marzo 2017, p. 169 [ripr.], n. 164), Vincenzo avrebbe mutuato l’attitudine a una precisione realistica e all’esercizio di un’abilità prospettica mai disgiunte da un sapiente dosaggio degli effetti di luce, come nel suggestivo «Savonarola nello studio», tratto da un celeberrimo dipinto di François-Marie Granet. L’adozione di tali canoni espressivi ne connoterà l’intera produzione, all’interno della quale il «ritratto d’interni privato», tipologia pittorica che godrà di una felicissima stagione nel Regno di Napoli, rappresenta la testimonianza più autentica del suo ruolo di artista di corte. Il ritratto della regina Maria Isabella, infanta di Spagna, realizzato da Vincenzo nel 1836 e attribuito, prima della comparsa della firma dell’autore, al napoletano Carlo De Falco, la raffigura in uno dei salotti Biedermeier della villa a Capodimonte dove Maria Isabella si era trasferita all’indomani della perdita del marito, nel 1831, affidandone il completamento a Niccolini. L’arredo della stanza, descritto accuratamente con un nitore e una precisione lenticolari, a un passo dalla miniatura, è stato oggetto di recenti studi che hanno permesso d’identificare gli autori di alcuni quadri disposti alle pareti, quali Gonsalvo Carelli e Louis Paréz, e delle suppellettili, realizzate da rinomati ebanisti meridionali. Il senso d’intimismo domestico che avvolge l’intera scena induce ad accostare il dipinto a «L’interno della Reggia di Napoli con Ferdinando II» (1835) di Lemasle e a «La regina Maria Cristina di Savoia nel suo studio» di Carlo De Falco.

Vincenzo Abbati, «La Regina Maria Isabella di Napoli nei suoi appartamenti a Capodimonte», 1836, Roma, Museo Praz

L’accurata raffigurazione dell’ambiente domestico, apparentemente un poco pedante, rispondeva all’esigenza avvertita da parte dei committenti di farsi rappresentare in una dimensione privata. Una sorta di efficace autopromozione il cui messaggio, in termini di gradimento, doveva risultare maggiormente incisivo rispetto ai convenzionali ritratti ufficiali, più focalizzati sui personaggi che sull’accurata notazione degli ambienti di riferimento. Nel raffigurare Maria Isabella, ma dovremmo dire, nel mimetizzarla nell’ambiente quotidiano, Vincenzo ci trasmette qualcosa di quel legame indissolubile, fatto di storia, d’identità e di ricerca che allora, più di oggi, regolava il rapporto tra persone e cose. Un sottile spirito di empatia trasformava l’ambiente in contesto esistenziale perfettamente rispondente alla personalità di chi l’animava, grazie all’incontro o, per meglio dire, alla simbiosi di questi con il particolare genius loci. Ciò che Mario Praz tanto efficacemente avrebbe raccontato nella Filosofia dell’arredamento e ne La casa della vita, arrivando a svelare sia l’anima più nascosta di arredi e manufatti, muti spettatori e silenti custodi di tante alterne vicende, sia la loro speculare congruenza con i proprietari. Osservando quanto appeso alle pareti, possiamo dedurre la simpatia d’Isabella per le miniature, alcune delle quali incorniciate, secondo la moda allora diffusa, in piccoli scuri telai quadrati, arricchiti da un sottile passepartout dorato circolare, e altre in bronzo finemente cesellate. A corredo di un salotto il cui senso di calore emerge sin dal pavimento, interamente rivestito di un tappeto Aubusson, arredato da uno splendido compendio di suppellettili Impero e Carlo X, l’attenzione si posa sui sei grandi quadri, collocati in maestose cornici dorate, raffiguranti paesaggi e vedute urbane. Nonostante la scarsa possibilità di raggiungere una visione nitida e definita, tuttavia, quelli sulla parete di destra svelano la rispondenza a un gusto internazionale, ricercato da quel collezionismo cosmopolita presente nel Regno nella prima metà dell’Ottocento; per gli altri disposti sulla parete opposta, l’ambientazione arcadica con la struttura compositiva a quinte teatrali, il fuoco prospettico al centro e le chiome degli arbusti trapassate dai raggi del sole, permette di ricondurli nell’alveo dei due paesaggisti francesi Poussin e Lorrain, che ebbero stuoli di seguaci ed epigoni.

Incorniciati diversamente, quasi a volerli distinguere dal contesto, in posizione speculare, vi sono altri quattro dipinti, oblunghe marine. A prima vista pare di osservare le famose impressioni di Castiglioncello eseguite dal figlio Giuseppe nel decennio Sessanta, durante il periodo trascorso, immerso in una natura incontaminata e in compagnia di Odoardo Borrani, Raffele Sernesi, Michele Tedesco e Telemaco Signorini, nella tenuta che Martelli aveva ereditato dal padre, dove Vincenzo trovò la situazione più ideale e confacente a esprimersi. L’evidente formato orizzontale molto allungato dei supporti, ritenuto ad oggi un’invenzione e una pratica adottate dagli stessi macchiaioli per favorire l’impressione di abbracciare una visione dell’orizzonte il più estesa possibile, quasi a 360 gradi, parrebbe così sconfessata da questa precedente testimonianza iconografica.

Un probabile antefatto va ricercato nel «panorama», un inedito modo di rappresentazione che, brevettato a Londra verso la fine del Settecento dal paesaggista e ritrattista Robert Barker, si sarebbe diffuso in tutta Europa, beneficiando a metà Ottocento, in pieno periodo positivista, dell’interesse scientifico sorto attorno alla percezione visiva.

Ma quel tipo di raffigurazione che, secondo il senso etimologico, intendeva garantire la totalità del campo visivo, rappresentava a sua volta la summa di diverse componenti artistiche, tra cui le monumentali scenografie decorative parietali realizzate in epoca barocca e la tradizione topografica del vedutismo inglese, olandese e italiano.

Ecco perché la pittura di Giuseppe Abbati, sospesa tra interni sacri e paesaggi tirrenici, tra eterno e contingente, è capace ancora oggi di apparire al nostro sguardo profondamente moderna.

Carlo De Falco, «La regina Maria Cristina di Savoia nel suo studio», 1834, Napoli, Palazzo Reale

Altri articoli dell'autore

La manifestazione popolare della città versiliana nasce nel XIX secolo, segnando una svolta rispetto ai rigidi provvedimenti napoleonici, e si afferma come rito di riconoscimento civico ed espressione culturale condivisa

Ma quando comincia a insinuarsi nella pittura italiana, alla stregua di quella francese e inglese, il richiamo sempre più seducente di un mondo alternativo ed esotico, ricco di spunti nuovi?

È apprezzata anche all’estero, soprattutto Oltremanica, la produzione di questi pittori che tramandarono il mestiere di padre in figlio rinnovando il vedutismo settecentesco secondo le moderne concezioni del paesaggismo europeo

Quando ha avuto inizio in Italia il processo? Quali fattori lo hanno determinato? Quali sono stati i primi musei ad avere una sezione dedicata all’Ottocento?