Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luca Fiore

Leggi i suoi articoliDa tempo se ne sono accorti gli addetti ai lavori, ma ormai è un’impressione condivisa dai visitatori più attenti. Gli autori di fotografia proposti dalle istituzioni del nostro Paese sono sempre gli stessi. Nomi «sicuri» del passato e del presente, le cui mostre più o meno «chiavi in mano» girano le sedi espositive delle grandi e piccole città. Un’ovattata comfort zone che rassicura chi le organizza e anche chi le va a visitare.

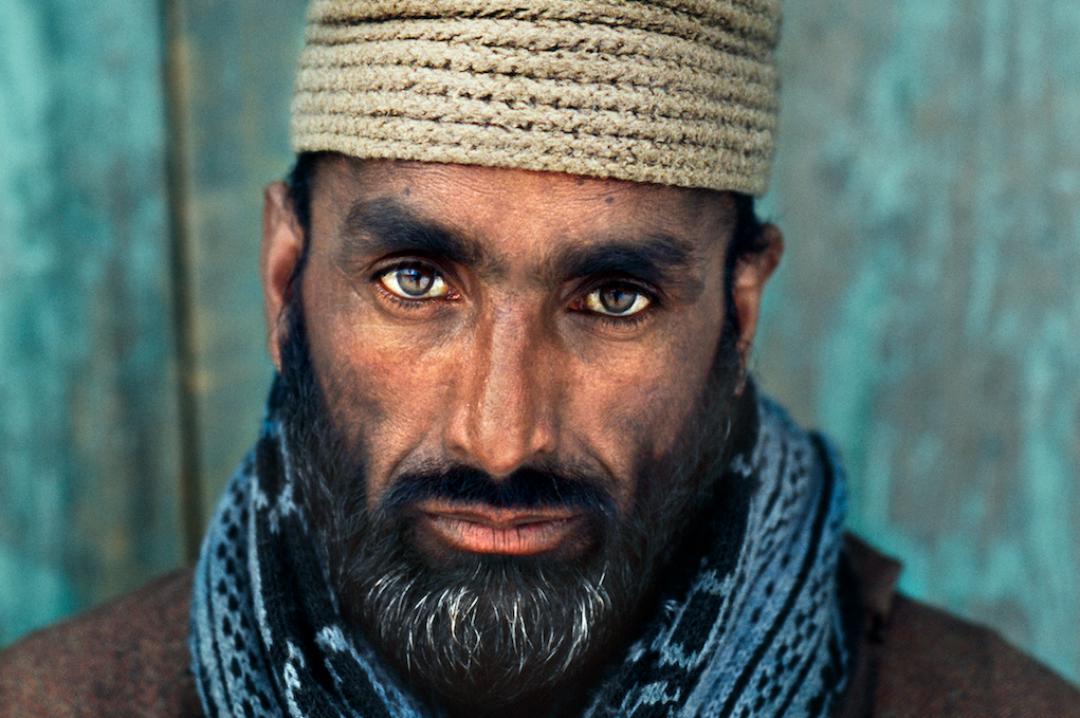

Steve McCurry, Sebastião Salgado, Vivian Maier sono le madonne pellegrine della fotografia contemporanea. Ci sono poi il corrispettivo, in fotografia, dei grandi maestri dell’Impressionismo: Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Elliot Erwitt. In tempi recenti, a loro, si è aggiunta la controparte al femminile: Margaret Bourke-White, Lee Miller e Dorothea Lange. Appena si può, ecco ora una mostra di Mario Giacomelli, Ugo Mulas o Gabriele Basilico. La fantasia è poca.

Eppure, senza dover uscire dal vecchio canone prodotto dal MoMA, in Italia non si è mai vista una retrospettiva di giganti come Minor White, Lisette Model, Diane Arbus e Robert Adams. O, uscendo dagli Stati Uniti: Julia Margaret Cameron, Chris Killip, Michael Schmidt, Bertien van Manen, o il grandissimo fotografo lituano Antanas Sutkus. E gli italiani?

Ai maestri della generazione degli anni Settanta (Luigi Ghirri, Mario Cresci, Giovanni Chiaramonte, Mimmo Jodice), le mostre museali sono state fatte dopo il 70mo compleanno, quando è andata bene, o postume, quando è andata male.

A fronte di un proliferare di iniziative per i giovani e giovanissimi, gli autori mid career devono aspettare l’età della pensione per avere un riconoscimento (ci sono sempre le eccezioni, naturalmente). Ma come si spiega questo strano fenomeno?

Autore: Steve McCurry Copyright: © Steve McCurry

Due casi a Milano

Proviamo a considerare un esempio concreto: Palazzo Reale a Milano. Qui l’offerta, almeno per la fotografia, negli ultimi anni si è limitata ad alcuni nomi legati al fotogiornalismo del passato (Letizia Battaglia, Margaret Bourke-White, Ferdinando Scianna, Maria Mulas, Mario Dondero, Brassaï, Ugo Mulas) e a grandi autori del mondo della moda o specializzati nei ritratti di celebrità (Richard Avedon, Vincent Peters, Helmut Newton, Philippe Halsman).

A parte l’episodio delle «Verifiche» di Mulas, la fotografia che viene esposta non ha mai l’ambizione di trascendere la funzione documentaria per la quale era stata creata o commissionata. Ma chi sceglie le mostre? E come?

Palazzo Reale è la maggiore sede espositiva della città (non è un museo) ed è gestita dall’Area Mostre e Musei Scientifici della Direzione Cultura del Comune di Milano, presieduta da Domenico Piraina. La programmazione viene decisa dalla Direzione Cultura, che valuta le proposte ricevute dai principali fornitori di progetti espositivi. Raramente è la Direzione stessa a ideare e produrre mostre all’interno di Palazzo Reale. Questo significa che il Comune di Milano sceglie progetti curatoriali proposti da enti privati come Skira, Electa, Arthemisia, Marsilio Arte, Civita e altri, che si occupano di produrli, realizzandone i rispettivi cataloghi, venduti nei bookshop posti alla fine di ciascuna mostra.

Quasi sempre sono i privati a farsi carico dei rischi d’impresa dei grandi progetti espositivi. Sono la vendita dei biglietti e quella dei cataloghi, oltre agli sponsor, a coprire le spese e produrre eventuali guadagni. Questo modello di business in passato è stato criticato perché sottomette l’offerta culturale quasi esclusivamente alle logiche di mercato a discapito della qualità delle mostre di ricerca e quelle di interesse pubblico. Ma il tema è scivoloso, perché le risorse dell’ente pubblico per la cultura si sono drammaticamente ridotte rispetto al passato. Tuttavia si può dire che chi rischia economicamente preferisce farlo su «nomi sicuri». Eppure nessuno ha la sfera di cristallo e la risposta del pubblico, a volte, è imprevedibile. Due casi limite, di recente, sono stati quelli di Jimmy Nelson e Gabriele Basilico.

Il primo è un fotografo inglese di reportage specializzato in ritratti di popolazioni indigene di vari continenti. Le sue immagini coloratissime di soggetti esotici sono piacevoli e muovono alla meraviglia. Il grande successo di Nelson è il suo libro del 2013 Before They Pass Away, che ha venduto 250mila copie sul mercato mondiale. Non è mai stato esposto, però, da autorevoli istituzioni specializzate in fotografia. Il pubblico milanese ha risposto con entusiasmo, mettendosi in fila per vedere la mostra prodotta da Skira.

L’altro caso riguarda il milanesissimo Gabriele Basilico, tra i venerati maestri di «Viaggio in Italia». La mostra nella Sala delle Cariatidi, catalogo Electa, faceva parte degli eventi promossi in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2013 (c’era una mostra «gemella» anche in Triennale). Il linguaggio di Basilico è raffinato e la sua indagine nella città è considerata uno dei vertici della fotografia del nostro Paese. Fatto sta che si dice (perché non ci sono dati ufficiali sul numero di visitatori) si sia trattato della mostra meno vista della storia di Palazzo Reale.

Ciò che stupisce non è tanto il successo di Nelson, il cui linguaggio riesce ad attirare il grande pubblico come farebbe un film della Marvel, ma che «l’operazione Basilico» sia fallita creando un precedente che Basilico e Milano non meritano. Lo spettro di un flop di un maestro della fotografia italiana a Palazzo Reale potrebbe, in futuro, rendere assai difficoltoso l’accesso ad altri grandi autori italiani e stranieri. Chi avrà il coraggio di prendersi il rischio? Inimmaginabile, poi, che qualcuno scommetta su un ottimo mid career (a meno che non venga già consacrato all’estero). Ma la colpa di chi è? Del pubblico? Certo che no. È però indubbio che oggi a Milano non c’è nessuna istituzione che, con costanza e autorevolezza, offra una programmazione sulla fotografia in grado di elevare il gusto della gente anziché subirlo. E non è certo solo un problema del capoluogo lombardo.

È vero: quest’anno i milanesi potranno visitare «Typologien», la mostra sulla fotografia tedesca alla Fondazione Prada e la personale di Nan Goldin all’Hangar Bicocca. E al Pac Shirin Neshat. Ma sono iniziative di istituzioni che solo episodicamente presentano fotografia. Per il resto, si preferisce andare sull’usato sicuro.

Altri articoli dell'autore

Per la prima volta a Milano esposta la monumentale installazione di Giovanni Frangi, Nobu at Elba Redux. A vent’anni dalla sua prima apparizione l’opera dell’artista milanese si propone in un nuovo allestimento a Palazzo Citterio

Un racconto tra il serio e il faceto della 28ma edizione della kermesse fotografica francese

Il Ceo e cofondatore Stephan Erfurt ripercorre la storia dell’istituzione indipendente nata nel 2000

Dal ministro Giuli è stato nominato presidente del neonato museo Davide Rondoni. Il vertice e gli altri membri del Consiglio di amministrazione resteranno in carica per un mandato di cinque anni non rinnovabile