Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Ugo Nespolo

Leggi i suoi articoli«Tra gli stupidi pochi sono gl’infelici». G.B. Shaw

Già, la stupidità; proprio quella a cui si rivolge la profondità anarchica di Hans Magnus Enzensberger nel suo «Inno alla stupidità» nella raccolta poetica Chiosco (Einaudi, 2013) dove malinconicamente le si rivolge: «Possente gemella dell’intelligenza, mano nella mano celebri un malinconico rito di ciance». Una scientificità nutrita di forti dosi d’ironia è quella dello storico dell’economia Carlo Cipolla con il suo insuperabile Allegro ma non troppo/The basic laws of human stupidity del 1976, dove si diverte ad approfondire, servendosi persino di grafici e modelli matematici, il tema dell’umana stupidità formulando una vera e propria teoria orchestrata in cinque leggi fondamentali capaci di «investigare, conoscere e quindi possibilmente neutralizzare una delle più potenti e oscure forze che impediscono la crescita del benessere e della felicità umana».

La prima legge indica come tendiamo a sottovalutare gli individui stupidi in circolazione costringendoci a correre dei rischi seri. La legge segnala che la probabilità che una persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona medesima. La controprova porta l’autore a spingere la ricerca a un gruppo d’élite, i vincitori del Premio Nobel, i quali, confermando i poteri supremi della Natura, chiaramente indicano che una frazione dei premiati è «costituita da stupidi». La terza aurea legge ricorda che lo stupido causa danni a persone o a gruppi senza realizzare alcun vantaggio per sé (o subendo caso mai una perdita). Per Cipolla «lo stupido risulta più pericoloso del bandito» e i rischi crescenti sono dovuti ai non stupidi «che sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone stupide». Risulta così altrettanto stupido non stupirsi della dannosa imbecillità circolante.

È Maurizio Ferraris che nel suo L’imbecillità è una cosa seria (Il Mulino, 2016) spazia con tutto l’acume e l’ironia possibile in un terreno vasto e incommensurabile fatto, in fin dei conti, della strana unione del sublime col ridicolo. Ricorda che il nome della prima Jeep entrata a Parigi nel 1944 del generale Leclerc recava la scritta «Mort aux cons», che il generale de Gaulle pare avesse commentato, sconsolato: «Vasto programma». Conviene limitare l’indagine per scoprire almeno quanto tossico possa essere il terreno comunemente ritenuto come il più libero, il più fantasioso e dinamico: la misteriosa caverna della creatività. Quell’ambito in cui tutti s’affrettano a voler entrare, dal coiffeur al filosofo, dall’artista al pasticcere, attratti dalla certezza di collocarsi in un luogo saturo d’intelligenza e immune dalla stupidità.

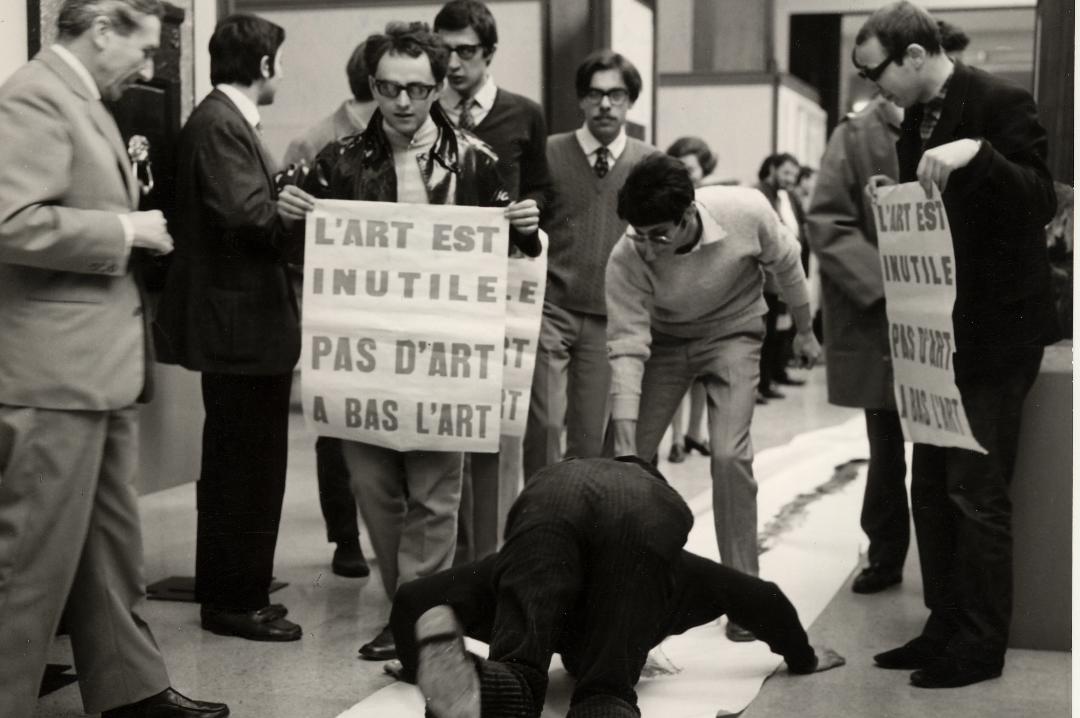

Dal malinteso sposalizio di Cultura Alta e Bassa si è volati verso quello che Mario Perniola ha definito l’epoca del «Fringe», quella che ci ha presto arenati nell’accettazione dell’idea che tutto possa essere, anzi sia, arte: «Non importa se naturale o artificiale, organica o inorganica, reale o virtuale, materiale o spirituale, astratta o concreta, trovata o costruita, fatta o anche solo pensata». La più logica delle conseguenze è quella per cui, sentendosi creativi, tutti possano anche considerarsi artisti. La vecchia canzone cantata volentieri tira in ballo il solito Marcel Duchamp che, annoiato di una paternità che non approva, dichiarava a Calvin Tomkins: «Sono responsabile solo fino a un certo punto, non del tutto». Proprio l’abuso del gioco duchampiano porta con sé un vero patrimonio di reiterata stupidità, sentimento che esplode e imperversa nella banalità interessata dell’Artworld.

Mai sprecato il talento di Alberto Arbasino a spasso nel paradiso della stupidità milionaria, il noioso e risaputo che ci deprime, dagli algidi loft newyorkesi o londinesi e berlinesi, dalle fiere a Miami, ai miasmi delle biennali acque veneziane dove si finisce poi per imbattersi in «abbandoni ossessivi, lecca-lecca creativi e migliaia di repliche video». Davvero stupidi quei traffici di roba messa insieme solo per i nuovi ricchissimi ad usum status symbol qualcosa come «razionalismi subacquei, installazioni di collettivi subcoreani emergenti, pezzi di animali macellati in originale o in facsimile». Non guastano anche disastrosi quanto stupidi «Cibachrome in grandezza naturale di cadaveri seviziati, dementi di frontiera, (...) incendiari di villette a schiera». Possono anche non mancare escrementi personali o collettivi, roba di buona memoria manzoniana. L’ideologia (così per dire) è poi quella del «più costa più vale», quel male incurabile che abolisce l’intelligenza e ci precipita verso l’abbraccio ferale della più sublime stupidità. È lo stesso regno che governa e conserva certe dichiarazioni di artisti osannati, come Georg Baselitz, che in un’intervista di Stefano Bucci sul «Corriere della Sera» dichiarava che «Adolf Hitler era un artista modestissimo... meglio Mussolini che ha saputo creare un legame con il Futurismo».

È d’obbligo citare Robert Hughes, il più caustico e radicale studioso d’arte del secondo Novecento, quando scrive della stupidità di Andy Warhol, soggetto abnorme, silenzioso e persino malvolente che adora le banalità, che «saluta ogni cosa a suon di “Uh, gee, great”, sperando di sostituire pensieri e giudizi critici». È ancora Foucault attratto dalla stupidità warholiana, dei «suoi incidenti stupidi», dove «una cosa vale l’altra». Per Warhol «è stupida la vita, la donna e la morte». Anche la banalità è stupida.

Infinito lo stupidario nel catalogo dell’Artworld, le sue voci disparate ma connesse calano un velo malinconico e sfiniscono la volontà di essere della partita. Ed è utile cogliere e condividere un recente pensiero di Pier Aldo Rovatti che, nel mettere in evidenza l’accelerazione e la stupidità vissuta nel presente di cui l’arte e il suo sistema sono specchio, auspica una sorta di sospensione capace di condurci alla ricerca di pause pensanti e alla cura della nostra soggettività. Niente paura della marginalità e del silenzio: la stupidità è rumorosa e dilagante.

«Saw Sawing» (1995), di Claes Oldenburg, Tokyo

Altri articoli dell'autore

«Insieme nel 1967 suonavamo a tambur battente pièces di Maciunas, De Maria, Yoko Ono, Nam June Paik...»