Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliDomani, 30 settembre, attraverso una giornata di studi nella sala del Soffitto (orari: 10-13 e 15-18, ingresso libero), la Fondazione Giorgio Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, esplora il rapporto tra la pandemia da influenza spagnola, che tra 1918 e 1920 causò la morte di circa 50 milioni di persone in America e in Europa, colpendo in particolare giovani, e il mondo artistico e culturale dell’epoca. Lo fa presso l’Istituto per la musica della istituzione veneziana, all’interno del progetto «Democrazia e pandemie», in collaborazione con il laboratorio «Soldado de Nápoles» dell’Università di Salerno, con al centro la presentazione del libro L’influenza della guerra. La memoria rimossa della “spagnola”, a cura di Gabriele Frasca.

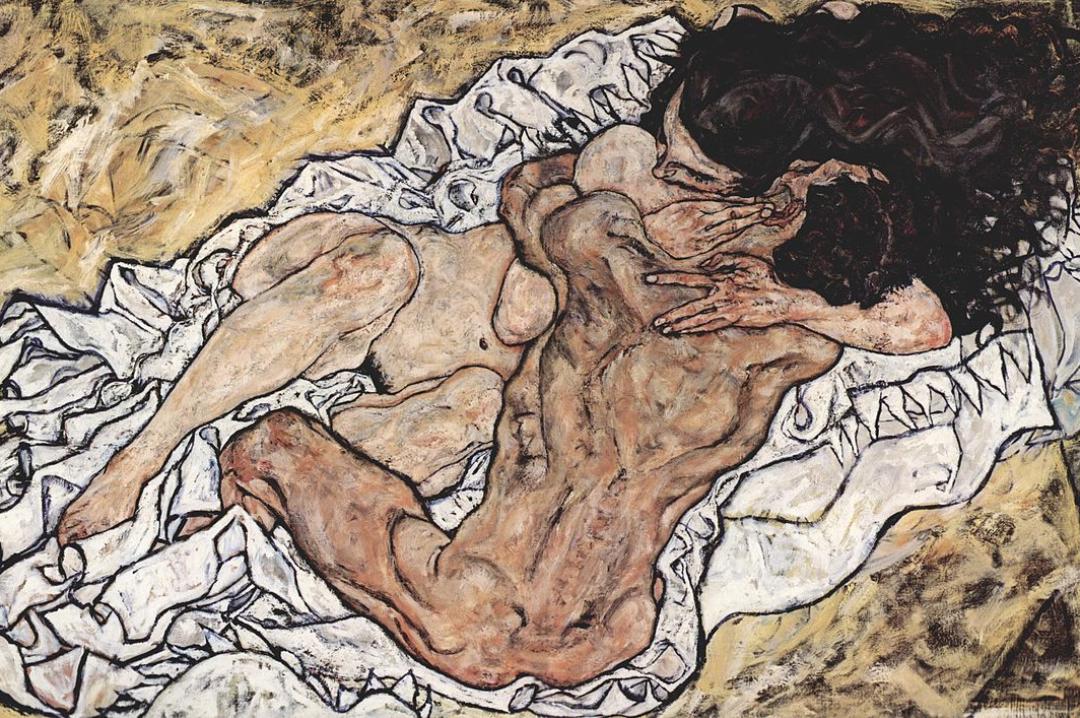

Tra gli artisti a rimetterci la vita fu ad esempio uno dei pittori più noti del secolo scorso, Egon Schiele (1890-1918) che morì appena ventottenne a causa proprio della spagnola pochi giorni dopo la moglie Edtih, raffigurata in una serie di terribili ritratti con i segni della malattia. Ma questa peste del ’900 causò altri guai. Sempre restando al mondo artistico: in quel 1918 ad esempio interruppe drammaticamente la tournée dell’opera «Histoire du soldat» di Igor’ Stravinskij (1882-1971), mentre Gian Francesco Malipiero (1882-1973) scriveva le sue «Sette Canzoni» sul senso della perdita e dell’angoscia che tutto ciò lasciava.

La giornata di studi è introdotta da Gianmario Borio, direttore dell’Istituto per la musica di Fondazione Cini, e Gabriele Frasca, responsabile del laboratorio dell’Università di Salerno, cui si aggiungono le conferenze di alcuni studiosi: Maria Passaro (Università di Salerno) racconta i volti della malattia ritratti da Schiele, Massimiliano Locanto (Università di Salerno) parla di Stravinskij, e la musicologa Noemi Ancona di Malipiero, lo storico del cinema Giuseppe Ghigi illustrerà il rapporto tra la pandemia e il cinema, e Carmen Gallo (Sapienza Università di Roma) si focalizzerà sul poema «The Waste Land» (1922) di Thomas S. Eliot.

Al centro dell’iniziativa c’è, appunto, il libro curato da Frasca, che sottolinea: «Quello che ha sempre colpito gli storici della cultura è che persino le produzioni artistiche non registrassero all’epoca della spagnola quello che stava succedendo. Oggi, grazie a un lungo lavoro di indagine e di scavo, abbiamo ritrovato in realtà non poche tracce, finite in una grande rimozione collettiva: a partire dall’opera maggiore di Thomas S. Eliot, nel poema “The Waste Land”, ma anche in quello immediatamente successivo, “The Hollow Men”, un vero inno alle complicazioni neurologiche della spagnola», che non a caso si chiude con i versi: «È questo il modo in cui finisce il mondo / Non con un’esplosione, con un gemito». Il volume, attraverso una dozzina di saggi di esperti, analizza le varie fasi focalizzando l’attenzione sulla produzione degli artisti citati, cui si aggiunge Virginia Woolf (1882-1941). Su questo tema alla Cini, presso la Biblioteca del Longhena, fino al 19 dicembre è possibile visitare la mostra «Venezia e le epidemie».

L’influenza della guerra. La memoria rimossa della spagnola

a cura di Gabriele Frasca, pp. 278, Luca Sossella editore, Salerno 2025, € 20 euro

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

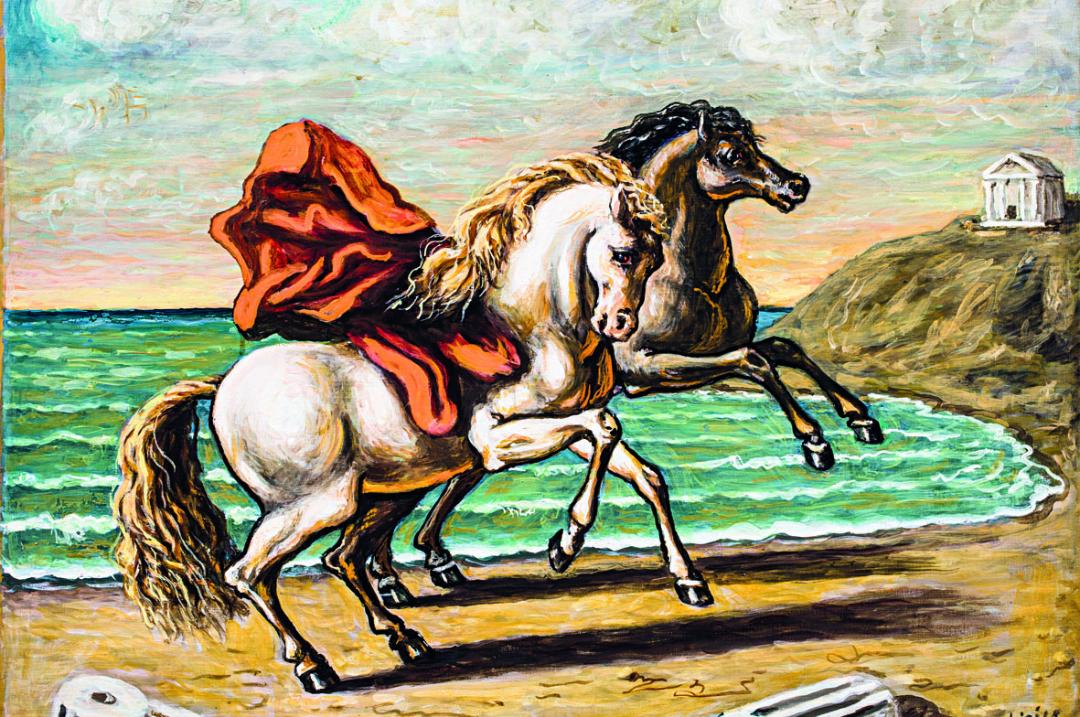

L’ala nuova di Palazzo dei Musei ospita 50 dipinti provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma

Un recupero complessivo della Rocca estense ha ovviato ai danni del terremoto e al dissesto strutturale causato da un improvvido intervento degli anni Settanta

A Palazzo da Mosto progetti, disegni, appunti, corrispondenze e fotografie illustrano la nascita della città contemporanea

Il 30 novembre a Palazzo del Governatore un incontro di studi sul ruolo delle esposizioni d'arte tra eredità del passato celebra i due anni della riapertura della Civica Pinacoteca. Il riconoscimento che porta il nome del grande studioso britannico scomparso nel 2011 è assegnato quest’anno all’autore di un saggio incentrato sul rapporto artistico tra il letterato ferrarese Girolamo Porti e il Guercino