Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa e Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliLa vestaglia di Diderot in dialogo con quella di Madame Bovary

Il lungo filo fra storia e arte di un indumento che fu importante e non lo è più

Quanti sanno che alla «robe del chambre» (come si chiamava ancora a Torino la vestaglia negli anni Sessanta del secolo scorso) Diderot dedicò nel 1768 un libro (pubblicato senza il suo permesso nel 1772) intitolato Regrets sur ma vieille robe de chambre ou Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune est un essai? Un libro ironico dove il filosofo si ritrae con la sua consunta vestaglia che ha malauguratamente scambiato con una nuova e lussuosa dentro alla quale però si sente un vecchio, ricco e ozioso. La rimpianta «robe de chambre» diventa un personaggio con cui dialogare e viene addirittura paragonata a una cortigiana abbandonata. Diderot si duole ripensando che era «il padrone assoluto della mia vecchia vestaglia; ed ora sono diventato schiavo di quella nuova». Pensarla per lui si trasforma pertanto in un’occasione per meditare sull’inutilità del lusso sul dover temere più che desiderare la ricchezza e sulla necessità di conservare i vecchi amici, vestaglie comprese.

«Ritratto di Denis Diderot» (1767) di Louis Michel Van Loo, Parigi, Musée du Louvre

Già solo la notizia che Diderot (che poi in vestaglia si fece ritrarre più volte, con Van Loo alla testa dei suoi pittori vestaglianti che lo immortalò con la vestaglia azzurra che indossava lavorando all’Encyclopédie) abbia scritto così sottilmente sulla vestaglia nobilita un indumento che nel mondo moderno viaggia con poche fortune e che può essere (spesso lo è) uno straccetto consunto da tenere a portata di mano utile se qualcuno suona alla porta. Diventa importante solo se, malauguratamente, si finisce in clinica dove verrà trascinata stancamente per i corridoi.

La vestaglia è anche un non banale strumento di seduzione, prevalentemente femminile (gli uomini in vestaglia sembrano sempre malati e fanno abbastanza ridere). Conoscono bene l’argomento le mercantesse di lingerie di alto bordo che ne sanno una più del diavolo, e che riescono quasi sempre a far comprare alle clienti inutili vestaglie trasparenti da prima notte di nozze assolutamente ridicole, antistoriche nel loro tripudio di pizzi e merletti che in origine dovevano coprire le spoglie di una vergine.

Nei secoli passati la vestaglia era invece una necessità precisa, soprattutto per ricchi abitanti di palazzi pieni di spifferi: erano foderate di pelliccia, lunghe fino a terra e nei ritratti seicenteschi si vedono uomini (la portavano più loro che le donne) irrigiditi dentro roboni enormi che li fanno sembrare comparse della «Congiura dei boiardi» di Ėjzenštejn. Anche Voltaire girava sempre in vestaglia, a volte anche senza mutande, come risulta da un celebre dipinto, e in questa mise dettava al segretario: ma ai grandi tutto è permesso.

La vestaglia nella sua moderna accezione di abito da casa trae le sue origini e la sua forma dai caftani e dagli abiti orientali. Nel Settecento le vestaglie diventano un tripudio di broccati e sete cangianti che i dipinti registrano immediatamente, come nel caso della Madame Adelaide vestita alla turca di Liotard (Firenze Uffizi), dove per vestirsi alla turca di intendeva indossare comode e ampie vestaglie di broccato.

«Ritratto di Johann Joachim Winckelmann» (1768) di Anton von Maron, Weimar, Schlossmuseum Weimar

Il paradigma dell’intellettuale in veste da camera, con declinazioni orientaleggianti è, per la storia dell’arte del Settecento, Johann Joachim Winckelmann avvolto in una vestaglia in seta rossa foderata di pelliccia completata da turbante, opera di Anton von Maron (Castello di Weimar). Il povero Johann Joachim, poco dopo l’esecuzione di quel dipinto, nel 1768, fu accoltellato brutalmente di notte da un ladro in una locanda di Trieste, e forse al momento della morte indossava proprio quella vestaglia.

Nella storia dell’arte sono comunque molto più presenti uomini in vestaglia che donne, per le quali la vestaglia con la sua carica di libertà, comodità, provocazione piccante, era strettamente riservato all’intimità delle proprie stanze mentre gli uomini potevano restare in vestaglia dal mattino alla sera e anche ricevere. Una incisione francese del 1693 dedicata a una «Femme de qualité en déshabillé négligé» esemplifica assai bene cosa si intendesse al tempo per vestaglia al femminile. E anche nel XVIII secolo per sbirciare nelle stanze private delle dame è meglio affidarsi a pittori come Boucher e compagni e ad alcuni dei loro celeberrimi dipinti.

Anche in epoca ottocentesca le vestaglie furono indossate ed esibite soprattutto da uomini. Fino al limite del ridicolo. Erano vestaglie in damasco, velluto foderato di raso e si indossavano sopra la camicia e la cravatta ascot: con uno stile da dandy, come testimonia un’incredibile litografia parigina del 1835 ove appare un uomo con vestaglia panterata e cappello a toque di velluto che ricorda nell’insieme il primo Renato Zero del 1978, quello del «Triangolo». Poi anche gli uomini si calmarono un po’ e nelle vestaglie cominciarono ad apprezzare la comodità e la praticità piuttosto che i fronzoli.

«Dr. Pozzi at home» (1881) di John Singer Sargent, Los Angeles, Hammer Museum

Nel 1881 John Singer Sargent dipinge un quadro iconico per la storia delle vestaglie intitolato «Il ritratto del Dottor Pozzi in vestaglia rossa» (Hammer Museum di Los Angeles). È un quadro tattile, fatto per eccitare i sensi: la morbidezza e il calore della vestaglia sono palpabili, il suo colore da cofano della Ferrari fa scattare in piedi. La finissima camicia da notte che appare al collo e ai polsi è immacolata e profuma di pulito e profumati sono anche i mustacchi e la barba curatissima del dottore che si direbbe aspettare qualcuno, e non per dormire. Lo splendido dipinto ha anche ispirato recentemente lo scrittore inglese Julian Barnes che nel 2020 ha pubblicato un volume intitolato proprio L’uomo con la vestaglia rossa (Einaudi) dedicato alle vicende di tre francesi a Londra, nell’estate del 1885: il proustiano conte Montesquiou, il principe Edmond de Polignac, e il dottor Samuel-Jean Pozzi, illustre ginecologo, clinico e bon vivant: proprio quello della vestaglia.

«A Passing Storm» (1876) di James Tissot, Fredericton, Canada-New Brunswick, Beaverbrook Art Gallery

Con l’Ottocento cominciano ad arrivare nella pittura finalmente molte signore in vestaglia, e quel formidabile conoscitore di donne che fu James Tissot ci si dedicò con attenzione dipingendo in questa veste una serie di aristocratiche e belle sfaccendate i cui torbidi pensieri si palesano molto chiaramente nelle tele (essenzialmente stanno studiando come tradire il marito noioso ma ricco e non farsi scoprire). Sono più o meno gli anni di Madame Bovary (1856-57) e Flaubert, che di vestaglie se ne intendeva, fra le tante descrizioni di Emma ne delinea una dove «indossava una vestaglia di flanella e appoggiava il nodo dei capelli sulla nuca contro lo schienale di una vecchia poltrona; la tappezzeria gialla creava uno sfondo dorato dietro di lei: il suo capo si ripeteva nello specchio, con la scriminatura bianca nel mezzo e il lobo degli orecchi che usciva di sotto le bande lisce della pettinatura» : quasi un ritratto di Berthe Morisot dipinto da Édouard Manet.

Verrà il Novecento e le vestaglie tenderanno a sparire o a trasformarsi, limitandosi ad accompagnano corpi senza più sogni come nella pensosa Gertrude Stein di Picasso o nella figlia di Lucian Freud, Isobel, che legge, con uno straccetto di vestaglia addosso. L’eredità iconografica della vestaglia passa alla fotografia e al cinema: a D’Annunzio, cultore di vestaglie, che si fa fotografare in spiaggia con una vestaglia con strascico ma che ne possedeva anche una con foro sagomato bordato d’oro proprio «lì», in basso, dove serviva per estrarre l’arma.

Il cinema neorealista ci andrà a nozze con questo abbigliamento («La Ciociara», «Roma città aperta» ecc.), ma anche quello di Hitchcock con la psicopatica Tippi Hedren di «Marnie» che nella vestaglia nuziale sta avvolta come in una corazza. Ma è la grande Loren, scombinata e malinconica, di una «Giornata particolare» di Ettore Scola, che indossa una delle migliori vestaglie del cinema novecentesco ed è tutt’una con il suo abbigliamento, sfiorita e stropicciata come la sua vestaglia, al di la di qualsiasi gioco della moda.

[Arabella Cifani]

Quattro vestaglie in odore di ’900

Ugualmente versati nell’analisi di un testo e di un’immagine i lettori di «Il Giornale dell’Arte» sono cresciuti come dei lettori al quadrato. Leggono e subito gli sale alla memoria un quadro. Così non sarà necessario ricordargli che, a fine Ottocento, inutile determinare quando (il Cézanne degli anni ‘70? «Place de la Concorde» di Degas? «La scimmia al guinzaglio» di Seurat?) il patto di comprensione tra artista e pubblico ha cominciato, se non a spezzarsi, a incrinarsi. A saperli cogliere, la crisi dei linguaggi tradizionali si annuncia da vari segnali; e qualcuno si annida nelle descrizioni di un indumento che appartiene al guardaroba domestico e, a pieno titolo, alla storia dell’arte.

«André Derain» (1936) di Balthus (Baltusz Klossowski de Rola)

La vestaglia. Ne compaiono tante nel secolo dei migliori romanzi e quadri della nostra vita. Sarà stata vissutissima quella di Balzac che viveva di giorno e riviveva, scrivendo, di notte (agli occhi di Rodin, Balzac è, per sineddoche, la sua vestaglia). L’ultima, quando la pittura figurativa è una scelta di campo, la indossa André Derain messo in posa da Balthus nel 1936 come il san Nicola da Tolentino di Piero della Francesca. E tra la morte di Balzac (1850) e il Derain cinturato come Piero (un anno prima di «Guernica») ci sono quattro vestaglie regine tra Pietroburgo e Parigi.

Questa è, dalle prime battute del capolavoro del 1859 di Gončarov, la vestaglia di Oblomov, da annegarcisi dentro; lui e le sue neghittosità: «Indossava una vestaglia di stoffa persiana, una autentica gabbana orientale, senza nulla di europeo, senza nappe, senza velluto, senza vita, tanto ampia che Oblomov ci si poteva avvolgere dentro due volte. Le maniche, secondo l’immutabile moda asiatica, andavano allargandosi dalle dita alle spalle. Malgrado avesse perduto l’originale freschezza, e la prima, naturale lucentezza fosse stata soppiantata qua e là da un lustro d’altro genere, determinato dall’uso, la gabbana conservava pur sempre la vivacità dei colori orientali e la solidità del tessuto».

Questa scrittura, che avvolge il lettore come la vestaglia il protagonista, procede per accumulo, una macchia che si estenda. Chi si presti al ritmo lento, concentrico della pagina capisce che la vestaglia è un doppio simmetrico del protagonista; non un decoro ma un personaggio. Come il cane assomiglia al padrone la vestaglia di Oblomov è Oblomov.

«Ritratto di Modest Musorgskij» (1881) di Ilja Repin, Mosca, Galleria Tretjakov

Impossibile non pensare, cambiate le cose da cambiare, al ritratto (però posteriore) che Repin farà all’autore dei «Quadri di un’esposizione» e oggi alla Tretjakov di Mosca. Con una sfasatura di vent’anni va a posto una tra le connessioni possibili tra le stagioni del romanzo, della pittura e della musica in area russa, Musorgskij, Repin e Gončarov: e senza uscire dalle maniche ampie di una vestaglia (quella che, in epoca barocca, si sarebbe detto un robone). Ma sono vestaglie di solitudini chiuse a chiave.

Nella Parigi di Bel-Ami sono destinate a schiudersi come valve o, se si preferisce, data la trama, sostituendo la prima vocale con una u: «Duroy si sedette e aspettò. Aspettò a lungo. Poi s’aprì un uscio, e la signora de Marelle entrò di corsa, avvolta in una vestaglia giapponese di seta rosa, con paesaggi ricamati in oro, fiori azzurri, uccelli bianchi, ed esclamò: ma lo sa ch’ero ancora a letto? Carino, da parte sua, venirmi a trovare! Credevo proprio d’esser passata nel dimenticatoio!». Così, mirabilmente e infedelmente, traduce Giorgio Caproni nel 1965 spingendo Maupassant in una dimensione sua e nostra. Avvezzi a individuare il corrispettivo figurativo di una pagina, i lettori potenziati potrebbero pensare al Monet, anno 1876, della «Camille Monet in veste giapponese».

«Il talento è una lunga pazienza», ha spiegato Flaubert a Maupassant. L’Impressionismo storico è alla fine. Maupassant vivrà ancora meno di otto anni e nella premessa a Pierre e Jean consegnerà le istruzioni per i lavori precedenti. Qualsiasi cosa si voglia dire, esiste solo una parola per dirla e un verbo per animarla. Quella vestaglia Bel-Ami non vede l’ora di levarla; pure conserva la lucidità di osservarla. La descrizione diventa indugio, diffrazione. Chi guarda quei fiori azzurri? Lo scrittore, il protagonista? O il lettore che si fa complice e non chiede che di spiare la prima di una serie di scopate lungo cui si dipana il più celebre dei libri di Maupassant?

Alla fine della quinta parte dei Buddenbrook, saga familiare del giovane Thomas Mann uscita nel 1901, si compie l’epifania di una vestaglia: «si aprì la porta del corridoio e, avvolta dal crepuscolo, apparve dinanzi a loro, in una vestaglia che ricadeva a pieghe di piqué candido, una figura eretta. I pesanti capelli rosso cupo incorniciavano il viso bianco, e negli angoli degli occhi bruni ravvicinati posavano ombre azzurrine». Quando compare Gerda (sembra Isabella Stewart Gardner), siamo negli anni dell’esposizione di Parigi del 1900: e, stilisticamente, piuttosto dalle parti dello squadrone di ritrattisti americani e russi, da Whistler, a quel postillatore moderno di Van Dyck che si chiama Sargent, ai vari, non meno bravi, Serov o Korovin fino, e a maggior ragione dato il contesto, a un Franz von Lenbach.

Dinanzi alla vestaglia di Gerda viene fuori una specie di Boldini in salsa tedesca. Se non Renoir (per Proust l’ultimo dei pittori del Settecento); in quelle ombre azzurrine si sente, dietro la porta, il coevo ritratto di (1901-02). Pur così precisi i ricordi di Mann virano in una dimensione espressiva ai limiti della caricatura. Siamo a un passo dai pittori che espongono a Parigi nel 1900 (Picasso o Sorolla). Ma la presa figurativa è salda. Lo spago dell’intreccio sempre seguibile. I Buddenbrook sono l’ultimo romanzo dell’Ottocento e il primo romanzo del Novecento ancora giocato con le vecchie regole. Incrinature, qui e là, pure si notano. Ma ora raddoppiamo l’attenzione per accogliere Swann in visita a Odette. «Ella era un po’ sofferente; lo ricevette in una vesta da camera di crespo cinese color viola, trattenendosi sul petto, come un mantello, una stoffa dai ricchi ricami. In piedi, accanto a lui, lasciando fluire lungo le gote i capelli che aveva disciolti, piegando una gamba in un’attitudine leggermente danzante per potersi curvare senza fatica verso la stampa che guardava, chinando il capo, coi suoi occhi così stanchi e imbronciati quando non era animata, ella colpì Swann per la sua rassomiglianza con quella figura di Sefora, la figlia di Jetro, che si vede in un affresco della Cappella Sistina».

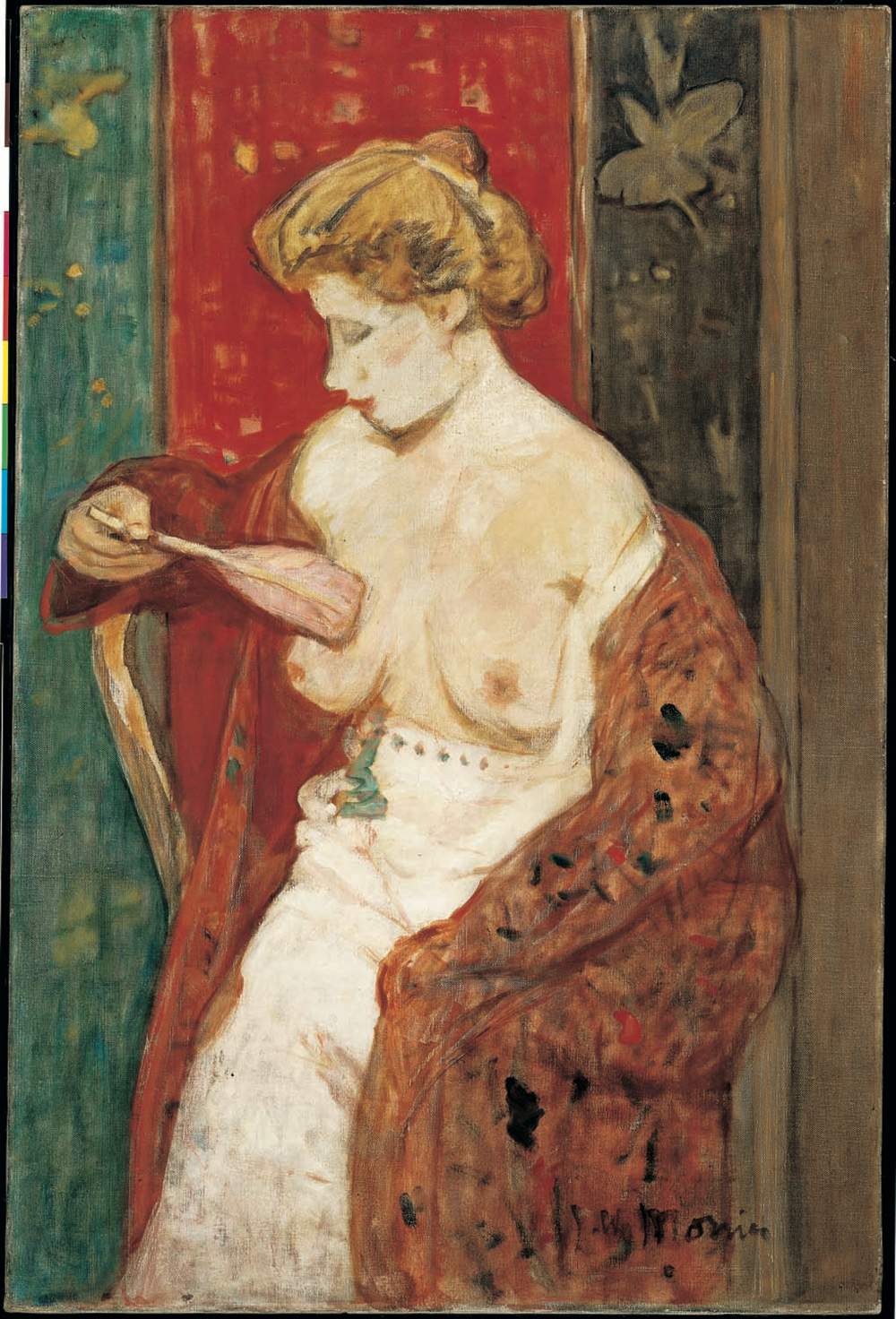

Una donna con vestaglia di Pierre Bonnard al Musée National du Québec

Rientrata nel quadro, la vestaglia si è conformata e adeguata alla posa con cui Proust, stilcritico di razza (il maggiore, senza confronti della nostra modernità), si ritaglia un posto nella fortuna dei primitivi quattrocenteschi toscani a inizio Novecento. Swann vede Odette attraverso Botticelli e viceversa. Ma chi lo praticasa che Proust non è uno scrittore, ma uno scrittore storico d’arte. Un mostro a due teste che noi italiani riconosciamo in un proustiano vero come Roberto Longhi. Nel 1955, quattro anni dopo che Einaudi ha chiuso la prima traduzione della Recherche (e attenzione alle copertine scelte!) Longhi s’intrattiene, non casualmente, su Bonnard, un pittore che apprezza come autentico corrispettivo figurativo di Proust. La breve recensione per la rivista «Paragone» si chiama «Bonnard controluce». Rivisto e chiarito negli scritti postumi sull’Otto e Novecento il titolo diventa «Visto controluce è affine a Proust», a rimarcare il nesso più evidente e tutt’oggi meno avvertito anche dai proustiani più feroci: «Bonnard di una sintassi così stratificata e complessa da non trovare paragone che nel contemporaneo Proust».

[Stefano Causa]

© Riproduzione riservata

Altri articoli dell'autore

Divagazioni ferragostane longhiane di Stefano Causa e Arabella Cifani

I rapporti tra la copertina di «Oro, incenso & birra» del cantautore reggiano e l’arte antica felsinea, visti da Stefano Causa e Arabella Cifani

Nuovi nessi tra antico, contemporaneo e cultura popolare scovati in libri, dischi e film e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)

Nell’iconografia pasquale un Cristo sgraziato in Val Camonica e un rebus da risolvere nell’Inghilterra di Enrico VIII