Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa e Arabella Cifani

Leggi i suoi articoli

La copertina del volume di Abscondita

Ars Longhi vita brevis

Un solo libro per l’estate? Ma del Longhi ultracinquantenne! La sua storia dell’arte, tra lettura aderentissima dello stile, critica militante e precoci affondi sociologici, ci salverà la vita e questa coda di agosto. Viatico per cinque secoli di pittura veneziana (1946) è la prima cosa che daremmo in mano a chi non avesse letto nulla di lui né sapesse da dove cominciare; e al Viatico penseremmo se di questo indisponente scrittore piemontese, ultimo autentico cane sciolto della scena italiana, senza precedenti né interlocutori, fossimo costretti a salvare un titolo solo. Pretesto del viaggio: la recensione a una mostra sui veneziani dal Trecento al Settecento. Mezzo millennio in compagnia della pittura più bella del mondo. Pittura con la maiuscola.

Ferocissimo critico dello stile, ma permeabile alle risorse di discipline diverse, Longhi amava i veneziani più dei toscani, ma non preferiva tradurre i suoi gusti in chiave monografica. Procedeva in un cortocircuitare di nessi tra antico, moderno e contemporaneo. Distribuiva intuizioni, apriva finestre sbarrandone altre. Aveva bisogno di una mostra, di solito, per partire al largo. Poi, però bisognava stare alle sue regole, ai suoi ritmi, alle sue censure.

Scritto nel dicembre ’45 (nei mesi di Roma città aperta, dei quadri picassiani di Guttuso e di quelli, molto meno picassiani, di Osvaldo Licini), il Viatico è il libro su Venezia da impilare cronologicamente tra Henry James e le Fondamenta degli Incurabili oltreché uno degli apici del dopoguerra, ammesso che, nel secondo ‘900, il meglio delle patrie lettere sia consegnato alla forma del saggio. Ma i letterati non sapranno mai bene come comportarsi con questo strano animale, troppo scrittore per essere storico d’arte e troppo storico d’arte per il mestiere di scrivere.

A suo tempo, nel predisporre un’antologia di titoli longhiani incluso il Viatico, Contini risolse il dissidio accogliendo Longhi a tre anni dalla morte e previa privazione di corredo illustrativo, nel pantheon degli autori Mondadori. Gli storici d’arte abbaiarono che un Longhi aniconico fosse un Longhi dimezzato; mentre i letterati opposero una fin de non-recevoir, rifiutandosi di sguainare dal cellofan il volumetto dei «Meridiani». Longhi scrittore tra Levi e Malerba? Nonsense, non se ne parla.

Il Viatico è un saggio di storia della critica d’arte esposto con ribalderia e strafottenza. Nessuno scriveva così all’epoca; e nessuno scrive così oggi. Immaginiamo cosa succederebbe se venisse proposto a una rivista di fascia A. Immaginate i referee che incocciassero nel finale irricevibile su Canova: «lo scultore nato morto, il cui cuore è ai Frari, la mano all’Accademia e il resto non so dove» o nel confronto trasecolante, a doppio senso, un travestimento, con i prediletti francesi (Giorgione sarebbe Manet, Tiziano Renoir e Bassano Monet); immaginare le facce nel leggere un incipit del genere: «Tiziano sgombra pienamente la timidezza di Giorgione». Doppia sottolineatura e un invito a riformulare il pensiero. Esiste un dipingere timido? Tutto il discorso su Giorgione gira intorno all’aggettivo timido e al sostantivo timidezza. Quanto al ’600, presentato come la parte debole dei cinque secoli, Longhi salva quasi solo Maffei definendolo (come Strozzi) uno spiritoso. Ma da quando, nella critica, abbiamo smesso di adoperare le sinestesie, trattando i pittori da timidi o spiritosi?

Questo viaggio di accompagnamento sulle lagune incalza il lettore con sentenze e ripidi controluce. Apoftegmi di chi rifiuti freddezza e rigore filologico dinanzi al tema. Longhi non è anodino. Non storicizza né relativizza. Non sta un passo indietro al tema. Semmai due avanti o, preferibilmente, sopra. Cala il racconto della pittura dentro uno schema di adesioni e dinieghi, impegnandosi in una storia che è solo sua. Talvolta procede per esecuzioni sommarie; altrove le stroncature serbano una quota parte di verità che le rende più preziosi di una lode. Cattivi: Tintoretto, Tiepolo, Mengs, David e Canova; Buoni: Giambellino, Carpaccio, Lotto, Giorgione (con riserve e timidezza), il giovane Tiziano, Bassano, Veronese, Canaletto e Rosalba (la prima pittrice d’Italia, una donna in carriera). Spaventosamente bravo: Longhi sarebbe fuori da riviste e atenei. Fuori da tutto. Un maverick come l’ambiente culturale italiano, conformista e attruppante, ne ha conosciuti pochi. L’inghippo sta nello specialismo che, Longhi vivo, era rubricato tra le forme della stupidità e oggi viene propagandato come requisito minimo di uno studioso. Una volta capito che non avremmo potuto riordinare in modo decente tutta la casa, abbiamo deciso di pulirne un angoletto soltanto.

Così abbiamo impiegato i primi venticinque anni di questo millennio a verticalizzare, a scavare, a esplorare il doppio fondo delle cose. Siamo caduti nell’estasi dello specialismo di cui Longhi, che allarga a macchia d’olio il discorso nel momento in cui lo apre, è il rovescio costruttivo. La natura del Viatico è antispecialistica e antimonografica. Il materiale si disperde nell’attimo in cui viene messo in gioco. Si procede per cortocircuiti tra epoche e maestri, al punto che le più lucide intuizioni sul moderno vanno pescate nei saggi di tema antico. Il Viatico sbarrerà le porte all’800 italiano né mancano strappi sul contemporaneo anche sul piano della storia della critica («la retorica della possanza» di Tintoretto è un attacco alle iconografie mature del fascismo). Ugualmente, la retorica fiancheggiatrice dei regimi totalitari, di qualunque matrice siano, si disvela da David a Šostakóvič (che, morto nel 1975, era allora in piena crisi di adeguamento alle direttive zdanoviane). E questo incredibile squarcio sulla Russia di Stalin la dice lunga sull’aggiornamento di Longhi (e anche sul raggio delle sue conoscenze musicali).

Quando, nel 2016, Mina Gregori appose una smilza prefazione alla ristampa del Viatico, si disse convinta che queste pagine avrebbero giovato ai giovani. Tenera Mina, allora ultranovantenne. Ci credesse o meno, è comunque dubbio che oggi Longhi possa giovare a qualcuno; agli storici d’arte per primi che hanno preso a sezionarlo, praticando sul corpo dei suoi scritti l’esame autoptico che è il modo più sicuro per tradirne lo spirito. Ma gli altri lettori? Nel ‘46 Longhi inventò un pubblico che non esisteva ma che, in un paese senza tv e da alfabetizzare, si poteva almeno immaginare in saccature minime. Un destinatario ideale che rimanesse spiazzato, stordito, conquistato. Era facile ma pericoloso innamorarsi di Longhi come delle sue idiosincrasie. Ma quand’è stata l’ultima volta che un libro ci ha lasciati confusi e felici?

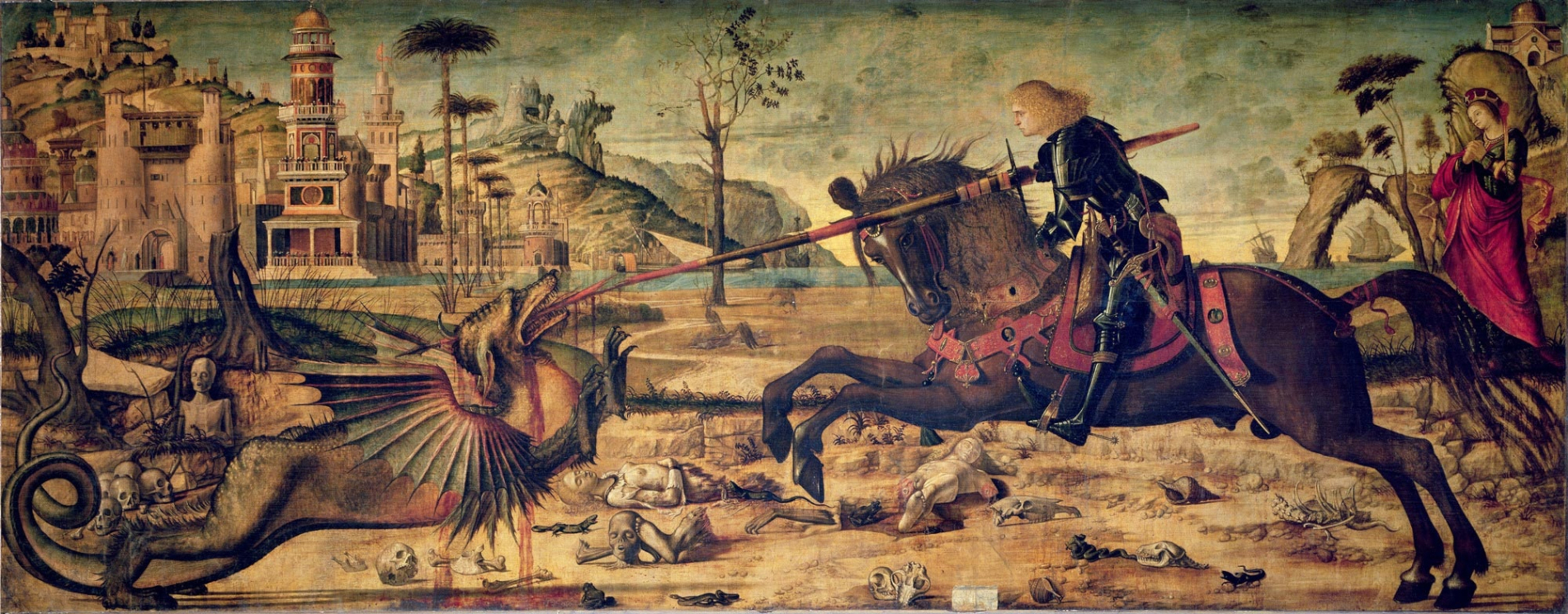

Certo, il Viatico non assomiglia granché a quanto si leggesse in Italia in quegli anni e si leggerà ancora a lungo. Certo c’era Gadda e tra poco lavoreranno Arbasino e Manganelli. Un esempio solo, due frasi dal San Giorgio e il drago di Carpaccio, fa subito capire che aria tira dalle parti di Longhi: «Creò così tra drago e cavaliere astato, questa specie di immane rosta in ferro battuto alla ribalta del quadro; al di là però… più in fondo ancora, sotto il cielo imbrattato di nudi, l’orizzonte marino con il veliero che s’incanta stupefatto sotto la rupe sforata». Cosa racconta questo pezzo in stile nominalistico? Il resto di niente: se lo misuriamo col lessico miserrimo intervallato da emoticon oltreché da formule sul genere di: «interfacciarsi, comfort zone, info, quant’altro, coffee break e mission». Su quel metro la restituzione longhiana suonerà in una lingua speciosa oltreché specialissima. Al punto che avremmo bisogno di un Viatico annotato come esistevano, e forse ancora esistono, edizioni dell’Ulisse di Joyce con annessa guida alla lettura. Un tutorial di Longhi che spieghi cos’è una rosta? Un Longhi, però, voltato non in italiano moderno: ma in quello basico, tecnicistico e finalmente antiumanistico che scriviamo e parliamo nel 2024. Longhi è morto nel ’70, riprovando fino alla fine le risorse di un dettato aderente come non si leggeva dalle Operette Morali. Ci abbiamo messo cinquantaquattro anni a trasformare gli incanti longhiani in una lingua morta. [Stefano Causa]

Un particolare del «San Giorgio che uccide il drago», di Vittore Carpaccio, nella chiesa di San Giorgio degli Schiavoni a Venezia

Ferragosto a Venezia con resti di donzelle sbranate e carpaccio con salsa

Il gomitolo delle stradine intorno al quartiere dei Greci a Venezia è fatto per perdersi ma anche per perdere tutta la folla dei grassi e sudati turisti che stazionano in Piazza san Marco e dintorni. Le alte case e i campanili di quelle calle strette si stagliano contro un cielo azzurro intenso, luminoso, scintillante come l'acciaio e dopo un po’ di giravolte ci si trova a costeggiare il rio della Pietà. All’angolo fra il rio e il ponte della Comenda sorge una chiesa rinascimentale, tutta bianca, sulla cui facciata da oltre cinquecento anni si impenna il cavallo del San Giorgio nell’atto di infilzare il drago scolpito da Pietro da Salò. La chiesa si chiama Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone o, più semplicemente di san Giorgio degli Schiavoni ed era l’antica istituzione, fondata nel 1451 per assistere i numerosi dalmati (detti Schiavoni o Slavoni) presenti in città. Rispetto ai carnai di Piazza San Marco pochi la visitano, e per fortuna. Può anche capitare di ritrovarcisi soli o quasi.

Dalla porta si intravede all’interno il riverbero incerto di una luce dorata. Entrando si viene accolti da un ambiente unico rivestito di boiserie lignee nella parte bassa, con un altare marmoreo di struttura semplice. Ma, dopo che vi siete un attimo abituati a quel luccichio quasi acquatico che la pervade è quello che si snoda sulle pareti che vi lascerà con il cuore in gola. Fra 1502 e 1507 Vittore Carpaccio vi dipinse su grandi teleri le storie dei santi Girolamo, Giorgio, Trifone, e due storie evangeliche. Sedetevi e fatevi avvolgere dal pulviscolo dorato che quei quadri straordinari emanano, fatevi coprire da quella polvere d’oro che vi rimarrà poi per molto tempo negli occhi e nel sangue. E a questo punto, in quel silenzio, non potete che riprendere in mano il Viatico per cinque secoli di pittura veneziana di Roberto Longhi e considerare che mai nessuno prima e nessuno dopo ha parlato di quei quadri in modo più efficace. Fra tutti i teleri della chiesa spicca il «San Giorgio che uccide il Drago», giustamente definito da Longhi «opera suprema». E vale la pena, dopo le letture per gli esami universitari o altre letture mirate tornare con calma a considerare quelle pagine e rivedere il quadro con gli occhi di Longhi in una lezione fra le più perfette della storia dell’arte mondiale di tutti i tempi.

«Solo chi conosca bene il Carpaccio sciolto e profondo può annuire all’astuzia culturale che qui evoca, attraverso la più vecchia ed araldica iconografia, l’antichità della favola cavalleresca, come dicendo: “questa tappa ha da essere ‘all’insegna del San Giorgio’”. Creò così, tra drago e cavaliere astato, questa specie di immane rosta in ferro battuto alla ribalta del quadro; al di là però, eccolo esplorare a fondo, fino all’orizzonte, il vasto palcoscenico naturale che gli è caro; prima il terreno stregato dove la morte espone lucida tra i ramarri, le botte e i fili d’erba avvelenati, i suoi vari “memento”: le collezioni di teschi, il braccio che fu elegante, il lurido frammento di un eroe sfortunato, resti della donzella dove la camiciola smangiata sul petto integro, la mezza manica sul braccio che riposa, il torso sfibrato come una corteccia dolce da masticare, si compongono nei segni di un affetto supremo; più lontano, i palmizi che sfilano lungo la città balconata donde gli abitanti, minutissimi, guardano alla rovescia il nostro stesso spettacolo; più in fondo ancora, sotto il cielo imbrattato di nubi, l’orizzonte marino con il veliero che s’incanta stupefatto sotto la rupe sforata».

È vero, guardatelo, e ammirate con quanta maestria il pittore ha espresso lo scempio compiuto dal drago sulle carni giovani di fanciulle e dei loro sfortunati difensori. La donzella morta in primo piano è proprio fatta di carne tenera ed è così esile e dolorosa che pare emanare ancora un flebile lamento per il suo crudele destino. Longhi ha saputo dare forma alle immagini che abbiamo tutti stipate nella memoria e recuperarle con precisione, ad una ad una, trasformandole in vita, sangue e morte vere. Longhi invita a guardare nei quadri di Carpaccio con «cuore sgombro ogni più diverso evento e ogni particolare» e anche in questo ha ragione e proprio per questo motivo questi dipinti ci sono tanto vicini e, grazie a Dio, tanto lontani da un gran numero di orrendi volumi di erudizione e critica d’arte. Basta Longhi per capirli. Il resto è noia.

E se poi rinvenite da tanta magia e vi viene fame potete sempre recarvi all’Harry’s Bar dove nel 1950 Giuseppe Cipriani inventò un piatto oggi entrato nella cucina internazionale: il carpaccio, che si realizza con un filetto crudo molto sottile su cui si posa una spruzzatina di salsa. Cipriani lo battezzò così pensando ai colori del Carpaccio, a quei colori di carni dissanguate e pallide. Effettivamente, una parte della bella principessa sbranata o del cavaliere di cui sono rimasti in scorcio prospettico i testicoli e una sola gamba mangiata fino al ginocchio furono forse utilizzati come carne tenera per piattini prelibati destinati a contesse malate di stomaco. [Arabella Cifani]

«San Giorgio che uccide il drago», di Vittore Carpaccio, nella chiesa di San Giorgio degli Schiavoni a Venezia

Altri articoli dell'autore

Viaggi inconsueti dentro, sotto e di lato alla storia dell’arte attraverso le «robes de chambre», intrapresi da Arabella Cifani e Stefano Causa

I rapporti tra la copertina di «Oro, incenso & birra» del cantautore reggiano e l’arte antica felsinea, visti da Stefano Causa e Arabella Cifani

Nuovi nessi tra antico, contemporaneo e cultura popolare scovati in libri, dischi e film e raccontati da Stefano (Causa) e Arabella (Cifani)

Nell’iconografia pasquale un Cristo sgraziato in Val Camonica e un rebus da risolvere nell’Inghilterra di Enrico VIII