Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

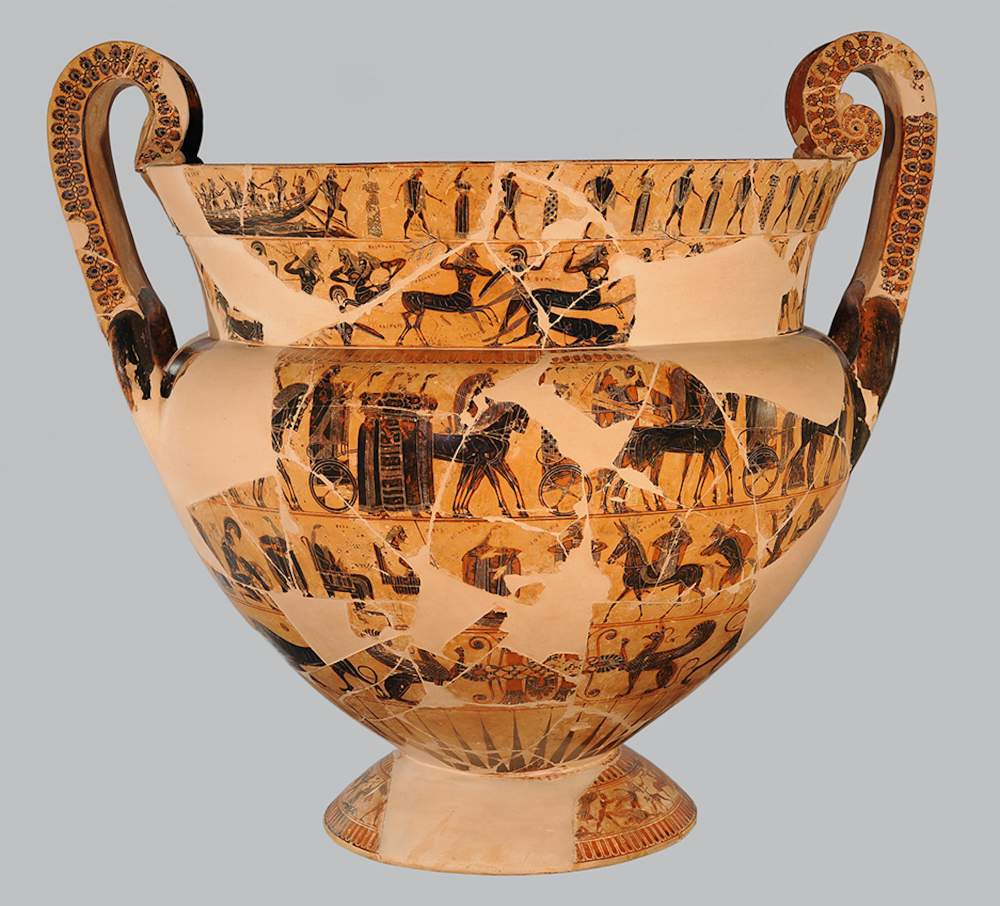

Leggi i suoi articoliTra le antichità esposte nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze, l’attenzione si è incentrata su un vaso noto, ma che riesce a sorprendere ogni volta che lo si osservi. Sulla scelta ha influito un’osservazione di Enrico Paribeni, uno degli storici dell’arte antica più raffinati e sensibili del Novecento. Nel volume L’arte dell’antichità classica. Grecia (Utet), scritto insieme a Ranuccio Bianchi Bandinelli, in anni ormai lontani, prendendolo in esame, ha affermato: «Il cratere di Chiusi è senza discussioni uno dei capolavori assoluti della pittura antica».

Esso va attribuito a due artisti raffinati: Kleitias, che lo dipinse, ed Ergotimos che lo plasmò. Non si tratta di un’attribuzione, ma di una certezza: entrambi, infatti, hanno firmato e per due volte il loro capolavoro. Viene datato intorno al 565 a.C. e fu realizzato in un’officina di Atene in anni in cui i suoi ceramisti iniziavano ad andare alla conquista del mercato mediterraneo.

Alcuni dati fanno comprendere da soli l’eccezionalità del vaso: un cratere a volute che misura 66 cm in altezza, accoglie 270 figure tra umane e zoomorfe, presenta 131 iscrizioni in lingua greca che si riferiscono a personaggi della mitologia, ma anche a oggetti riconoscibili immediatamente come un altare o una fontana.

Ripercorriamo, innanzitutto, le vicende della scoperta avvenuta in più fasi, a partire dall’ottobre del 1844, dato che il vaso fu trovato ridotto in frammenti dispersi. È lo stesso scopritore, Alessandro François, a narrarci il momento del primo ritrovamento avvenuto a Chiusi in località Fonte Rotella: «Un urlo gettato dal caporale degli scavi (“fermi, fermi!”) mi fece accorto del ritrovamento di qualche oggetto. Infatti rivoltomi al fondo vedo ch’egli aveva in mano un grosso frammento di un vaso sopraffino con varie figure, e molte iscrizioni greche; ne compresi subito la importanza, ed il mio cuore giubilò».

L’unicità del vaso fu compresa subito e, dopo un primo restauro, il 23 giugno 1845 lasciò Chiusi per Siena, la città della nobildonna Giulia Spannocchi Piccolomini che aveva finanziato gli scavi, e da lì raggiunse Firenze nella giornata del primo luglio. Il granduca Leopoldo II, dopo averlo visionato, decise di acquistarlo al prezzo di cinquecento zecchini e di depositarlo presso la Galleria degli Uffizi vincendo la concorrenza di altri possibili acquirenti.

Venne esposto con enfasi motivata al centro del Gabinetto dei Vasi Etruschi e fu realizzata una vetrina apposita: «costrutta in modo da potersi girare per esaminarlo a buon lume da ogni lato».

Nel 1871, a Unità d’Italia avvenuta, il vaso, insieme alle antichità etrusche per ritrovamento o fabbricazione, passò dalle collezioni degli Uffizi al nuovo Reale Museo Egizio e Etrusco di Firenze allestito nel Cenacolo di Foligno in via Faenza. Gian Francesco Gamurrini, nel discorso inaugurale, osservò che: «nella seconda sala, in mezzo ai vasi dipinti, trionfa il vaso François». Gli spostamenti del cratere non erano comunque terminati, dato che l’intero museo, incrementato nel frattempo, venne trasferito nel Palazzo della Crocetta, dove ha sede tuttora.

Un episodio, che ebbe un risalto notevole al tempo sui giornali nazionali e internazionali, coinvolse il vaso: il 9 settembre del 1900 un custode, dopo uno scontro aspro, accoltellò un suo superiore, e fuggendo colpì violentemente con uno sgabello la vetrina che accoglieva il cratere mandandolo in frantumi. Il direttore del tempo, Luigi Adriano Milani, ricordando l’accaduto rammenta che vennero raccolti ben 638 frammenti.

Sembrò che il vaso fosse perduto, invece un complesso restauro, eseguito dal restauratore Pietro Zei e durato quasi due anni, consentì di recuperarlo: «Il re dei vasi», come lo definì lo stesso Milani, tornò a farsi ammirare.

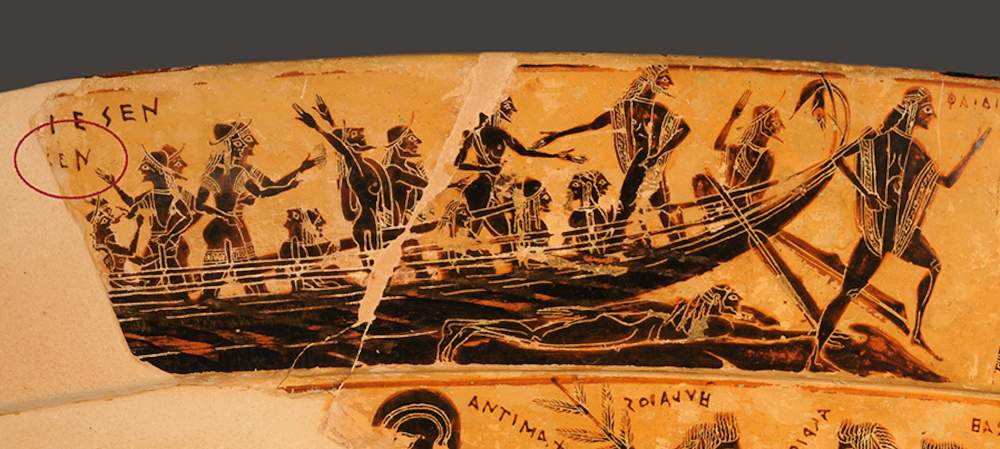

Osserviamo da vicino il cratere collocato ora in una sala dedicata all’interno del Museo archeologico fiorentino e dove trovano posto anche due vasi probabilmente dello stesso corredo funerario e il famigerato sgabello. Le scene che il pittore raffigura sono il corteo per le nozze di Peleo e Teti, Achille e Troilo, il ritorno di Efesto tra le divinità dell’Olimpo, la caccia al cinghiale calidonio, i giochi funebri in onore di Patroclo, il ritorno di Teseo da Creta con i giovanetti salvati dal Minotauro, la lotta tra Lapiti e Centauri, la battaglia tra i Pigmei e le gru. Inoltre, su entrambe le anse, sono dipinte una Gorgone, Artemide signora delle belve, e Aiace che trasporta il cadavere di Achille.

Guardando le scene con attenzione, si concorda con Enrico Paribeni: «Nessuna delle centinaia di figurine che incontriamo è senza importanza, trascurata, ogni immagine è come cesellata».

Il Cratere François (lato B). Foto: Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Particolare della nave di Teseo. Nel cerchio rosso è ciò che rimane della firma di Kleitìas. Foto: Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Altri articoli dell'autore

Si è conclusa la campagna di scavo 2025 del progetto internazionale Vulci Cityscape portato avanti dalle università tedesche in collaborazione con la Soprintendenza e la Fondazione Vulci

Sono ben 213 i film in cui è presente l’immaginario etrusco. Un libro passa in rassegna le pellicole dal cinema muto ai giorni nostri

Le oltre 2mila monete della raccolta provengono perlopiù da collezioni private dell’Ottocento e del primo Novecento

Con Giuseppe M. Della Fina seguiamo «in diretta» lo scavo di uno dei luoghi più rilevanti dell’intera Etruria, la sede religiosa e politica della Lega etrusca, ai piedi della rupe di Orvieto