Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Petretto

Leggi i suoi articoliBerlino. Non è tanto l'appena avvenuta vendita, per una somma complessiva di 600mila euro, alla casa d'aste berlinese Grisebach, a rendere eccezionale il ritratto di Helene Weigel, ma la storia stessa di questo dipinto, fin dal momento della sua nascita nell'atelier del pittore Rudolf Schlichter (1890-1955), rappresentante della Neue Sachlichkeit. Una storia fitta di sparizioni e riapparizioni, così fortemente legata con quella del suo tempo.

Helene Weigel (Vienna, 1900-Berlino, 1971) è un nome che ha del mitico per gli appassionati di teatro: ultima compagna di Bertolt Brecht, insieme al quale riposa sotto un manto d'erica nel cimitero Dorotheenstadt attiguo alla loro casa (oggi museo) a Berlino-Mitte, fu grande interprete del suo tempo, di un'arte impegnata, e celeberrima «madre coraggio». Alcune foto d'epoca la ritraggono col suo portamento determinato e un viso severo, poco incline al sorriso, incorniciato ancora giovane da un taglio corto di capelli, secondo la moda della «neue Frau» berlinese della Repubblica di Weimar.

Così la ritrae il rivoluzionario Schlichter (1928), nei panni della protagonista della commedia scritta da Brecht insieme a Elisabeth Hauptmann, Mann ist Mann, con un'austera veste azzurro scuro, mentre volge altrove i grandi occhi da cinema muto e con le belle mani in primo piano; alle sue spalle una quinta scenica.

Il quadro appartenne fino al 1933 a un altro grande interprete tedesco (galiziano di nascita) di teatro e poi cinema hollywoodiano, Alexander Granach, «per sua sfortuna ebreo e di credo politico di sinistra», scrisse la compagna Lotte Lieven, perseguitato da questo (nazista) e quel regime (sovietico), infine morto esule negli Stati Uniti.

Il dipinto, visto per l'ultima volta nella sua casa di Wilmersdorf, sparì: lo sappiamo oggi appeso, chissà dopo quali peripezie, alla parete di un salotto berlinese, sopra il sofà della sua ultima proprietaria che l'aveva acquistato con fiuto in un mercatino a Monaco di Baviera. Pochi mesi fa eccolo riaffiorare, non appena la signora, rimasta anonima, lo legge in una lista di «Lost Art» insieme a opere di Kokoschka e altri, «arte degenerata».

Da qui il passo è breve, gli eredi ne tornano in possesso, affidando subito la vendita alla casa d'aste Grisebach: viene valutato 300mila euro e venduto (lo scorso 30 novembre) per il doppio, nuovo tassello di una storia caparbiamente sopravvissuta alla damnatio memoriae cui era stata predestinata.

Rudolf Schlichter, «Ritratto di Helene Weigel», 1928, olio su tela, 83,5×60 cm © GRISEBACH, FOTO- FOTOSTUDIO BARTSCH, BERLIN.jpg

Altri articoli dell'autore

Nell’Hamburger Kunsthalle le opere dell’artista tedesco che espande la nozione di pittura a «ciò che lui vuole vedere»

Nel Kunstgebäude Stuttgart manufatti e archeologia illustrano la vita nel primo millennio del Land del Baden-Württemberg

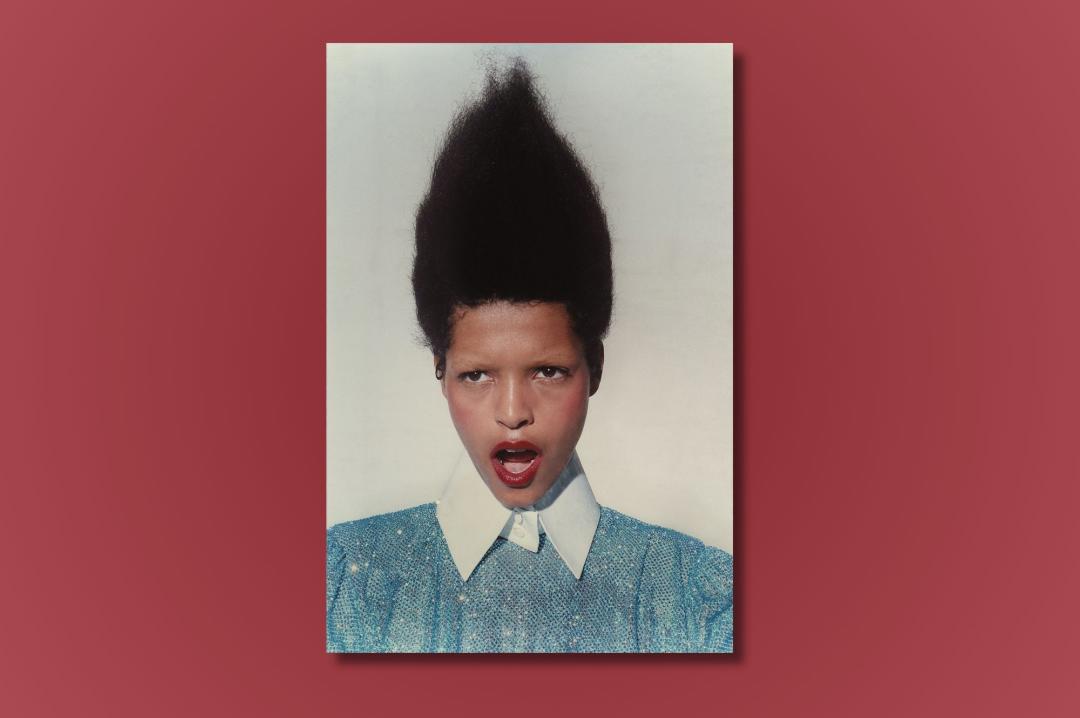

Il museo di Essen dedica un focus sul significato culturale delle pettinature e il loro continuo mutare con la società a partire da Diane Arbus fino a TikTok

Nel Gropius Bau di Berlino il pubblico è chiamato a prendere parte ad attività organizzate, a sporcarsi le mani, a fare rumore, a cucinare e mangiare, a giocare tra le installazioni dell’artista thailandese