Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Zoé Isle de Beauchaine

Leggi i suoi articoliDa dieci anni Diane Dufour e Quentin Bajac, direttori rispettivamente del Bal e del Jeu de Paume, avevano in mente questo progetto espositivo nato dalla ricerca di Giuliano Sergio sull’Arte povera, esaminata dall’inedita angolazione dell’immagine meccanica. Infatti, a un’analisi più attenta, l’immagine meccanica è onnipresente nelle produzioni del movimento, sia come semplice documento sia come strumento dell’opera.

Esplorando il fertile rapporto di questi artisti con la fotografia, il cinema e il video, la mostra «Renverser ses yeux. Autour de l’Arte povera 1960-1975: photographie, film, vidéo», in corso fino al 29 gennaio al Jeu de Paume e al Le Bal di Parigi, non solo contribuisce a rinnovare la nostra visione dell’Arte povera, ma anche ad ampliarne la definizione. Superata la consueta cronologia, così come il numero di artisti tradizionalmente affiliati al movimento, il visitatore può scoprire opere meno conosciute di questo effervescente periodo dell’arte italiana, attraverso un itinerario particolarmente denso che, come sottolinea Quentin Bajac, è stato reso possibile dalla grande disponibilità dimostrata dagli artisti e dalle proprietà interessate. La mostra, divisa tra le due istituzioni parigine, è strutturata intorno a quattro temi: corpo, esperienza, immagine, teatro.

I due piani del Le Bal sono dedicati al tema del corpo. Innanzitutto quello dell’artista, poiché gran parte dei nomi più famosi del gruppo ha preso come soggetto il proprio corpo. Come afferma Diane Dufour, il corpo è «il materiale più immediatamente disponibile e al servizio alla fusione tra arte e vita ricercata da questi artisti». L’immagine meccanica ha rappresentato uno strumento privilegiato per porre una distanza con questo corpo, sollevando così questioni di identità, autobiografia e autoritratto. Alighiero Boetti la utilizza per raggiungere la gemellarità con sé stesso, dando origine ad Alighiero, l’artista, e Boetti, l’autore. Anche Giulio Paolini si sdoppia per rappresentare sé stesso come pittore e fotografo nel suo capolavoro del 1965, «Accademia 3».

Ma gli artisti dell’Arte povera si appropriano anche del corpo dello spettatore, che utilizzano per «attualizzare le loro opere». Michelangelo Pistoletto ci invita così a iscrivere i suoi quadri specchianti nel presente, dove il nostro riflesso è controparte dell’immagine fissa stampata sulla superficie riflettente. Infine, il corpo diventa politico in «Ideologia e natura», una performance dal finale grottesco immaginata da Fabio Mauri nel 1975.

La mostra prosegue al Jeu de Paume, dove l’esperienza del tempo e dello spazio viene trascritta in immagine meccanica. Allungare le braccia per misurare un campo arato (Luca Maria Patella), contare i fagioli uno per uno in un lento rituale (Marisa Merz), cercare di generare onde quadrate lanciando un sasso nell’acqua (Gino De Dominicis). Tutte queste immagini ci riportano all’essenza dell’Arte povera: la povertà del gesto ridotto ai minimi termini, secondo Diane Dufour un approccio «quasi francescano» all’arte.

Il concetto di spazio, invece, deve essere letto anche attraverso la lente delle agitazioni sociali e politiche della fine degli anni Sessanta, in particolare attraverso gli investimenti nelle aree urbane. Gli happening pieni di fumo di Michele Zaza riecheggiano gli scioperi e le rivolte studentesche, invocando l’incontro tra arte e società; Michelangelo Pistoletto fa rotolare una palla di giornali per le strade di Torino, mentre Mario Cresci dispiega e sovrappone al selciato romano il suo superbo fregio di uno sciopero accidentalmente fotografato.

Al piano superiore, l’Arte povera si impadronisce dell’immagine meccanica, alludendo all’onnipresenza che le viene consentita dal suo potere di riproduzione. Attraverso decine di migliaia di fotografie di schermi vuoti impilate, Emilio Prini invoca la presenza ossessiva ma vana dell’immagine. L’avvento della fotografia porta a ridefinire il ruolo dell’artista in una società ormai governata dal consumo. I mezzi meccanici stravolgono l’approccio con la pittura e impongono un’ibridazione tra le tecniche. All’inizio degli anni Settanta, l’artista napoletano Carlo Alfano, una delle grandi scoperte di questa mostra, mescola la pratica pittorica e fotografica interrompendo il ritmo della pittura con inserti fotografici.

Riflettendo sulla propria tecnica, fotografi come Ugo Mulas e Mimmo Jodice, il cui lavoro era originariamente dedicato alla documentazione delle avanguardie, si sono proposti di decostruire l’immagine fotografica mettendo in discussione, nel caso del primo, le componenti del medium e, nel caso del secondo, la sua verosimiglianza. Intanto a Modena Franco Guerzoni e Luigi Ghirri aprono un dialogo sulle possibilità di un lavoro puramente fotografico.

Accolto dall’«Italia d’oro» di Luciano Fabro, nelle ultime sale del Jeu de Paume il visitatore esplora la dimensione teatrale dell’Arte povera e delle sue immagini meccaniche. Nei vari video e fotografie presenti in mostra si vede come lo studio e la galleria diventano un luogo di sperimentazione che si trasforma in un palcoscenico teatrale sul quale l’artista si esibisce per rendere protagonista il processo creativo.

Concluso il turbolento periodo della fine degli anni Sessanta, gli «anni di piombo» sono stati segnati dal terrorismo e da un certo disincanto, tradotti dagli artisti in un desiderio di evadere dal presente attraverso riferimenti più storici. Questo è particolarmente vero per una nuova generazione fortemente influenzata dall’Arte povera e dall’idea di performance, ma intesa in maniera diversa. Molti di loro, come Luigi Ontani e Salvo (Salvatore Mangione), infatti, rinunciano ad azioni effimere per creare tableaux vivant.

La brillante mostra «Renverser ses yeux» evidenzia l’immensa libertà con cui i poveristi si sono avvicinati all’immagine meccanica. Le loro opere sono state spesso prodotte in due formati, fotografico e video. Per Diane Dufour, questo uso libero dei due mezzi riflette la bellezza dell’Arte povera che, pur utilizzando tutti i tipi di materiali, non sacralizzava l’opera: si trattava essenzialmente di esprimere un’idea incarnandola. Un approccio riassunto perfettamente da Bill Viola: «Per loro il video era solo un altro mezzo, l’arte veniva prima».

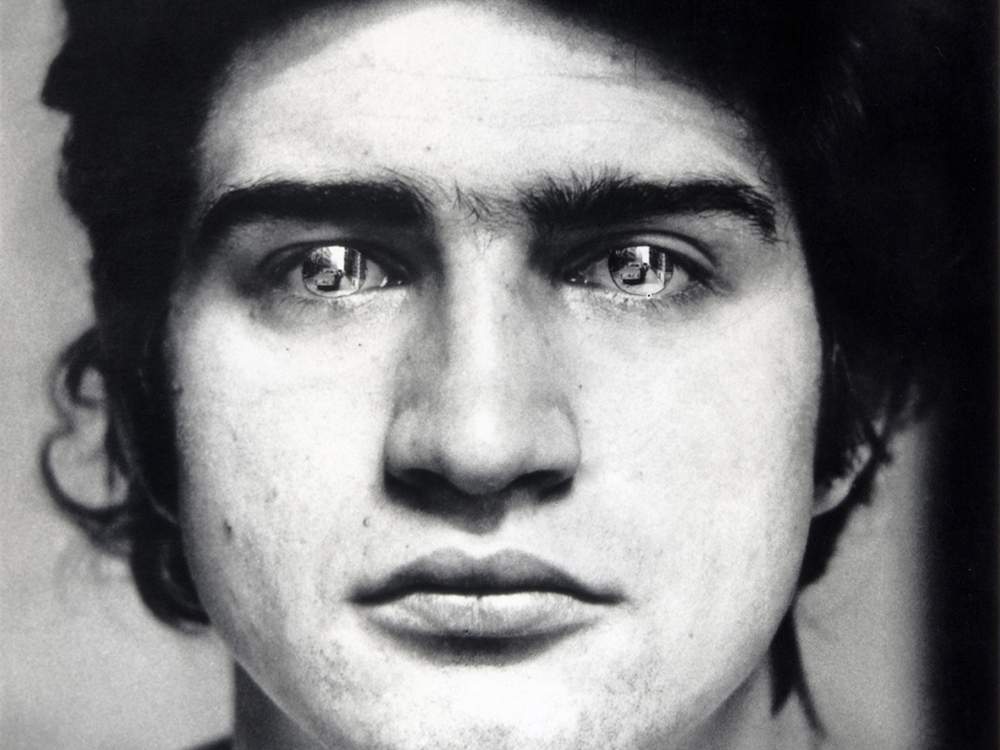

«Rovesciare i propri occhi» (1970), di Giuseppe Penone (particolare) © Archivio Penone / Adagp, Paris, 2022