Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

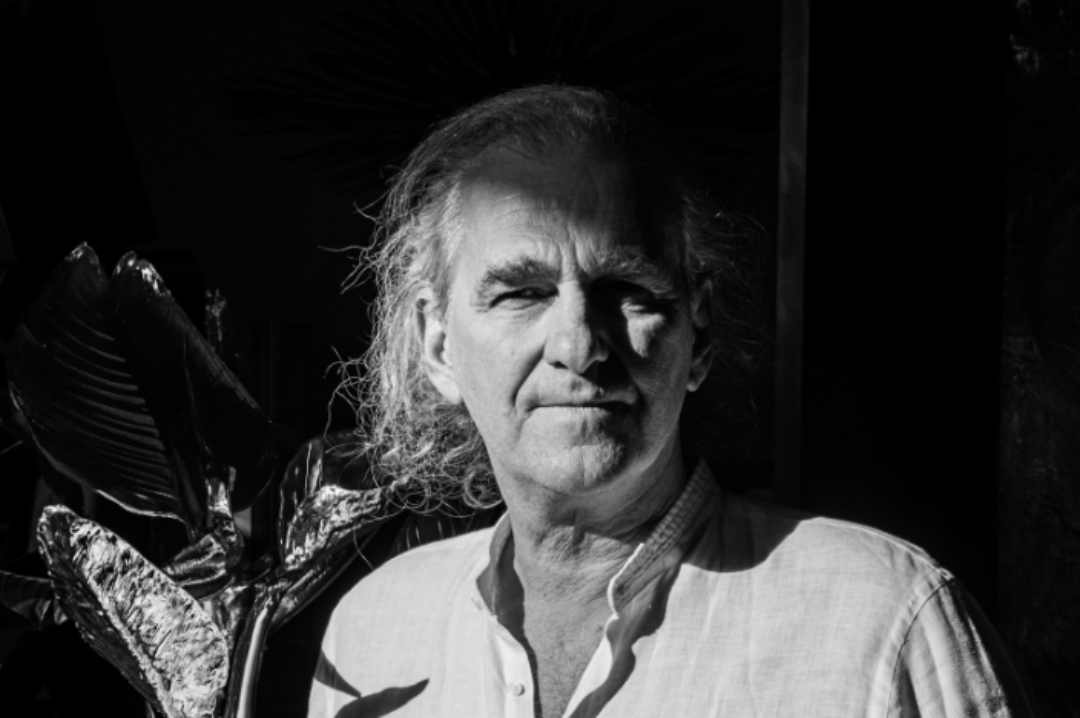

Marina Wallace

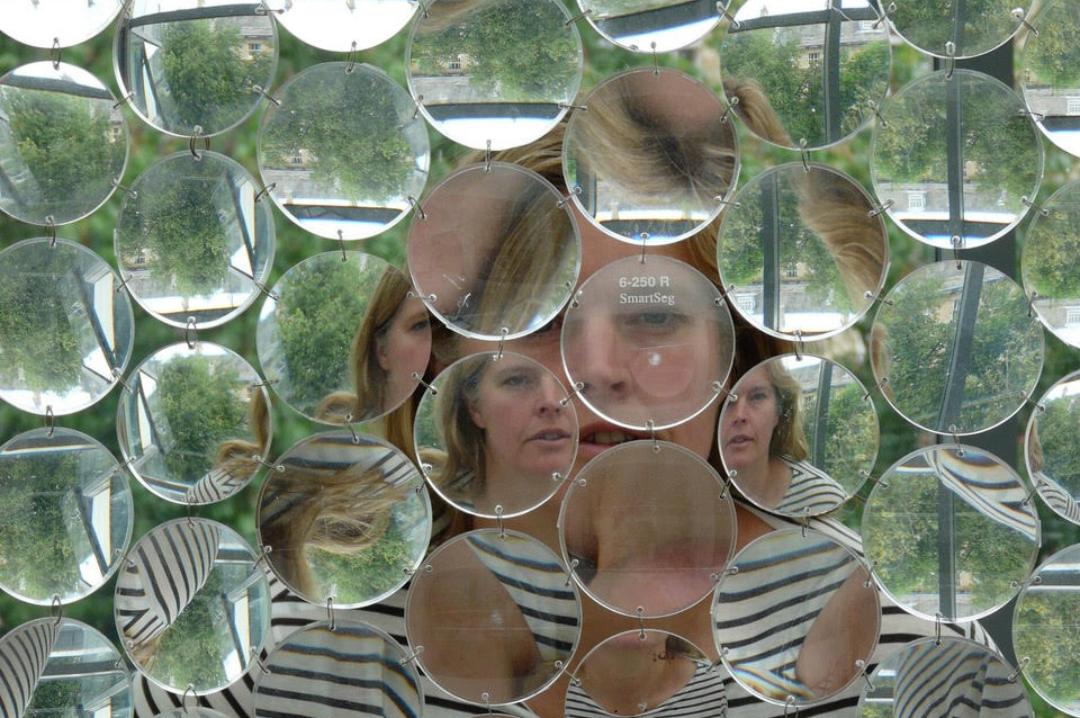

Leggi i suoi articoliIn attesa della prima edizione di ARTis, la grande festa dedicata all’arte e agli artisti, che si svolgerà a Vicenza dal 10 al 16 novembre, vi proponiamo un ciclo di interviste dedicate al tema della prima edizione: «Non c’è arte senza artista». La parola a Katharine Dowson.

ARTis intende definire l’arte prima di tutto come professione, attraverso l’artista: lei come definisce l’arte a livello professionale?

Essere un’artista professionista oggi significa ricoprire molti ruoli e mantenere un’elevata adattabilità. La creatività e la capacità di esprimere e comunicare idee rimangono essenziali, ma da sole non bastano più. Il tempo trascorso in studio, a creare, riflettere e sperimentare, deve essere bilanciato con il lavoro di costruzione della visibilità e di mantenimento di una presenza professionale al di là delle mostre.

I social media svolgono oggi un ruolo chiave nel contatto con il pubblico e nella condivisione del processo, mentre la scrittura è diventata parte integrante della pratica: dichiarazioni d’artista, proposte e candidature per residenze e mostre fanno tutti parte del lavoro. Molti progetti richiedono anche la collaborazione con altri specialisti, rendendo l’organizzazione, la comunicazione e l’efficienza competenze cruciali.

Conciliare queste esigenze professionali con la necessità di un lavoro creativo silenzioso e concentrato è una sfida continua, ma che ho imparato ad accettare come parte della vita di artista contemporanea.

A livello professionale: cosa la aiuta o la ha aiutato di più nella sua produzione artistica?

Durante il mio periodo al Royal College of Art, ho trascorso tre mesi formativi nello studio di Parigi del College, dove mi sono immersa nell’arte della soffiatura del vetro sotto la guida di artisti vetrai locali. Tornata a Londra, sono stata introdotta alla precisione e alla disciplina della soffiatura scientifica del vetro da un tecnico dell’Imperial College. Queste esperienze hanno approfondito la mia comprensione del vetro, non solo come materiale dalle proprietà fisiche uniche, ma anche come medium ricco di potenziale metaforico.

Sono stata ispirata dai disegni anatomici di Leonardo da Vinci, e ho visitato l’Hunterian Anatomical Museum di Londra, dove mi sono immersa nelle collezioni, traendo ispirazione visiva e concettuale dalle mostre. A questo è seguito un periodo di residenza presso il Museo La Specola di Firenze, che ha approfondito il mio interesse per l’intersezione tra arte e anatomia. Il lavoro che ho successivamente sviluppato è stato incluso nella mostra «Spectacular Bodies The Art and Science of the Human Body from Leonardo to Now», 2001, presso la Hayward Gallery di Londra. Queste esperienze formative hanno gettato le basi intellettuali e creative della mia pratica.

Da quel momento in poi, ho iniziato a esplorare il vetro come mezzo per trasmettere idee sulla fragilità, la transitorietà e la natura precaria dell’esistenza, spesso integrandolo con altri materiali e, in seguito, estendendo la mia pratica a installazioni immersive che coinvolgono suono e luce.

Per me, il concetto precede sempre l’artigianato, l’idea è il catalizzatore, e la realizzazione diventa una ricerca su come incarnarla al meglio. Pur apprezzando il processo manuale e impegnandomi il più possibile nella fabbricazione, la mia pratica spesso abbraccia più discipline. Collaboro con specialisti qualificati per raggiungere la profondità tecnica e concettuale che ogni opera richiede.

ARTis, Festival dell’Arte, offre la possibilità di dialogare di arte, coinvolgendo il pubblico generale e gli addetti ai lavori senza costrizioni commerciali. Quali sono i vantaggi di un esperienza del genere?

Dialogare e scambiare idee con artisti e professionisti di altre discipline mi regala un profondo senso di rinnovamento creativo. La pratica artistica spesso comporta lunghi periodi di lavoro solitario, e un incontro come ARTis offre un contrappeso vitale, facendo uscire dall’isolamento e creando spazio per la riflessione e l’autoanalisi critica. Presentare il proprio lavoro e confrontarsi con le diverse interpretazioni degli altri, siano essi artisti o provenienti da ambiti completamente diversi, può illuminare prospettive che non avremmo mai immaginato, rivelando nuove dimensioni all’interno dell’opera e innescando nuove direzioni creative.

A Leonardo Da Vinci è attribuita l’affermazione: «L’arte non è mai finita. Solo abbandonata». Cosa ne pensa?

Conservo molte idee e frammenti di lavoro che rimangono irrisolti o irrealizzati, eppure non li considero abbandonati. Questi popolano i miei taccuini come riferimenti viventi, dormienti ma non dimenticati, in attesa del momento in cui il loro potenziale può essere riattivato e pienamente sviluppato.

La mia pratica si evolve spesso attraverso una sorta di dialogo interno con opere precedenti. Ogni opera porta con sé tracce di ciò che è venuto prima, permettendo alle idee di migrare, trasformarsi e riemergere in nuove forme. A volte, riconfiguro le mie installazioni site-specific per contesti diversi, invitando i loro significati a cambiare in risposta a ogni nuovo spazio e alle sue condizioni uniche.

All’inizio di un progetto, i miei concetti tendono a essere densi e stratificati di associazioni e possibili direzioni. Attraverso un processo di graduale affinamento, distillo queste complessità, scomponendole e riducendole fino a quando non rimane solo la struttura essenziale. Quando un’opera raggiunge questo stato di chiarezza distillata, in un certo senso sembra risolta, sebbene il suo significato rimanga aperto, continuando a evolversi man mano che incontra nuovi spettatori, spazi e interpretazioni.

Il contesto dell’arte contemporanea è ben diverso da quello dell’arte del passato. Secondo lei quali sono i momenti fondamentali che hanno segnato il passaggio dal passato al contemporaneo attraverso il moderno?

La storia dell’arte viene spesso insegnata come una chiara sequenza di movimenti, eppure sono più attratta dai singoli artisti che hanno rotto con le convenzioni e ridefinito il significato dell’arte. Come scultrice, le mie influenze tendono alla tridimensionalità, formando un linguaggio personale piuttosto che un canone formalmente riconosciuto.

L’opera di Auguste Rodin mi colpisce ancora per la sua cruda potenza emotiva, radicale per il suo tempo e profondamente umana. Constantin Brancusi ha spinto la scultura verso l’astrazione, spogliando le forme della loro essenza e aprendo la strada al minimalismo moderno. «La Fontana» di Marcel Duchamp ha messo in discussione radicalmente la definizione di arte, affermando che l’intento dell’artista poteva trasformare il significato di un oggetto. Questa svolta concettuale continua a plasmare la pratica contemporanea, anche se a volte penso sia difficile superare il suo impatto. In seguito, Piero Manzoni ha approfondito questa nuova condizione dell’artista, confrontandosi con i concetti di autorialità, valore e la natura stessa dell’oggetto d’arte.

Louise Bourgeois ed Eva Hesse hanno introdotto voci femminili, a lungo attese, nella scultura, intrecciando profondità psicologica, vulnerabilità corporea e materiali non convenzionali. La loro influenza ha ampliato profondamente il modo in cui la scultura può esprimere identità ed esperienza – un cambiamento che continua a ispirarmi. Gli artisti della land art hanno poi portato la pratica all’aperto, interagendo con l’ambiente in modi che ci hanno reso nuovamente consapevoli della sua fragilità e, in seguito, delle urgenti preoccupazioni ecologiche. Artisti come James Turrell, Andy Goldsworthy e Richard Long ci invitano ad abitare i paesaggi in modo diverso, trasformando la scultura in qualcosa di immersivo, basato sul tempo e spesso inseparabile dal luogo.

Eppure torno sempre a «Les Demoiselles d’Avignon » di Picasso. Rimane una rottura decisiva, un’opera che ha sconvolto il nostro modo di guardare il mondo. La sua visione cubista frammentata mi ricorda che la percezione non è mai fissa o singolare. Ciò che vedo io e ciò che vedi tu saranno sempre diversi, ed è compito dell’artista, credo, rivelare questi modi alternativi di vedere.

Per gli altri dialoghi

ARTis

Altri articoli dell'autore

Alla vigilia della prima edizione di ARTis a Vicenza, una riflessione degli artisti sul ruolo dell’artista: costruttore di immaginari, figura professionale, motore di trasformazioni sociali e culturali

Alla vigilia della prima edizione di ARTis a Vicenza, una riflessione degli artisti sul ruolo dell’artista: costruttore di immaginari, figura professionale, motore di trasformazioni sociali e culturali

Alla vigilia della prima edizione di ARTis a Vicenza, una riflessione degli artisti sul ruolo dell’artista: costruttore di immaginari, figura professionale, motore di trasformazioni sociali e culturali

Alla vigilia della prima edizione di ARTis a Vicenza, una riflessione degli artisti sul ruolo dell’artista: costruttore di immaginari, figura professionale, motore di trasformazioni sociali e culturali