Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

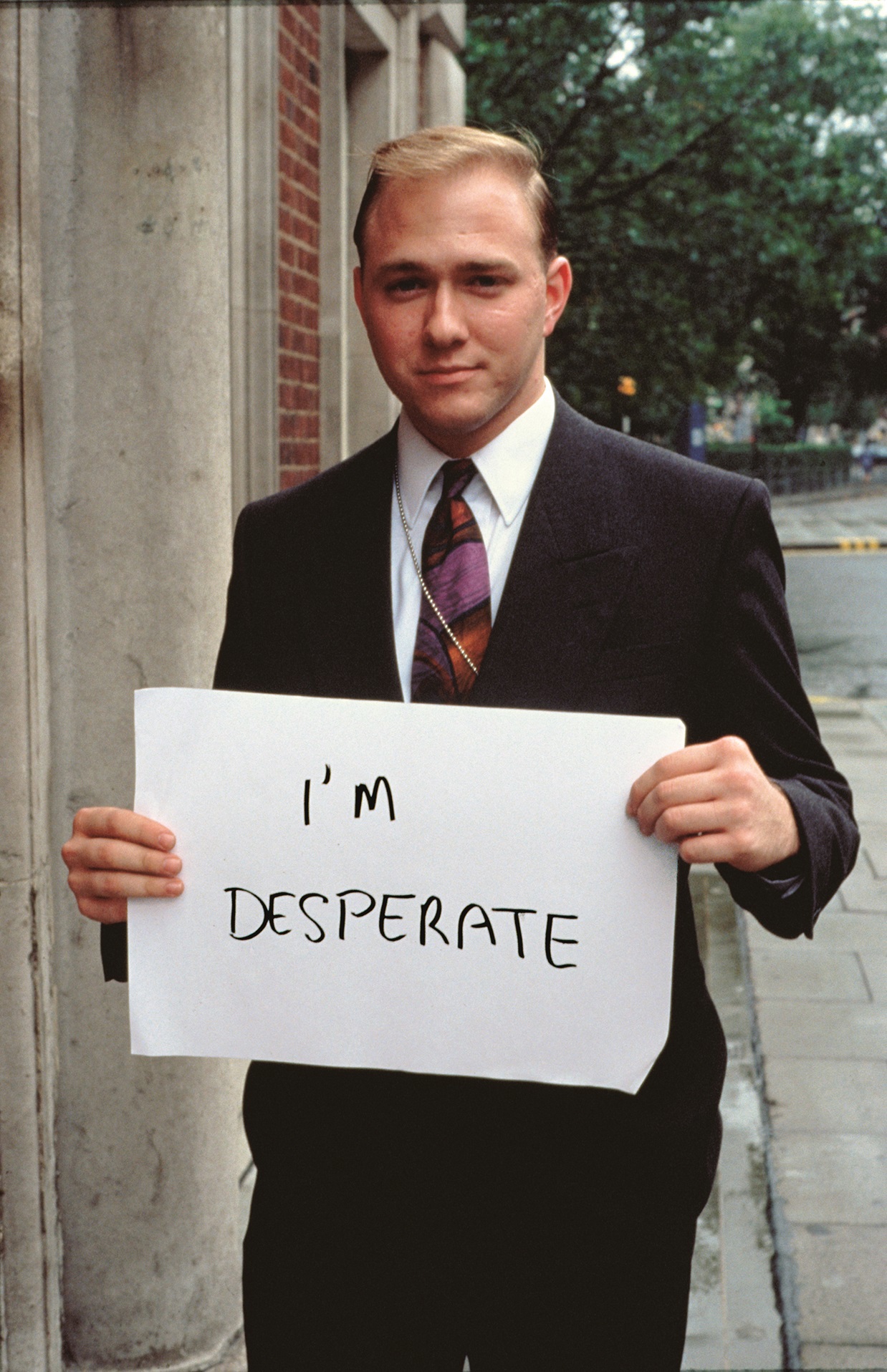

Leggi i suoi articoli«1 + 1. The relational years», al MaXXI di Roma dal 29 ottobre 2025 al primo marzo 2026, è la prima grande retrospettiva al mondo sull’arte relazionale. A curarla è il teorico del movimento affermatosi dalla metà degli anni Novanta, Nicolas Burriaud, assieme ad Eleonora Farina. Relazionale è l’arte che non pone al centro l’oggetto artistico, ma una pratica, un processo, un rapporto: quello tra artista e i fruitori, ora non più passivi ma partecipi, per l’affermazione di una creatività collettiva e di una socialità dell’evento artistico, dai risvolti etici e politici. In mostra la documentazione di 45 artisti che non hanno realizzato opere, ma attivato cooperazioni consapevoli, col fine di dar vita a un’esperienza corale, che ridisegnasse scenari di coesistenza civile all’insegna del dare-avere, e del crescere assieme. Tra di essi, Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan, Dominique Gonzalez-Foerster, Carsten Höller, Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija, Angela Bulloch, Liam Gillick, Douglas Gordon, Gabriel Orozco, Santiago Sierra, Felix Gonzalez-Torres, Gillian Wearing, Cesare Pietroiusti, Francis Alÿs, Monica Bonvicini, Premiata Ditta, Anri Sala, Maria Lai, Kutluğ Ataman, Jens Haaning, accanto ai precursori Lygia Clark, Ian Wilson, Sophie Calle, Hélio Oiticica, Franz West. Il percorso comprende anche una sezione dedicata ai video d’artista, e progetti speciali, tra cui «Pakghor & Palan», che si espleta in forma di cucina sociale e orto urbano del collettivo bengalese Britto Arts Trust, e che si attiverà settimanalmente nel periodo di apertura della mostra (info maxxi.art), o l’installazione immersiva del collettivo brasiliano OPAVIVARÁ!

L’arte relazionale è figlia delle avanguardie dadaiste della prima metà del ’900 e di quelle concettuali della seconda metà del ’900, codificate nelle forme dell’happening e degli eventi collettivi. Il libro dell’allora trentatreenne Nicolas Bourriaud Esthétique Relationnelle metteva a fuoco però un’operatività non più episodica, ma sistematica, emersa nel corso degli anni ’90 (e tutt’ora molto viva e ampiamente praticata da artisti in tutto il mondo), di un’arte come forma di relazione. Lo spazio è il luogo dove avviene l’incontro tra artista e non-artista partecipe, il tempo è quello oggettivo in cui si svolge l’operazione: è arte che vuole assomigliare alla vita. Ricorda Nicola Bourriaud, nel testo in catalogo: «Il comune denominatore tra queste nuove pratiche artistiche era il loro radicamento nella sfera inter-umana (…), percepita come l’ultima frontiera prima della completa mercificazione del mondo». E dell’arte. L’arte relazionale non si vende. E non ha neanche vere mostre. Pierre Huyghe diceva infatti che il suo lavoro «non consiste nell’esporre qualcosa a qualcuno, ma qualcuno a qualcosa». L’osservatore per lui diventa «testimone attivo». Rirkrit Tiravanija aggiungeva nelle didascalie informative delle sue mostre-happening «lots of people». Un’arte quindi di persone. Ha detto a riguardo Liam Gillick: «L’arte è come la luce nel frigo. Funziona solo quando lo apri. Senza le persone non c’è arte, ma qualcos’altro: degli oggetti nella stanza». Di qui l’1 + 1 del titolo della mostra storica al MaXXI: l’artista si definisce in quanto addizione con altri, e quindi relazione viva.

Maurizio Cattelan, «Untitled», 1999. Photo: Armin Linke, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino Donazione Associazione Artissima

Gillian Wearing, «Signs that say what you want them to say and not. Signs that say what someone else wants you to say, I’m Desperate», 1992-93. © Gillian Wearing, courtesy Maureen Paley, London, Tanya Bonakdar Gallery, New York and Regen Projects, Los Angeles