Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Germano D’Acquisto

Leggi i suoi articoliCi sono nomi che la storia della fotografia ha reso leggenda e altri che sono rimasti nell’ombra, come se dovessero brillare solo di luce riflessa. Lisette Model appartiene a entrambe le categorie: celebrata in America come una delle voci più originali della Street Photography del Novecento, in Europa è spesso citata più come «la maestra di Diane Arbus» che come autrice autonoma. L’Albertina di Vienna, dal 30 ottobre al 22 febbraio 2026, prova a rimettere ordine con una retrospettiva che, dal 1933 al 1957, ripercorre i momenti cruciali della sua carriera, dai celebri «Coney Island Bather» e «Café Metropole» fino a opere raramente esposte. Una mostra che restituisce a Model il suo giusto statuto: protagonista assoluta della fotografia del dopoguerra.

La sua traiettoria sembra quasi scritta da un romanziere mitteleuropeo. Nata a Vienna nel 1901 in una famiglia ebraica, studia pianoforte e teoria della composizione con Arnold Schönberg, il maestro dell’atonalità: da lì nasce quella propensione al rigore che ritroveremo nel suo sguardo fotografico. Trasferitasi a Parigi, abbandona la musica nel 1933 e scopre la fotografia grazie alla sorella Olga e all’amica Rogi André, moglie di André Kertész. Nel 1937, dopo un breve apprendistato con Florence Henri, decide di diventare fotografa a tempo pieno.

L’anno successivo, con il marito pittore Evsa Model, parte per New York. Qui entra in contatto con figure chiave come Alexey Brodovitch e Beaumont Newhall. Le sue immagini trovano spazio sulle pagine di «Harper’s Bazaar», «Cue» e «PM Weekly». Nel 1940 è inclusa nella mostra inaugurale del dipartimento di fotografia del MoMA, «Sixty Photographs: A Survey of Camera Aesthetics». Da allora, le esposizioni si moltiplicano: dal Photo League al New Orleans Museum of Art, fino alla National Gallery of Canada. Parallelamente, inizia a insegnare, diventando un punto di riferimento per un’intera generazione; Diane Arbus sarà la sua allieva più celebre.

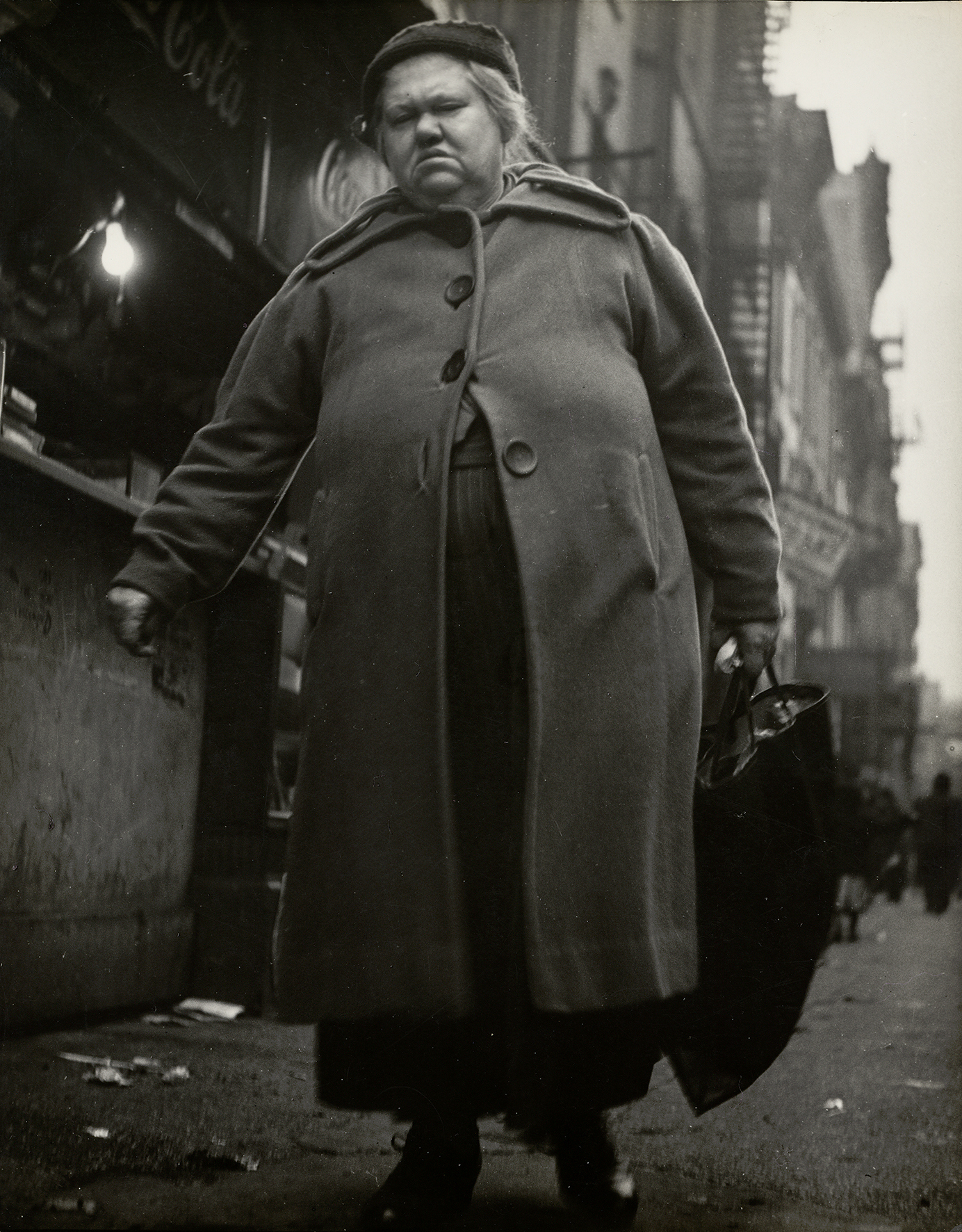

Eppure, più che nei circuiti ufficiali, è nelle strade e nei bar fumosi che il suo occhio trova materia. Le serie più note rivelano la sua ossessione per le peculiarità della gente comune, colta in momenti di pura quotidianità. È qui che Lisette Model ridefinisce la fotografia documentaria: niente cronachismo né sociologia spicciola, ma osservazione diretta, capace di mostrare come la modernità si depositi sui corpi e sui gesti delle persone.

Model «osa vedere» dove altri distolgono lo sguardo: corpi flaccidi, gesti scomposti, sorrisi troppo larghi, occhi persi in un bicchiere. La società americana del dopoguerra, lanciata verso un futuro patinato, viene smascherata nei suoi tic e nelle sue crepe. Le sue inquadrature ravvicinate, il flash sparato in faccia, i contrasti che accentuano rughe e difetti concorrono a una rappresentazione grottesca e insieme tenera dell’umanità. «È facile immaginare quanto sia noioso dipingere un bel corpo. Ma un corpo brutto è molto affascinante». Nessuna «illusione» di documentare: la fotografia è sempre artificio, un modo di creare realtà e non di registrarla. «Io voglio fotografare l’autoritratto dell’America…», scriveva nel 1965, come se l’obiettivo scalfisse la superficie lucida del mito per restituire l’immagine nascosta.

In Europa il suo nome resta confinato al ruolo di insegnante; la mostra viennese ribalta questa gerarchia, mettendo al centro la fotografa e non la pedagoga. Di grande valore è il recupero del dattiloscritto originale della monografia del 1979, presentato per la prima volta al pubblico: un documento che restituisce non solo le immagini, ma il pensiero che le ha generate. Non c’è solo l’occhio pronto a cogliere il ridicolo o l’imprevisto: c’è un’idea di fotografia come linguaggio asciutto, privo di retorica, lontano dall’utopia del «momento decisivo».

Eppure, dietro tanta spietatezza, non c’è cinismo. Gli «altri» di Model (i goffi ballerini del Café Metropole, le corpulente signore in costume, gli anonimi del Lower East Side) non sono ridicolizzati, ma elevati a protagonisti di una commedia umana. L’ironia, mai crudele, si mescola a complicità affettuosa. È forse questa la ragione per cui la sua lezione è stata tanto fertile: insegnare a guardare senza giudicare, a cogliere la teatralità del quotidiano, a fare della fotografia un atto di partecipazione più che di denuncia.

Visitare oggi la retrospettiva dell’Albertina significa compiere un esercizio di disincanto. Riscoprire una fotografa che, pur non essendo prolifica, ha inciso profondamente sul corso della fotografia americana, aprendo la strada alla corrente consacrata con New Documents al MoMA nel 1967. Significa anche misurarsi con la modernità del suo sguardo: un’ironia che non invecchia, una crudezza che non è mai crudeltà, un’attenzione per gli scarti e le imperfezioni che restituisce la vera sostanza di un’epoca.

Lisette Model, in fondo, ci consegna un paradosso: il suo occhio, apparentemente spietato, è in realtà colmo di curiosità e tenerezza. Dietro ogni smorfia e ogni eccesso c’è la volontà di difendere l’umanità nascosta dietro la maschera. È questo, forse, il segreto che la mostra viennese, con la sua capacità di tenere insieme opere iconiche e riscoperte inaspettate, ci invita a riscoprire: la fotografia, prima di essere documento, è sempre un incontro.

Lisette Model, «Oper San Francisco», 1949, Vienna, Albertina. © 2024, Estate of Lisette Model. Courtesy Lebon Paris Keitel, foto 2006

Lisette Model, «Lower East Side New York City», 1940-47, Vienna, Albertina. © 2024, Estate of Lisette Model. Courtesy Lebon Paris Keitel, foto 2006