Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Micaela Deiana

Leggi i suoi articoliA ogni edizione della Biennale ritorna l’annoso dibattito sulla presunta inattualità dei Padiglioni nazionali. Lo stesso tema scelto quest’anno dal curatore Adriano Pedrosa non fa che sottolineare la permeabilità dei confini quando si parla di arte e, soprattutto, quando si parla di persone. Siamo tutti nati per muoverci e spostarci, portando con noi nuovi sguardi da condividere e incorporando nuovi stimoli.

Proprio questo movimento continuo è, in realtà, la ragione per cui il Padiglione nazionale continua a essere un dispositivo interessante. Questo perché, proprio in virtù del suo essere emanazione di un potere nazionale, ci offre la possibilità di osservare e parlare di geopolitica in termini fattuali prima che filosofici. Vale per i Padiglioni che scelgono di restare chiusi, come la Russia, per due edizioni di seguito, per le ragioni che conosciamo, e la Nuova Zelanda, che rinuncia a questa partecipazione per questioni di budget e ci rimanda al 2026; per quelli che si dichiarano chiusi, come Israele, pur non essendolo totalmente; per quelli che rinunciano alla partecipazione dopo l’annuncio, come il Marocco, per disaccordi sui progetti.

Moufouli Bello e, a destra, Ishola Akpo (Benin). Foto: Andrea Avezzù. Cortesia di La Biennale di Venezia

L’orgoglio matriarcale del Benin

Vale per quelli che sono presenti quest’anno con la prima partecipazione in assoluto, come la Repubblica del Benin, che mette in scena il disegno pubblico di un’identità da costruire a partire dal proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale. Non è un accadimento isolato, quanto un atto di un disegno più grande. Nel 2021 la Francia ha attivato la restituzione di 26 manufatti trafugati alla fine dell’Ottocento dall’allora capitale del regno Dahomey, Abomey (corrispondente all’attuale sud del Paese) e conservati nel Musée du quai Branly-Jacques Chirac di Parigi. Gli stessi sono stati poco dopo esposti in patria in una mostra che li accostava agli artisti del contemporaneo, «Benin in Art Yesterday and Today».

Alla fine del 2022 il Governo del Benin ha espresso la volontà di partecipare alla Biennale, invitando il curatore Azu Nwagbogu a ragionare intorno a quattro temi cardine dell’identità, ma anche dei cliché con cui il Benin è comunemente letto: le comunità femminili Agojie, la tratta degli schiavi, la filosofia Gelede e la religione Vodoo. In questo senso un Padiglione nazionale diventa manifestazione di un chiaro processo di empowerment in corso, di rivendicata volontà di autorappresentazione e dialogo internazionale, sostenuto da un forte investimento economico che sceglie di fare della cultura un settore strategico per le politiche del Paese. Nella Biennale la mostra «Tutto ciò che è prezioso è fragile» presenta il lavoro di quattro artisti, Chloé Quenum, Moufouli Bello, Ishola Akpo e Romuald Hazoumè. Costante è il riferimento allo sfruttamento selvaggio delle risorse che ha segnato il Benin. Lo richiamano tanto la cappella rituale formata da bidoni per il petrolio di Hazoumè, quanto i lavori in vetro di Quenum, con una riproduzione di oggetti che fluttuano davanti alla tipica finestra da casa coloniale, che non è poi cosi dissimile dalla vicina finestra delle Corderie dell’Arsenale, le stesse corderie in cui venivano costruire le navi su cui viaggiava il traffico schiavista. A questo si affianca la volontà di riscatto matriarcale, con la narrazione di sé nei ritratti femminili in batiq di Bello e i grandi ritratti comunitari di Akpo. La rivendicazione politica a quattro voci trova radici nella celebrazione del culto Gelede, un complesso sistema rituale che si compone di cicli teatrali e coreutici per celebrare il potere spirituale delle donne e delle antenate, le madri. Parte quindi dalla celebrazione della maternità in senso lato per aprire a una riflessione sull’ecologia, l’economia, la difesa della memoria e della biodiversità.

Mark Salvatus (Filippine). Foto: Andrea Avezzù. Cortesia di La Biennale di Venezia

L’etnoecologia delle Filippine

Continuando il nostro percorso nell’Arsenale, appare chiaro come questi siano temi battuti da molti Padiglioni del Sud globale, che, davanti alle incertezze geopolitiche, davanti alle tensioni irrisolte della colonizzazione e dello sfruttamento, cercano una ricentratura, concettuale ed espressiva, nella natura e nei luoghi che storicamente hanno ospitato la vita delle comunità. Un ritorno alle radici che spesso guarda al sacro.

Come in «Aspettando dietro il sipario di quest’epoca» («Sa kabila ng tabing lamang sa panahong ito») di Mark Salvatus. Il Padiglione delle Filippine ci accompagna sul Monte Banahaw, una montagna mistica nonché vulcano attivo, circondata da foreste, situata al confine tra Laguna e Quezon, città natale dell’artista. Il film mostra un gruppo di musicisti impegnati nell’attraversamento di questo paesaggio e, nel tragitto, la musica è segnata dal contrappunto dei suoni intimidatori della natura. La violenza della natura scuote così lo spazio della mostra e rafforza la citazione contenuta nel titolo, presa in prestito dalle parole del gruppo religioso che guidò la resistenza contro la Chiesa durante l’occupazione spagnola. La gioiosa musica suonata dagli strumenti tradizionali e la natura stessa combattono la rivoluzione coloniale, opponendo l’etnoecologia a una presunta modernità eterodiretta.

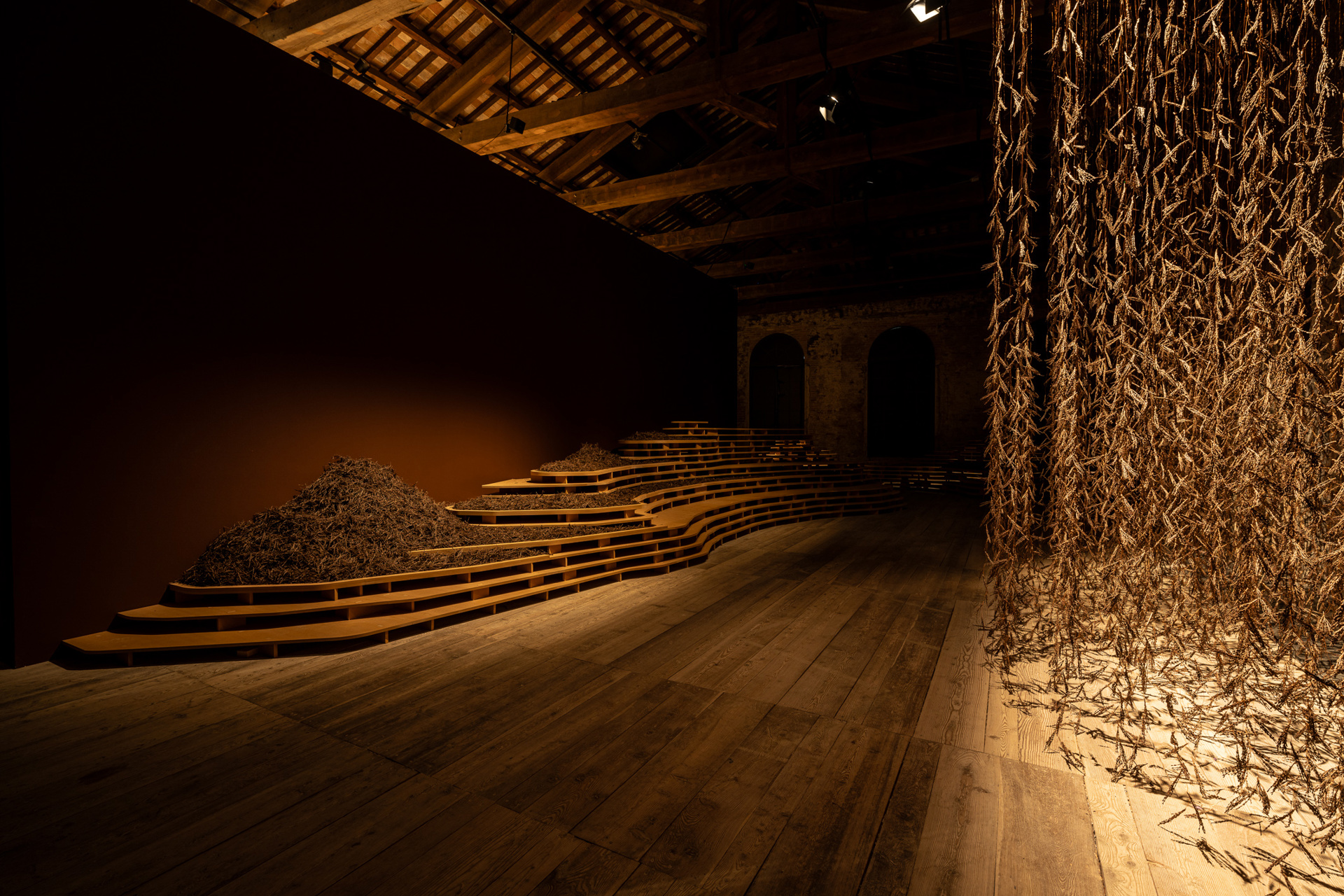

Un coro di pioggia e braccianti

Il tema della perdita e della riparazione del rapporto con la propria terra è al centro di «Quiet Ground» il progetto presentato dal collettivo Madeyoulook (Molemo Moiloa e Nare Mokgotho) per il Sudafrica. Il tema politico della strumentalizzazione delle risorse naturali come strategia di controllo delle popolazioni indigene viene qui sublimato attraverso l’atto poetico della ricucitura della cura comunitaria e il culto dell’acqua. Un’installazione sonora a otto canali («Dinakana») fa sgorgare un coro di pioggia e acqua, intrecciato ai frammenti di interviste a coltivatori e braccianti sul raccolto e sulle tecniche di divinazione attraverso l’acqua stessa.

La colonizzazione che muta il volto delle foreste è al centro di «Seeing Forest», il progetto di Robert Zhao Renhui per il Padiglione del Singapore. L’artista assembla video e sculture per indagare il ruolo delle foreste secondarie, ovvero le aree boschive ricresciute dopo l’intervento dell’uomo, come filtro fra ambienti antropizzati e natura. Qui, nel carattere ibrido del contaminato, si possono leggere le storie di migrazioni, di insediamento, di più o meno riuscita convivenza fra le specie. Di queste aree, suggerisce l’artista, dobbiamo prenderci cura per costruire nuovi rapporti sostenibili fra viventi.

In altri casi, in quell’Europa non immune dal peso del colonialismo interno, il racconto dell’esproprio e delle tensioni di potere si fa solenne e grottesco. Il Padiglione dell’Irlanda, con «Romantic Ireland» in un intervento video che poggia sull’installazione in terra cruda che richiama il setting filmico, sfrutta la potenza comunicativa del mezzo operistico a cinque voci (non inusuale nelle ricerche degli ultimi anni; in questa biennale è la via che ha scelto anche il Padiglione dei Paesi Nordici). Eimear Walshe ne firma la regia e il libretto (mentre la colonna sonora è di Amanda Feery), e ci porta alle contestazioni fondiarie di fine Ottocento per porle in relazione con la crisi abitativa attuale. Simbolo della lotta di classe e del conflitto intergenerazionale è l’atto dello sfratto, che l’artista mette in scena con un gioco fra dramma e romance, mescolando con gusto toni differenti.

Madeyoulook - Molemo Moiloa e Nare Mokgotho (Sudafrica). Foto: Andrea Avezzù. Cortesia di La Biennale di Venezia

Robert Zhao Renhui (Singapore). Foto: Andrea Avezzù. Cortesia di La Biennale di Venezia

Eimear Walshe (Irlanda). Foto: Andrea Avezzù. Cortesia di La Biennale di Venezia

L’uomo scatta e segna, la natura e la storia creano

Totalmente su un altro registro, la strada scelta dal Padiglione maltese e da quello del Perù. Pur con vie ed esiti totalmente differenti, i due progetti sono accomunati dalla riflessione sull’attualità dei medium tradizionali quali disegno e fotografia, ed entrano così in un dialogo inaspettato.

L’ambiente «Huellas Cósmicas», per il Perù, ci presenta la ricerca decennale di Roberto Huarcaya sulla fotografia puramente analogica come mezzo di indagine del paesaggio, dove le immagini sono impresse grazie all’aiuto della luce, della polvere, dell’acqua, di piante e insetti. L’apertura all’incertezza sulla formalizzazione estetica in divenire con cui gioca la tecnica stenopeica non è solo una scelta stilistica ma la serena ammissione di fragilità umana rispetto al mondo e alla natura.

Per Malta, Matthew Attard porta avanti un forte interesse per le potenzialità del disegno, nei suoi aspetti performativi, analogici e tecnologici. L’artista crea un palinsesto che racconta la relazione con il mare, sovrapponendo graffiti navali ed ex voto incisi sulle facciate di alcune chiese di Malta, i racconti di fede legati alle esplorazioni e alla salvezza offerta dal rifugio delle chiese stesse come luoghi politici, all’intervento grafico digitale ottenuto grazie al movimento oculare dell’eye-tracker. Lo strumento scientifico-digitale è così un’estensione del corpo attraverso la cattura e l’elaborazione dei data. «I Will Follow The Ship» è il titolo del progetto curato da Elyse Tonna e Sara Dolfi Agostini, e, nell’intrecciare storia e contemporaneità, ci ricorda che ogni esplorazione è animata della speranza per quello che ci attende.

È questo un tema che vale ancora di più quando si posiziona al centro del mare nostrum e in qualche modo suona come un auspicio: che le linee traccino nuovi incontri fra tutte le sponde, da tutte le sponde. Liberi come i data. Uniti, senza essere mai stranieri.

Roberto Huarcaya (Perù). Foto: Andrea Avezzù. Cortesia di La Biennale di Venezia

Matthew Attard (Malta). Foto: Andrea Avezzù. Cortesia di La Biennale di Venezia