Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Veronica Prestini

Leggi i suoi articoliLa Persia Barocca evocata da Gianroberto Scarcia nel 1983 per ridefinire ciò che gli studiosi di letteratura persiana chiamavano «stile indiano», uno stile prossimo a quello del celebre poeta seicentesco spagnolo Luis de Góngora, e a quello coevo del maggior rappresentante della poesia barocca italiana, Giovan Battista Marino, sono l’espressione di contatti e rimandi intellettuali e culturali che hanno costellato nei secoli due mondi solo apparentemente distanti tra loro, quello indopersiano e l’Italia. Al Barocco è ispirato il recente saggio di Stefano Pellò Microcosmografie. Mīrzā Bīdil e la natura nel Seicento indo-persiano (2024) in cui le connessioni poetiche, dai versi dello scrittore persiano Sa’eb di Tabriz a quelli del poeta indiano Bidel di Delhi, s’intrecciano in un dialogo complesso che non è solo esoticheggiante, come dimostrano gli interessi condivisi da Tommaso Campanella e il mondo safavide e che Pellò rivela con acutezza. Al legame che agli occhi degli occidentali univa Persia safavide, mondo ottomano e India Moghul, suggerito nella mostra «Barocco Globale» alle Scuderie del Quirinale (a cura di Francesca Cappelletti e Francesco Freddolini), si aggiunse l’intensa attività della propaganda cattolica in Asia. Un’attività con indubbi risvolti artistici e una portata intellettuale profonda. Eventi che ispirarono connessioni, contatti e legami che vanno al di là della semplice curiosità finendo con l’incidere sulla dimensione estetica e sulla percezione intellettuale di un vero e proprio universo. Oltre alla Persia anche nell’oriente ottomano letterati e artisti producevano opere di indubbia connessione con l’occidente barocco: tale è il caso della fontana del sultano Ahmed III che si erge di fronte a Santa Sofia, oppure della moschea con pianta ovale Nuruosmaniye, ritenuta il più bell’esempio di architettura barocca ottomana. Il poeta turco Nedim (1681-1730), tradotto in Italia da Giampiero Bellingeri, dava una perfetta idea del "Periodo del Tulipano" (1703-36), sintesi di un contatto non solo culturale, ma anche economico tra l’Asia e l’Europa fra Sei e Settecento.

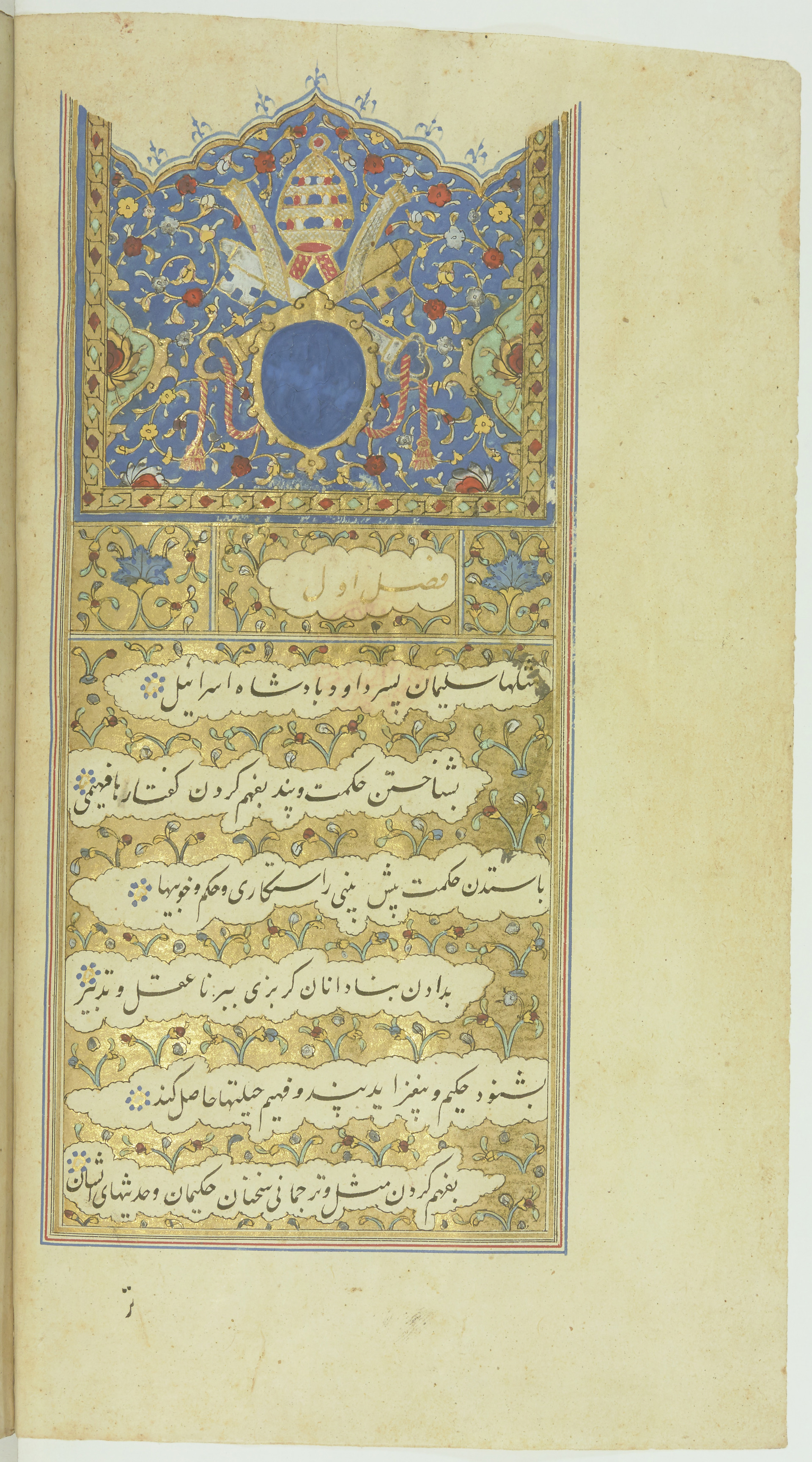

«Salmi» di Davide in persiano. Manoscritto realizzato ad Agra (India) nel 1604 sotto la cura di Giovan Battista Vecchietti con il frontespizio raffigurante l’emblema papale di Clemente VIII (1592-1605). Parigi, Bibliothèque nationale de France, Ms. Supplement Persan 2, f. 1v.

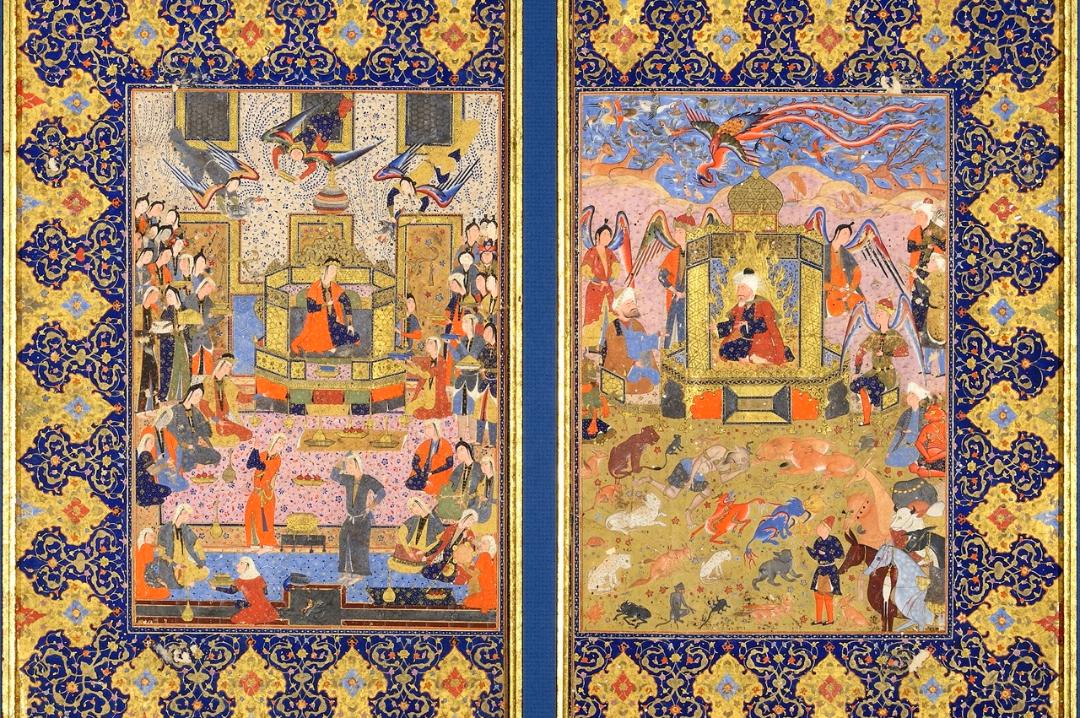

Frontespizio di manoscritto del «Masnavi», opera in lingua persiana del poeta Jalal al-Din Rumi. Persia, Khorasan Safavide (tardo XVI secolo). © Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica

Vale la pena ricordare che l’attenta ricerca di manoscritti orientali per la Stamperia Orientale Medicea da parte dei fratelli Vecchietti, in Iran alla fine del XVI secolo, fu alla base di molti studi orientalistici. I Vecchietti, erano anche interessati allo studio della Bibbia nel mondo persiano. A loro si deve una serie di edizioni dei salmi di Davide fatte in un atelier di Ormuz dove operavano rabbini persiani insieme a studiosi italiani e ad alcuni scribi della regione di Lar in Iran. Solo due di questi manoscritti sopravvivono: uno della Biblioteca Nazionale di Napoli (datato 25 marzo 1606, Ms. III.G.34) e l’altro alla Bibliothèque nationale de France (datato 1604, Supplément Persan 2). I codici riportano sul frontespizio miniato in stile safavide lo stemma del papa Clemente VIII. All’inizio del Seicento, gli stessi Vecchietti ebbero in India un incontro con lo Shah Moghul Akbar, interessato a conoscere i loro studi sulle traduzioni della Bibbia in persiano. Lo straordinario lavoro di Angelo Michele Piemontese sui Vecchietti dimostra non solo l’importanza di queste antiche indagini storico-religiose e linguistiche, ma anche il rilievo che le ricerche hanno impresso negli studi sul mondo giudaico del XV e XVI secolo. Ai Vecchietti si deve inoltre l’aver portato a Roma nel 1589 una lettera indirizzata da un sovrano persiano al Papa, a compimento di una missione diplomatica che diede il via all’intenso scambio di relazioni con lo Shah Abbas I di Persia. È proprio grazie agli studi di Piemontese se oggi abbiamo un quadro quanto mai vasto e rigoroso del plurisecolare scambio tra l’Italia e la Persia. Opere come il Catalogo dei manoscritti persiani conservati nelle biblioteche d’Italia (1989), La Persia Istoriata in Roma (2014), Persica Vaticana (2017), o ancora La Persia in letteratura d’Italia (2023) consentono di ricostruire nel dettaglio contatti e confronti avvenuti fra le due aree. Piemontese dedicò un saggio (2005) alla visita degli ambasciatori persiani che giunsero a Roma, per vie diverse, nel 1609: l’ambasciatore ’Ali-Qoli Beg e Robert Sherley, il nobile inglese incaricato dal re di Persia di mantenere le relazioni con principi e sovrani europei. In mostra se ne possono ammirare gli imponenti ritratti, il primo di Lavinia Fontana e il secondo di Antoon van Dyck, testimonianza dei solidi rapporti che legavano la corte pontificia all’impero safavide. Entrambi vennero accolti con onore da papa Paolo V Borghese che celebrò con enfasi le ambascerie di cui sopravvivono a Roma varie rappresentazioni: nelle Stanze Vaticane (1610-11), in Santa Maria Maggiore (1614-15) e nella Sala dei corazzieri del Quirinale (1616-17), la sala di ricevimento delle delegazioni estere, che illustra l’attività diplomatica di Paolo V Borghese per opera dei pittori Giovanni Lanfranco, Carlo Saraceni e Agostino Tassi e che è visitabile in concomitanza con la mostra romana.

È un’occasione preziosa poter vedere nelle sale delle Scuderie il ritratto realizzato da Lavinia Fontana dell’ambasciatore persiano ‘Ali Qoli Beg, dato per perduto e oggi ritrovato nella collezione Pinci di Parigi. A quel dipinto i curatori hanno voluto associare anche la figura di un’altra persiana, la Sitti Ma‘ani Gioreida, la moglie di Pietro Della Valle che poi fu sepolta in Santa Maria in Aracoeli a Roma (1627). E la raccolta di questo insieme di opere, espressione di un nuovo modo di vedere il Barocco, convince il visitatore dell’ampiezza di un fenomeno che non solo investì l’arte italiana del tempo, ma fu anche motivo di ispirazione per una nuova percezione intellettuale del mondo.

Ritratto immaginario del Sultano Timuride Husayn Bayqara. Bokhara (1580 ca). © Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica e Asiatica

Scena con angeli intorno al trono, dettaglio dal manoscritto dello «Shahnamah»

Altri articoli dell'autore

Con una mostra e un convegno l’istituto partenopeo presenta una recente, straordinaria, donazione: la più grande collezione al mondo di coppe magiche di produzione islamica raccolta da Armando Tagliacozzo