Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessio Vannetti

Leggi i suoi articoliIn un presente saturo di contenuti e talvolta povero di senso, quattro progetti espositivi allestiscono un controcanto disciplinato e necessario: luoghi in cui la moda si spoglia della sovrastruttura per tornare a essere documento, domanda, linguaggio, rappresentazione. A Firenze, Milano, Prato e Parigi, quattro esposizioni diversissime per tono e per ambizione si interrogano su che cosa significhi oggi curare una mostra di moda, su quale debba essere il ruolo del curatore e su quanto il corpo, reale, immaginato o architettonico, continui a essere la vera misura di tutte le cose.

Nella Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti a Firenze, luogo ministeriale nel senso più pieno del termine, si respira la precisione della cronaca storica. «Moda in Luce. 1925-1955», curata da Fabiana Giacomotti, penna de «Il Foglio» e nome di rilievo nella critica di moda nostrana, è una mostra che ambisce a fare ordine, a istruire, a restaurare la genealogia del Made in Italy come progetto industriale. Promossa dal Ministero della Cultura e sviluppata attorno all’eccezionale patrimonio dell’Archivio Luce, l’esposizione offre una panoramica storica attraverso materiali tessili: cinegiornali, fotografie d’epoca, abiti e accessori illustrano come la moda italiana, e in particolare la sua industria, sia il risultato di un processo graduale fondato su artigianalità, precisione e capacità comunicativa. Tra i pezzi di particolare rilievo, si segnala una creazione della sartoria torinese Sorelle Gambino, attiva nel centro cittadino all’inizio del ’900. È l’inizio di una serie di sviluppi culminati nella nascita di un polo produttivo dedicato al prêt-à-porter a Torino e dintorni, polo ancora attivo oggi e che vanta, tra gli altri, sedi produttive di maison quali Giorgio Armani e Valentino. Un Made in Italy ante litteram, che precede persino la famosa Sala Bianca del 1952. Giacomotti, giornalista, docente e osservatrice metodica, non cerca lo stupore, ma la consapevolezza. L’eleganza, qui, è una questione di metodo e disciplina. L’autrice infatti non nasconde, anzi lo dichiara apertamente, che il suo è un progetto di didattica e in tal senso un progetto che fa pieno centro sulle ambizioni educative della Galleria del Costume e del Ministero della Cultura.

Un’«azione» durante «The Body is a Playground» nella Fortezza da Basso a Firenze

Tutt’altra grammatica si è respirata lo scorso giugno a pochi chilometri di distanza, negli spazi più elastici e nervosi della moda contemporanea della Fortezza da Basso. «The Body is a Playground», progetto ideato da Angelo Flaccavento, anch’egli noto critico di moda, in collaborazione con Luca D’Alena e sostenuto da Consinee, è stato presentato a Pitti Uomo come un’installazione che assume la forma di una gestualità interrogativa nel panorama attuale. Non una mostra, ma un’azione: corpi che si vestono e si svestono in pubblico, maglie modulari che diventano partitura, immagini che parlano più dei testi. Il titolo è dichiarazione d’intenti: il corpo non è più solo misura per l’abito, ma campo di gioco, zona di tensione e di piacere. Flaccavento, giornalista e disegnatore con vocazione da narratore, non è mai interessato alla celebrazione, ma alla domanda. La sua curatela è un punto di vista, non un catalogo. I luoghi che sceglie sono modaioli nel senso più puro: palcoscenici, non pedane; laboratori, non archivi. C’è ironia, ma c’è anche una forma di impegno quasi ascetico nel restituire al gesto del vestire, e dello svestire, la sua carica simbolica.

A Prato, infine, nella maestosa e iperconcreta ex Fabbrica Campolmi, sede del Museo del Tessuto, la moda si farà statua a partire dal prossimo 25 ottobre. La mostra «Alaïa e Balenciaga. Scultori di forma», curata da Olivier Saillard per la Fondation Azzedine Alaïa, è una delle rare occasioni in cui il termine «couture» torna a significare ciò che davvero è: architettura e poesia. Saillard, storico e curatore di razza, già direttore del Palais Galliera, conosce il potere silenzioso degli abiti e sa come farli parlare senza sovraccaricarli di narrazione. In questa mostra, costruita attorno a 50 abiti delle due maison e accompagnata da video, documenti e preziose sincronie visive, si assiste a un dialogo tra titani, tra due mani che hanno saputo disegnare il corpo femminile come se fosse un’opera di marmo e respiro. Nata da una promessa fatta da Carla Sozzani a Hubert de Givenchy, far dialogare i due couturier attraverso la loro creatività, la mostra si cala nell’oggi trascendendo la nostalgia in quadri futuribili e decisamente non futuristi. Non c’è cronaca, non c’è attualità, non c’è branding. C’è solo forma. E forma, in questo caso, è sostanza.

da sinistra, abito da sera lungo in taffetà nero, corpino drappeggiato, ripreso sul fianco e annodato sul dietro di Azzedine Alaïa dalla collezione Couture autunno-inverno 2003 e abito corto da cocktail in taffetà nero, gonna a palloncino, colletto piatto con risvolti, maniche corte, abbottonato sul dietro di Cristóbal Balenciaga dalla collezione Haute Couture autunno-inverno 1954. Photo: Dr. Julien Vidal

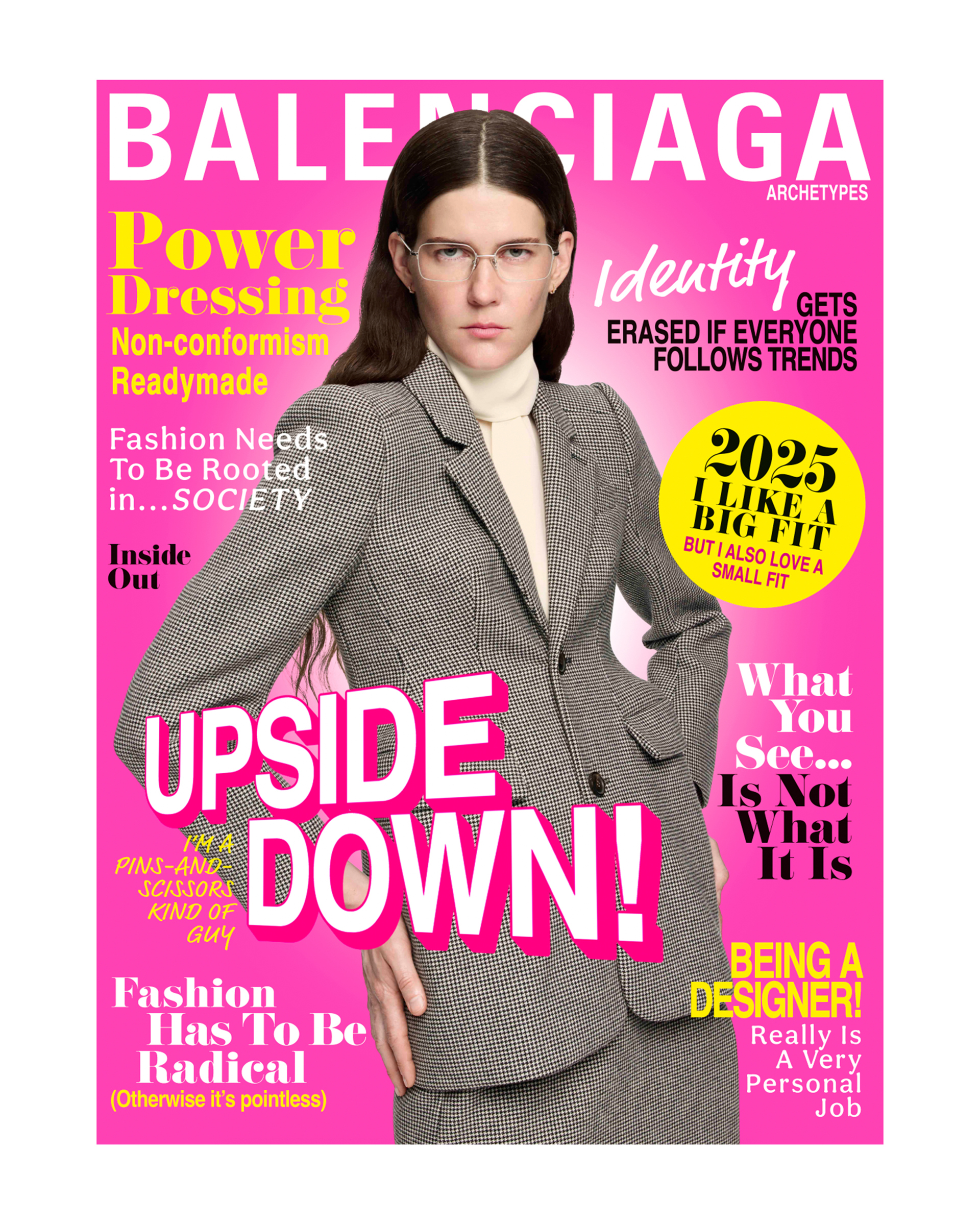

Un dettaglio non secondario, quasi ironico: mentre Demna, già a capo della creatività della maison Balenciaga sino allo scorso luglio e oggi nuovo direttore creativo del marchio fiorentino Gucci, ha presentato a Parigi la sua personale visione di Balenciaga attraverso una mostra che è stata più feticcio che percorso, sarà proprio in Toscana, terra di memorie e gesti radicali, che l’eredità del couturier spagnolo verrà riletta con la giusta distanza e il giusto rigore. In fondo, Cristóbal Balenciaga scelse di abbandonare la scena con un atto definitivo e quasi teatrale: il primo giugno 1968 chiuse la sua maison, dichiarando finita un’idea di moda che considerava inseparabile dall’urgenza creativa e dalla perfezione sartoriale. Non volle mai scendere a compromessi con quel nuovo linguaggio del vestire che stava emergendo, più rapido, democratico, industriale. Già nel 1956, in una mattina al Café de Flore, Gaby Aghion, fondatrice di Chloé, aveva presentato la sua prima collezione di abiti raffinati ma prodotti in serie: il prêt-à-porter. Due date, due gesti speculari: l’ascesa di una modernità che si affermava e il tramonto di un’epoca stanca che non voleva abbracciare processi trasformativi. In sintesi, il compimento di uno dei tanti cicli della moda.

Mostre, geografie, intenzioni, sintesi. Fabiana Giacomotti insegna. Angelo Flaccavento interpreta. Olivier Saillard scolpisce. Demna riassume. Tutti raccontano la moda come spazio di costruzione culturale, ma ognuno lo fa con una lingua propria. E oggi, mentre l’immagine è ovunque e il pensiero sempre più altrove, non è forse proprio questa differenza di linguaggio a restituire complessità e bellezza al racconto del corpo vestito? In fondo, se non si è eremiti, il territorio di espressione e il racconto a cui tutti siamo maggiormente esposti è proprio il corpo vestito. Non a caso territorio di opinioni e, troppo spesso, conflitti inutili.

La cover del magazine della mostra «Balenciaga by Demna».