Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gabriele Sassone

Leggi i suoi articoli«Geometries/Epiphanies» è la prima mostra nel Regno Unito dedicata a Mario Cresci. Curata da Luca Fiore e ospitata da Large Glass di Londra fino al 24 maggio, raccoglie opere che attraversano decenni di sperimentazione.

Da subito è evidente come Cresci abbia trasformato la fotografia in un dispositivo di analisi: non solo uno strumento per rappresentare, bensì un metodo per scomporre il soggetto, indagarne il contesto socio-culturale, ridefinire il rapporto tra l’immagine e la sua progettazione.

Questa tensione tra perizia formale e sensibilità antropologica emerge già dalle prime opere. Nel 1967 Cresci rielabora un singolo scatto con movimenti a mano libera per conferirgli un senso di dinamismo: il risultato, «La bimba di Tricarico», diventa il fulcro della sua prima personale presso la galleria La Scaletta di Matera.

Quest’opera, esposta anche nella mostra londinese, testimonia quanto in Cresci ogni ripetizione introduca una variazione: il corpo della bambina si allunga, si spezza, si dilata nel campo visivo. Non siamo di fronte a una semplice moltiplicazione, ma a una progressiva distorsione della figura, nella quale il volto resta l’unico punto fermo. Il nero, netto, tagliente, isola la bambina, trasformandola da presenza reale a segno grafico, un’icona tesa tra l’apparire e il dissolversi.

A partire da opere come questa Cresci dimostra di essere una figura imprescindibile nell’esplorare il confine tra la fotografia documentaria e quella più concettuale. Non a caso, la sua specializzazione in disegno industriale all’inizio degli anni Sessanta lo avvicina ai princìpi del Bauhaus: equilibrio compositivo e alterazione della forma rispondono a questioni estetiche, ma soprattutto strutturali, trasformando la fotografia in un sistema complesso, un campo di forze sempre attivo.

«Molti artisti hanno cercato di spingere il linguaggio fotografico oltre i suoi confini tradizionali, avvicinandosi all’arte concettuale e alla sperimentazione, afferma Fiore nel testo che accompagna la mostra. Nel suo caso, Cresci ha trovato nuovi alfabeti tecnologici pur rimanendo profondamente legato alla natura e alla cultura dei luoghi, anche se mai in modo didattico. La sua visione conserva sempre una scintilla capace di sorprendere e di offrire vere epifanie».

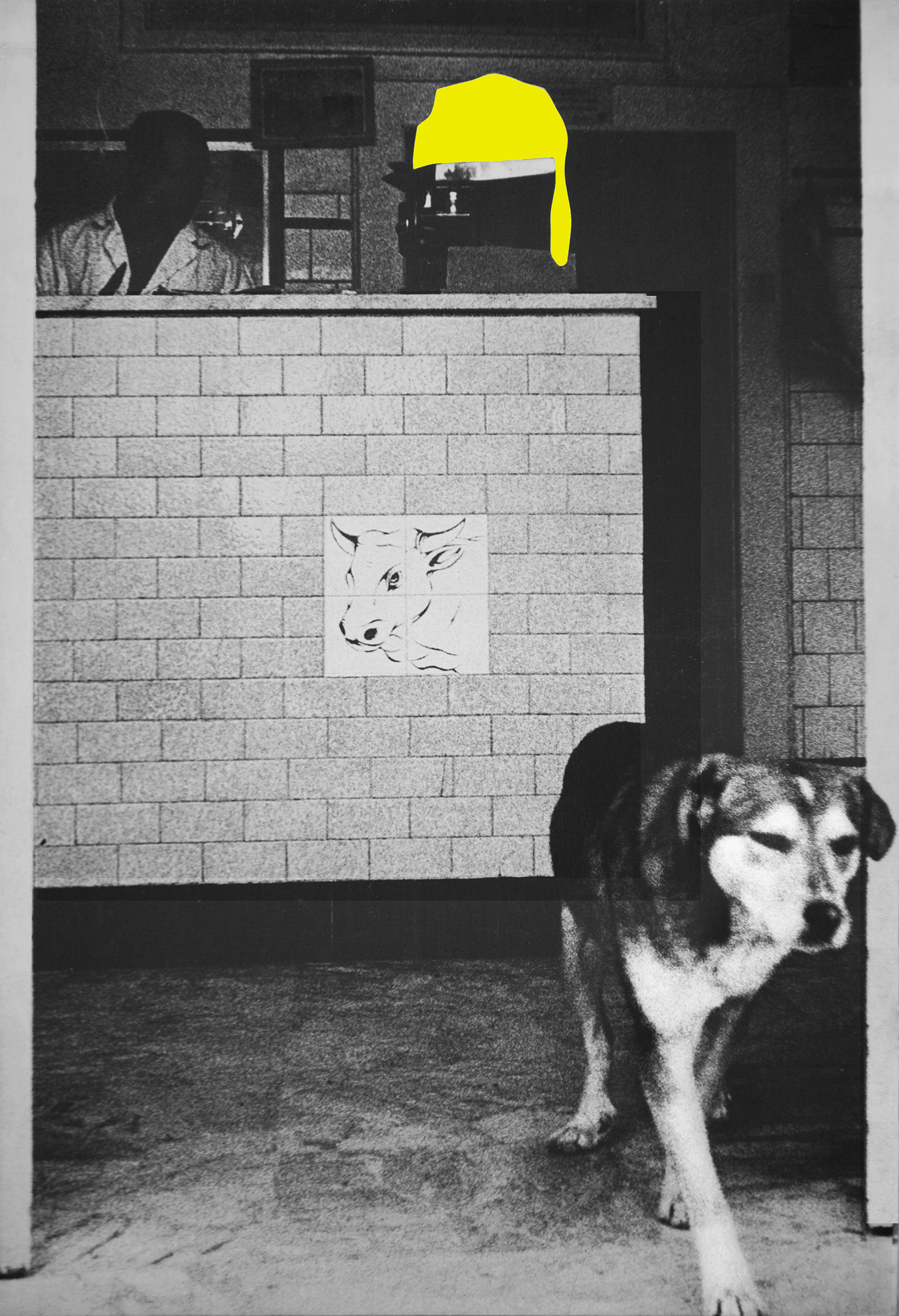

«Epifanie» è un termine che, al pari di «geometrie», definisce con chiarezza il percorso autoriale di Cresci. Consideriamo per esempio «Senza Titolo» (Tricarico, 1967-Milano, 1972), dove vediamo un cane uscire da una stanza. Il pavimento è ruvido, segnato da tracce; il muro, con le sue piastrelle regolari, impone un senso di ordine. Al centro, il disegno stilizzato di un bovino introduce un doppio livello di lettura, una sovrapposizione tra realtà e rappresentazione. Dietro il bancone, invece, un uomo in camice bianco è immerso nell’ombra e, sopra di lui, un’interferenza gialla spezza la contesa del bianco e nero, destabilizzando l’intera scena. L’immagine è costruita su una griglia severa, eppure Cresci non si limita a registrare la realtà: attraverso la fotografia, la decostruisce, la riorganizza, la riscrive.

Ecco, dunque, che l’allestimento di «Geometries/Epiphanies» favorisce proprio questa logica: sottolinea la sensibilità geometrica di Cresci, la sua capacità di frammentare e ricostruire il mondo attraverso l’obiettivo, generando così delle epifanie, delle manifestazioni imprevedibili.

Prendiamo ad esempio il gruppo di sedici fotografie («Alterazione del quadrato», dalla serie «Geometria non euclidea», Venezia 1964 – Matera 1972) che mostra altrettante variazioni di un quadrato nero, ripreso da angolazioni diverse. Ogni immagine non è solo una traccia dello spostamento del punto di vista, ma un’indagine sull’instabilità della forma. Tutto si riduce a strutture elementari in cui la percezione dello spazio diventa vacillante, ambigua.

«Geometries/Epiphanies» esalta due tratti distintivi del lavoro di Cresci: da un lato, la precisione matematica con cui esplora le relazioni tra il soggetto e lo spazio circostante; dall’altro, l’irruzione del reale, che trasforma l’immagine in un campo di tensione, dove l’autore si muove attivamente. Dove l’autore scompone, ridefinisce e mette in discussione la nostra visione delle cose.

Mario Cresci, «Tricarico (cane)», 1967-72. © Mario Cresci. Courtesy l’artista e Large Glass, Londra

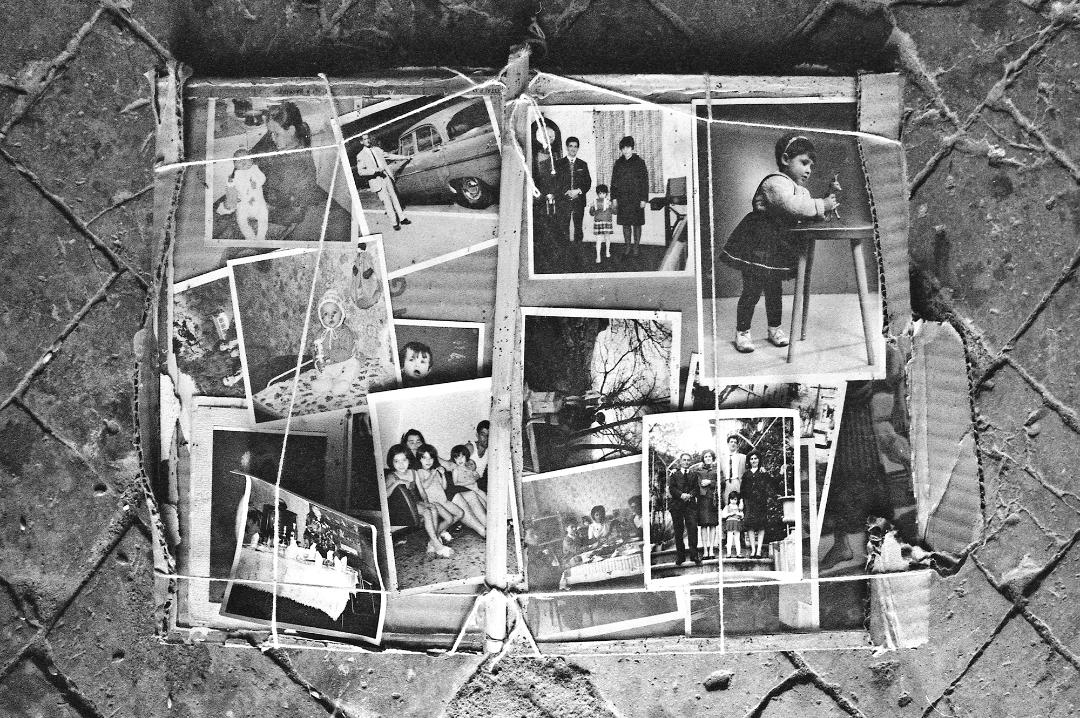

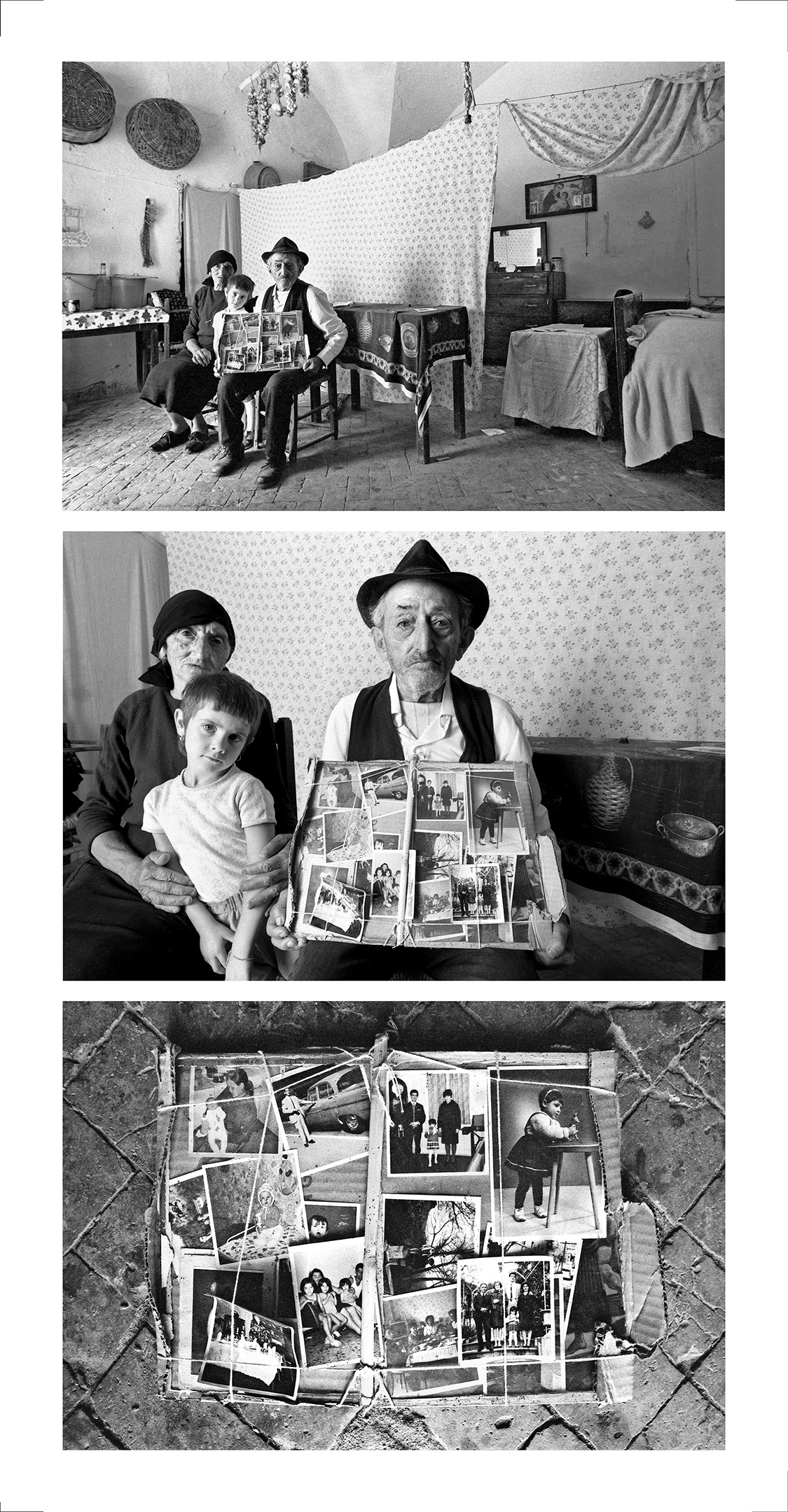

Mario Cresci, dalla serie «Ritratti reali, Tricarico 1972». © Mario Cresci. Courtesy l'artista e Large Glass, Londra

Mario Cresci, «Coesistenze #5», dalla serie «Misurazioni», Matera 1975-Bergamo 2015. © Mario Cresci. Courtesy l’artista e Large Glass, Londra

Mario Cresci, «Stigliano, 1982» (in «Viaggio in Italia», 1984). © Mario Cresci. Courtesy l’artista e Large Glass, Londra