Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Tinterri

Leggi i suoi articoliÈ sempre difficile scavare sotto il mito e riportare in superficie l’opera nella sua onestà primigenia. Soprattutto se l’artista è Francesca Woodman (Denver, 1958-New York, 1981), il cui corpo si fa protagonista di un claustrofobico racconto autobiografico, lo stesso corpo che a soli 22 anni precipita da una finestra di un appartamento di New York segnando la fine di una delle più sorprendenti fotografe della seconda metà del ’900. Il mito o la leggenda si sovrappongono all’opera confondendo la ricostruzione critica. Ma forse non è da considerarsi un limite, è il destino ineluttabile di una biografia sul filo del baratro, invischiata in uno spazio liminale difficile da sostenere.

L’Albertina di Vienna il 4 aprile inaugura una mostra dedicata all’artista americana (fino al 6 luglio), un’importante retrospettiva resa possibile grazie alla Collezione Verbund il cui fondo conserva 80 opere, di cui 20 vintage. Una produzione che si esaurisce in soli nove anni, dal 1972 al 1981, una prorompente danza per immagini che si brucia in un’adolescenza fulminea. Il primo scatto a soli tredici anni, un autoritratto in cui i capelli mascherano il volto impedendo ogni possibile riconoscimento. Una lunga asta che sembra sfondare la bidimensionalità del rettangolo fotografico e invadere lo spazio dell’osservatore, uno strumento funzionale allo scatto ma capace d’assumere una valenza simbolica, come fosse un manifesto programmatico, una dichiarazione d’intenti. Una bambina che con una Yashica 635, regalatale dal padre, immagina il proprio futuro riscrivendo la storia della fotografia.

Come scrive Bertrand Schefer in un recente libro a lei dedicato (edito da Johan & Levi nel 2024), «la cosa ancora più sorprendente è che proprio al momento dello scatto lei gira la testa nella direzione opposta, come se non volesse essere vista o, meglio, come se non volesse vedere. Ed è proprio questo che riesce a rendere visibile: è il suo improvviso e irrefrenabile desiderio di non vedere che permette a noi di vederla, fusa nell’immagine, formando un tutt’uno con essa». Ed è evidente la difficoltà di scindere la mitologia dall’approccio critico, un’ingenuità su cui è facile scivolare o forse abbandonarsi volontariamente.

Nel 1974 si iscrive alla Rhode Island School of Design (Risd) di Providence e nel 1977 viene selezionata per l’Honors Program, un corso scolastico della durata di un anno a Roma. L’Italia era un luogo che già conosceva grazie alla frequentazione dei genitori, ma il soggiorno romano fu determinante per la sua formazione e prospettiva progettuale. Iniziò a frequentare la libreria Maldoror di Giuseppe Casetti e Piero Paolo Missigoi che sarà la sede, nel 1978, della sua prima mostra. Un luogo dove poteva immergersi in cataloghi d’arte, giornali d’epoca, materiale cartaceo di stampo surrealista, simbolista e futurista. Uno scarto temporale che traduce in ricostruzioni e «travestimenti» d’un eco vittoriana, non distanti dall’immaginario di Julia Margaret Cameron.

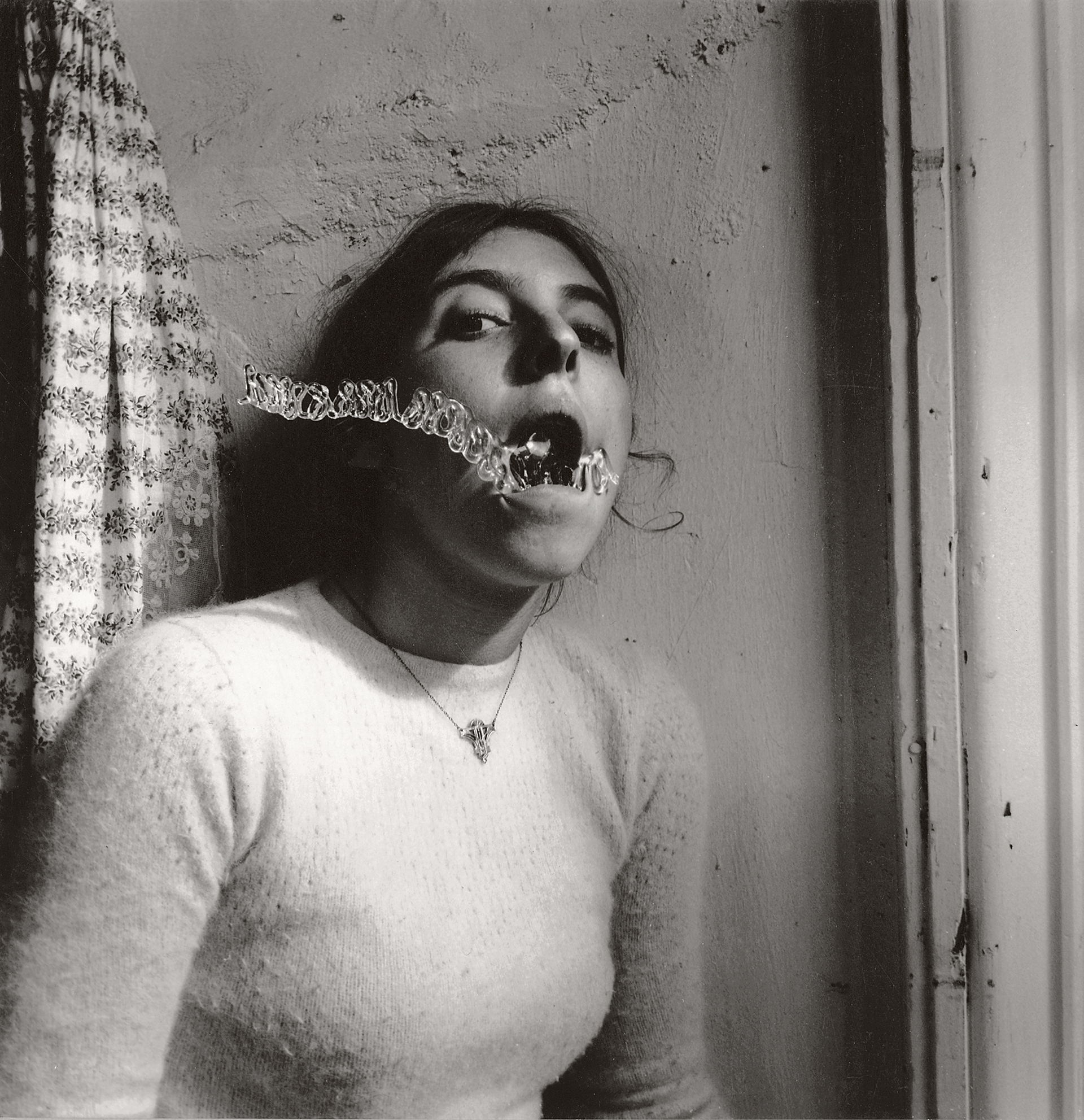

A Roma frequenta anche l’ex Pastificio Cerere venendo in contatto con artisti come Bruno Ceccobelli, Giuseppe Gallo, Nunzio, Gianni Dessì, Piero Pizzi Cannella, Marco Tirelli ed Enrico Luzzi. Un periodo determinante in cui inizia ad approcciarsi al libro d’artista, o meglio alla risignificazione di vecchi quaderni scolastici recuperati alla libreria Maldoror, su cui applica fotografie e apporta alcune note. Come a ribadire un rapporto con il tempo, ma non con la storia. Le immagini di Woodman sono quasi tutte intrappolate in luoghi chiusi, appartamenti, stanze, spazi da cui sembra difficile fuggire e in cui il tempo non racconta nulla del presente. E anche quando le ambientazioni sono esterne la profondità risulta negata. Momenti di eterna claustrofobia in cui la figura si palesa e si ritrae. Il corpo è quello dell’artista stessa o dell’amica Sloan Rankin-Keck, ma poco cambia.

Tra gli scatti in mostra all’Albertina compare «Self Deceit», risalente al periodo romano. Uno specchio appoggiato a terra in un luogo anonimo, un muro scrostato a fare da sfondo e lei compare come un felino a quattro zampe, curiosa di vedersi proiettata nel vetro. Un enigma, ma forse non c’è nulla da svelare, c’è solo un corpo e un volto di cui percepiamo le fattezze grazie a un riflesso un poco sfuocato. E forse non importa nemmeno che il corpo sia quello di Francesca Woodman, l’autoreferenzialità si annulla anche quando il volto si palesa. Come se cadessimo nel paradosso di una vita mitizzata da chi l’ha succeduta, ma le immagini raccontano altro. La sua presenza seppur reiterata rimane reticente, perché è uno dei tanti volti e tanti corpi possibili in cui possiamo precipitare, ma anche questa opzione non è necessaria. E forse è anche questa apertura e non solo la sua fulminea e tragica biografia a determinare il crescente interesse verso l’artista. Un’attenzione confermata anche dal mercato, in cui risulta significativo l’interesse della galleria Gagosian e delle aste internazionali. Un enigma aperto, un labirinto atemporale costellato da simboli, dove l’immagine non si declina in racconto ma rimanda a una sconcertante epifania.

Francesca Woodman, «Self portrait talking to vince, Providence, Rhode Island, 1977-99». Verbund Collection, Vienna © 2025, Woodman Family Foundation / Bildrecht, Vienna