Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

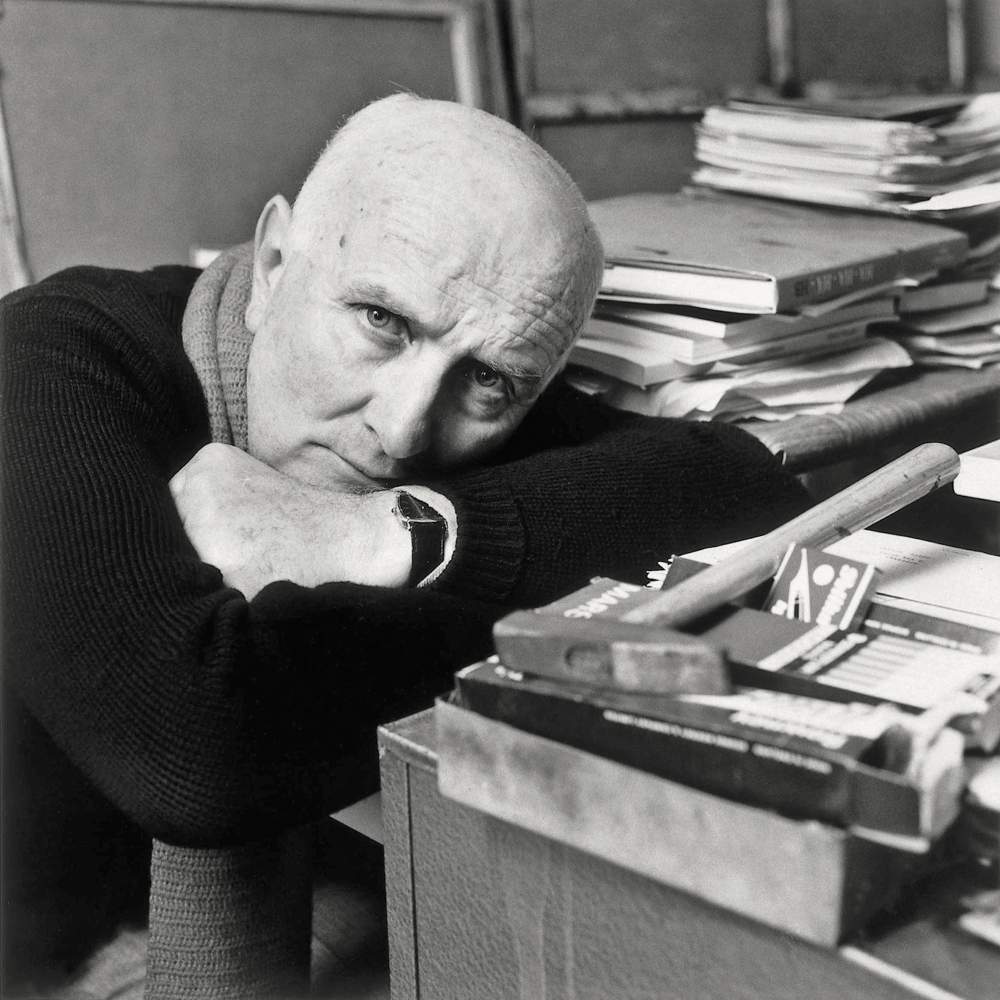

Edoardo Testori

Leggi i suoi articoliNel numero di novembre di «Il Giornale dell’Arte» leggo l’articolo di Simone Facchinetti intitolato «Attribuzioni che sono come bombe, meglio stare alla larga», nel quale prende in esame un disegno andato in asta lo scorso 19 ottobre a Milano che era appartenuto a mio zio Giovanni Testori, il quale nel 1984 l’aveva pubblicato come ipotetico Caravaggio in un bellissimo libro scritto in memoria di Anna Maria Brizio intitolato Fra Rinascimento, Manierismo e realtà.

Premesso che bisognerebbe rileggere quel meraviglioso articolo e sottolineare la prudenza quasi sacrale con la quale mio zio sfiorava il nome di Caravaggio cercando di gettare qualche nuovo lume sul rapporto fra il Caravaggio milanese e quello centroitaliano, mistero che ancora oggi permane, l’attribuzione a Caravaggio era sicuramente pretestuosa e Facchinetti, buon «tiratore scelto», depenna ovviamente quel disegno che era stato connesso alla pala palermitana della «Natività» di Caravaggio rubata nel 1969. Perciò quel disegno, scrive Facchinetti, anziché la bomba che voleva essere si è rivelato un «petardo bagnato». Tuttavia vedere il mio grande zio trattato come fabbricante di petardi mi ha profondamente toccato e desidero approfondire questo argomento che conosco bene non solo per averne discusso all’epoca personalmente con lui, ma anche per essermi io stesso occupato di disegni antichi per oltre quarant’anni.

Ed ecco la risposta.

Sicuramente Facchinetti ha ragione, il disegno non potrà mai essere di Caravaggio poiché si tratta invece di un disegno preparatorio di Simone Peterzano, artista che Facchinetti conosce assai bene essendo stato co-curatore e membro del comitato scientifico della mostra «Peterzano, allievo di Tiziano, maestro di Caravaggio» (Bergamo, Accademia Carrara, 2020) dal 6 febbraio al 17 maggio 2020. Il disegno è preparatorio per il dipinto «Presentazione di Gesù al Tempio» eseguito tra il 1589 e il 1590 e già pubblicato da Paola Gnaccolini nel numero 15 del 2009 della rivista «Nuovi studi»: la testa di Gesù corrisponde in modo palmare e anche il gesto delle mani sul verso si imparenta con la scena. Mio zio non poteva saperne niente, era già morto da oltre dieci anni.

Oggi quel dipinto e relativi disegni sono in partenza per la mostra «Caravaggio e il suo tempo» nella Kunsthalle di Basilea da dicembre a marzo per poi trasferirsi a Seul. I disegni sono un territorio pieno di insidie e talvolta i petardi bagnati possono trasformarsi in ordigni bellici a esplosione ritardata. La lungimiranza di grandi studiosi (parlo dei vari Longhi, Briganti, Volpe, Gregori, Mahon, Testori ecc.) spesso sfugge alla nostra visione quotidiana. Mio zio Giovanni nel fare l’attribuzione a Caravaggio forse aveva intuito che quel foglio poteva essere il tramite lombardo fra il periodo milanese e quello romano del maestro.

Ed è possibile che il Merisi nella frequentazione della bottega di Peterzano avesse visto il quadro tanto da ricordarsene poi nel dipingere a Palermo nel 1609 l’«Adorazione dei Pastori». Infine, per quanto riguarda l’attribuzione di Joannides del disegno di Raffaello, tutto il mondo accademico sa che quel disegno non aveva alcuna chance di essere autografo. Nel giudicare l’attribuzione dell’autore di Reactions to the Masters forse dovremmo fare nostro il consiglio di Seneca: a un grande esperto «semel in anno, licet insanire».