Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Bergamini

Leggi i suoi articoliC’erano una volta i critici, i filosofi, gli storici. Oggi, che ci piaccia o no (anche discordare dovrebbe essere annoverato tra le possibilità intellettive) si chiamano «thinker», pensatori, e dettano i temi generali dell’arte che, con tutta probabilità, vedremo riflessi anche nella costruzione teorica della Biennale di Venezia 2026 o alla prossima 16ma documenta a Kassel, prevista per il 2027. Tanto da essere presenti in massa nella Power 100 di «ArtReview» dell’anno appena concluso (è guidata dalla curatrice Sheikha Hoor Al Qasimi, direttrice della Sharjah Biennal e fondatrice della Sharjah Art Foundation; gli unici italiani presenti sono Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, in posizione 44, e Miuccia Prada, 79).

I thinker sono i nuovi esploratori del pensiero culturale, nonostante il sostantivo non sia propriamente corretto data la sua simbolica identificazione con le attività dell’antica colonizzazione, con la scoperta di quelle terre considerate «altre» nei confronti delle quali oggi siamo chiamati a confrontarci e a pagare il nostro senso di colpa. I thinker, così, si identificano (perdonateci il termine un po’ riduttivo) come gli storyteller dell’arte di oggi, gli influencer nel senso più alto del termine o, meglio, gli «indirizzatori» alle cui teorie i giovani artisti open minded di ogni parte del globo si appigliano per elaborare il proprio percorso visuale; non sempre estetico ma, sempre, al servizio delle contingenze più urgenti del pianeta.

Spopolano nelle classifiche e nei «quote», e hanno sbaragliato in appeal i vecchi galleristi (il mercato in fin dei conti non è il terreno adatto per le speculazioni del pensiero) e l’ormai antica professione del curatore, specialmente parlando in attività che aspirano alla «costruzione di senso». Ci sono invece diversi «maestri» le cui pratiche sono decisamente, da tempi non sospetti, in linea con le attuali modalità «concettuali» dell’arte: Nan Goldin, Hito Steyerl, Steve McQueen, Rirkrit Tiravanija (presenti anche nell’ultima Power 100 di «ArtReview»), ma anche Alec Baldwin, Toni Morrison, Kara Walker, giusto per citarne alcuni. Ma a che cosa pensa, il thinker? In linea di massima il punto non è l’attualità, o meglio: si tratta di ripensare il passato per investigare e chiarire come gli strascichi del «dominio» (antico e moderno, sociale e familiare) si ripercuotano nell’attuale segregazione (razziale, economica, culturale) che coinvolge non solo gli esseri umani, ma anche lo stesso pianeta.

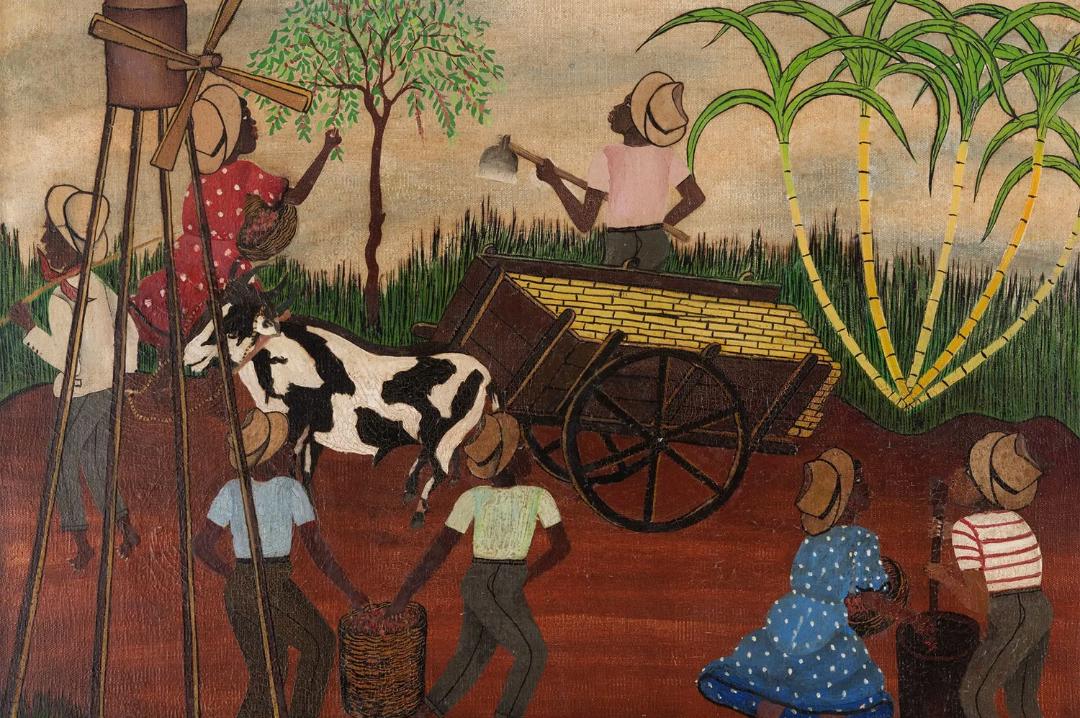

Tsing, Haraway e il Plantationocene

Lo raccontano bene gli studi dell’antropologa sino-americana Anna L. Tsing (1952), ideatrice con Donna J. Haraway (Denver, Usa, 1944) del termine Plantationocene come alternativa all’ormai esautorato lemma Antropocene, sottolineando che non è di tutta l’umanità la colpa delle sfide ambientali che il nostro mondo si trova ad affrontare, ma che a causa dei modelli colonialisti importati nelle Americhe, già nel Cinquecento, anche le vite non umane hanno subito un processo migratorio forzato che ha creato lo schiavismo, lo sfruttamento delle terre e le espropriazioni, il commercio globalizzato e una violenza costante. Un esempio concreto? La storia delle coltivazioni, appunto («plantation» in inglese, Ndr): sfruttando la capacità di adattamento di diverse specie vegetali non endemiche in quei terreni, si sono determinati cambiamenti radicali nel paesaggio, nei biomi e nelle composizioni del terreno. Così, le infinite storie della colonizzazione sono rese inseparabili dalle questioni ecologiche che hanno riguardato, a più riprese, parte della popolazione globale rispetto all’aumento delle temperature, all’innalzamento del livello dei mari, all’esposizione a componenti tossici. Il tutto mentre la minoranza al potere ne ha tratto ogni beneficio.

L’archeologia della cancellazione di Hartman

In questo solco si colloca anche la ricomposizione dei vissuti marginalizzati, il riscatto dell’altro. Ne è un esempio il pensiero di Saidiya Hartman (New York, 1961), docente alla Columbia University di New York, che attraverso i suoi scritti mira a «recuperare le esistenze minori dall’oblio». Il suo Vite ribelli, bellissimi esperimenti (pubblicato nel 2024 in italiano da minimum fax), è diventato un faro nella letteratura di questo genere. Hartman crea una composizione narrativa per episodi, partendo dai frammenti recuperati nella sua abituale frequentazione di archivi (fascicoli della polizia, articoli, album di famiglia, resoconti di sociologi) costruendo vere e proprie fotografie dal profondo. «Nello slum scarseggia tutto tranne le sensazioni. L’esperienza è troppa. La terribile bellezza è più di quanta si potrebbe mai sperare di assimilare, ordinare e spiegare. I riformatori sociali scattano foto agli edifici, alle kitchenette, ai fili stendibiancheria e alle latrine»: è un piccolo assaggio nel panorama delle Vite ribelli. Un’archeologia della cancellazione.

Mbembe: le cosmologie per uscire dal sistema

Altro autore cult è il filosofo e storico Achille Mbembe (Camerun, 1957), il cui volume The Earthly Community (non ancora tradotto in italiano e pubblicato nel 2022 per la casa editrice olandese V2_Publishing) immagina una via di fuga dal «tecnocapitalismo» dieci anni dopo il folgorante Realismo capitalista di Mark Fischer, edito in Italia da Nero nel 2018. Fisher, morto suicida nel 2017, già nel 2009 aveva identificato, tra gli altri argomenti del suo breve saggio, lo «stalinismo di mercato». Di che cosa si tratta? Dell’inversione della realtà che già appassionava le digressioni di Jean Baudrillard o di Paul Virilio alla fine degli anni ’90 o all’indomani della caduta delle Torri gemelle: l’idea del risultato che diventa più importante del risultato stesso, l’incapacità di concentrazione, l’ossessione per le pubbliche relazioni come merce di scambio. Un «Black Mirror» che Mbembe propone di combattere con l’utilizzo delle cosmologie, il potere dell’estetica e degli oggetti delle culture africane come possibilità di uscita dal sistema: «Dobbiamo lottare per garantire che nessuna persona di origine africana sia considerata straniera in Africa», ha dichiarato il «thinker» al settimanale brasiliano «Veja», sostenendo che il continente dovrebbe istituire un «diritto di ritorno».

Un bel progetto per immaginare una nuova diaspora, ottima per eradicare le nuove radici delle seconde o terze generazioni degli «afrodiscendenti» (giusto per utilizzare un’ennesima categorizzazione).

Decolonizzare il mondo secondo Azoulay

Nel bel mezzo della «Power 100» quest’anno è entrata anche Ariella Aïsha Azoulay (Tel Aviv, 1962; si definisce «un’ebrea araba e un’ebrea palestinese di origini africane»), ricercatrice e docente alla Brown University (Rhode Island) che ha fatto del «non è possibile decolonizzare il museo se non si decolonizza il mondo» il suo statement teorico. Da vent’anni Azoulay sostiene che le istituzioni che plasmano la nostra conoscenza, dagli archivi ai musei, dalle idee di sovranità ai diritti umani, fino alla storia stessa, dipendono tutte da modalità imperialiste di pensiero. E lo ha rimarcato anche con Potential History: Unlearning Imperialism (Verso Books, 2019): oltre 600 pagine in cui, come Hartman, prende in prestito le «storie di altri» e la catalogazione di una serie di oggetti per tentare di riavvolgere il passato nell’attuale movimento di liberazione dal pensiero dominante.

Kornbluh: attenti alla mancanza di mediazione

Su prospettive più legate alla critica d’arte e alla sociologia del presente, c’è però anche qualche pensatore più prosaico: è il caso di Anna Kornbluh con il suo Immediacy: Or, The Style of Too Late Capitalism (Verso Books, 2024), che riporta l’attenzione all’attuale mancanza di «mediazione». In parole povere: siamo tutti vittime, teorie dell’arte comprese, di un’ansia esperienziale, della narrazione in prima persona, del culto della personalità e, dunque, condannati a un’impazienza famelica, sintomatica del capitalismo più recente. Una casella dove, volendo essere imparziali, rientrerebbero tutte le questioni legate al culto della biografia, ai ritorni delle pitture e alla promozione dell’outsider. Ci aveva pensato già qualche tempo fa Matthew Israel, giornalista e autore di A Year in the Art World (Thames & Hudson), che, nonostante si tratti di una cronaca prepandemica, resta una digressione ben più che valida, specialmente perché «Comedian» di Maurizio Cattelan, svettante in una delle copertine (edizione 2020), non è certo passato di moda. Anzi, ha bypassato trend di pensiero, gender e postcolonial studies, nonostante non sia entrata in nessuna classifica ufficiale.

Altri articoli dell'autore

Alla 12ma edizione della biennale cilena oltre 50 artisti da 20 Paesi di cinque continenti

Mentre si attende l'apertura del NuMu, il museo della collezione Engel, nel 2027, siamo stati a Santiago del Cile per uno speciale report sulla scena della città, all'ombra delle Ande e in attesa di raccontavi la 12.ma Biennale Saco

Mentre si attende l'apertura del NuMu, il museo della collezione Engel, nel 2027, siamo stati a Santiago del Cile per uno speciale report sulla scena della città, all'ombra delle Ande e in attesa di raccontavi la 12.ma Biennale Saco

Intervista con Filipe Assis, giovane ideatore del progetto «Aberto» che quest'anno, per la prima volta, dal Brasile arriva a Parigi, nella Maison La Roche, iconica casa dell'architetto Le Corbusier. Ipotizzando, anche, un futuro approdo in suolo italiano