Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Zoé Isle de Beauchaine

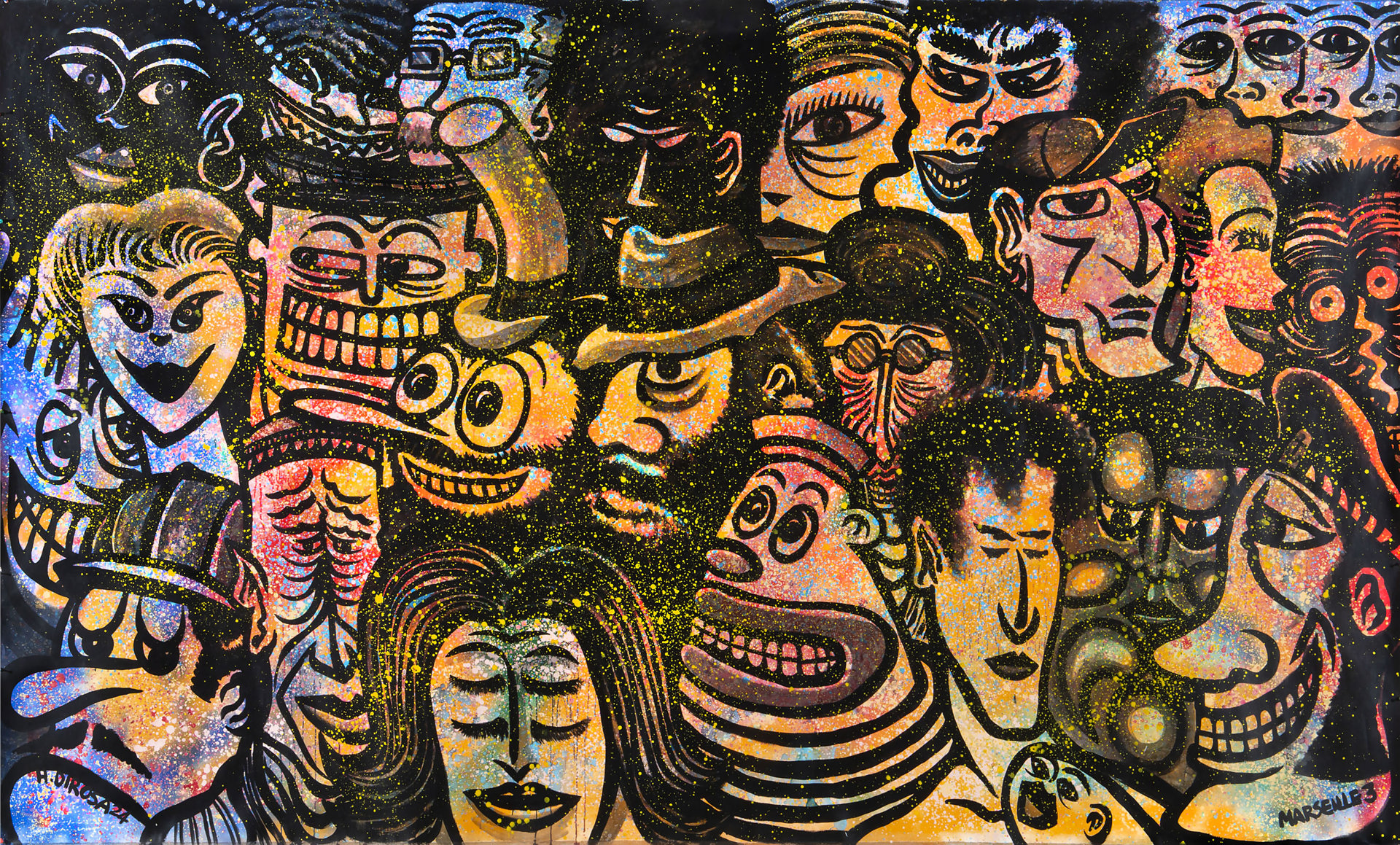

Leggi i suoi articoliNon è vero che la spinta eversiva nell’arte francese si sia spenta con le avanguardie storiche. In Francia, al contrario, negli anni Ottanta si è sviluppato con particolare energia il dibattito sul rapporto tra cultura accademica e cultura popolare. E se all’interno del movimento Figuration Libre, la neoavanguardia che se n’è fatta portatrice, Robert Combas è considerato l’artista di punta, è Hervé Di Rosa (Sète, 1959) il suo interprete più radicale.

Coetaneo dei graffitisti storici Haring, Basquiat e Kenny Scharf, Di Rosa è stato tra i primi a imporre il fumetto come linguaggio dotato di una sua potenza «artistica». E se di Alighiero Boetti viene esaltato il superamento del mito dell’autorialità attraverso la collaborazione con artigiani afghani, il suo collega francese ha tramutato la collaborazione artigianale in qualcosa che conferisce all’arte un carattere profondamente collettivo, individuando nell’opera popolare e, appunto, collettiva, la portatrice e la testimone della storia dell’uomo oltre che della storia dell’arte. Nipote ancora più ribelle dei suoi antenati Dada e Fluxus, Di Rosa, che si definisce orgogliosamente comunista, ha cercato e ottenuto il dialogo (e il coinvolgimento) con un pubblico ben più ampio di quello tradizionalmente attento all’arte contemporanea, anticipando, anche in questo, quell’apertura raggiunta parzialmente solo negli ultimi vent’anni dal sistema museale ed espositivo. Lo abbiamo intervistato mentre al Mucem-Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée di Marsiglia è in corso sino al primo settembre la mostra «Hervé Di Rosa. Un air de famille».

Perché dipinge?

Dipingo per combattere un carattere non proprio allegro. Il mondo sta andando a rotoli. A 65 anni, non credo di aver mai attraversato un periodo così pessimista. Una volta c’erano il punk e il «no future», ma sapevamo bene che un futuro c’era. Oggi non so se si possa dire lo stesso... Ecco perché vorrei che questa mostra contagiasse le persone con qualcosa di positivo.

Lei ha anche descritto questa mostra come un «parco divertimenti intelligente». È così che percepisce l’arte?

Quando mi sono trasferito in Florida negli anni Duemila, la prima cosa che sono andato a visitare è stata Disney World. Quando Walt Disney ha creato questo parco, ha dato forma a un sogno. Sono sempre stato affascinato dall’idea di radicare il sogno nella realtà. È questo effetto che ho cercato di ottenere qui realizzando un’installazione totale.

La mostra mette a confronto le sue opere con le collezioni del Mucem di Marsiglia. Che cosa le piace di quest’idea?

È una cosa che ho già fatto con le collezioni del Miam-Musée international des Arts modestes, a Sète, nel 2016 alla Maison Rouge a Parigi, nel 2023 al Maat-Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia di Lisbona e, nel 2022, al Musée de Valence, dove ho esposto il mio lavoro insieme a opere della sua collezione che vanno dall’epoca greco-romana a Sophie Calle. L’idea di esporre insieme elementi diversi consente di creare un nuovo significato o una forma inedita.

Lei descrive il Mucem come il fratello maggiore del Miam e Marsiglia come la sorella maggiore di Sète. Immergersi nelle sue collezioni la riporta alla sua infanzia?

Un’opera in particolare mi ha ricordato mio padre, un’enorme trappola per anatre del XIX secolo che mi è sembrata una scultura moderna. Mio padre cacciava anatre e trampolieri nello stagno di Thau. Durante tutta la mia infanzia l’ho guardato scolpire richiami in legno che popolavano la casa. Non ci avevo mai prestato attenzione fino a una ventina di anni fa, quando ho capito che quei momenti di osservazione avevano avuto un ruolo importante nella mia percezione del rapporto tra pittura e volume. A 18 anni, quando sono arrivato a Parigi per studiare alle Arts décoratifs trascorrevo molto tempo davanti ai diorami del Musée national des Arts et Traditions populaires. Al Mucem si ritrova qualcosa di simile. Armadi, credenze, gioghi per buoi, canardière... Questo bric-à-brac è la storia dell’umanità.

Da dove è nato il desiderio di essere artista?

È successo perché ero molto sicuro di tutto. I miei genitori erano di origini molto modeste. Da piccolo, mia madre mi ha iscritto a un corso di disegno che si svolgeva ogni mercoledì. Dopo il diploma sono arrivato alle Arts décoratifs di Parigi. Ero l’unico borsista di tutta la scuola. Per molto tempo per questa ragione mi sono sentito umiliato. È da lì che nasce la mia ambizione. Il mio lavoro è sempre stato legato a un sentimento di lotta di classe. È per questo che, molto presto, mi è sembrato importante vendere le mie opere, vivere del mio lavoro.

Hervé Di Rosa, «Rendez-vous», 2012. © Adagp, Paris, 2025 ; photo : Pierre Schwartz

Ai suoi esordi c’era anche l’editoria.

Alla fine degli anni Settanta, riviste come «Bazooka» hanno aperto una nuova strada dimostrando che l’editoria poteva essere sperimentale. Arrivato a Parigi, ho fatto il giro delle redazioni, ma per loro quello che facevo non era fumetto. È stato in quel periodo che mi sono posto la questione dell’ampliamento dei formati. Alla fine, a partire dal 1981, mi sono dedicato alla pittura. Ma per molto tempo ho dipinto su cartone, perché la tela mi sembrava troppo «borghese».

Lei ha sempre posto l’influenza dei fumetti, ma anche del cinema, della musica e di tutto ciò che viene raggruppato sotto il termine «cultura popolare», sullo stesso piano della storia dell’arte.

Sminuire la gerarchia, desacralizzare l’opera d’arte: i musei ne parlano molto, ma da parte mia ho superato questo dibattito da tempo. Tuttavia, se continuano a parlarne, è perché è necessario, perché deve persistere un certo disprezzo. Per le generazioni più giovani è diverso. Oggi, con internet, si può trovare qualsiasi cosa accanto a un capolavoro. Credo comunque che sia necessario mettere le cose al loro posto: il soffitto della Cappella Sistina e i disegni di Philippe Druillet (che adoro) non sono la stessa cosa. Quando si espongono Harley-Davidson o una cantante pop al MoMA di New York, si raggiunge un certo limite.

Un’altra vittima della gerarchia tra le arti è stato l’artigianato.

Che invece è sempre stato fondamentale nel mio lavoro. Jean Dubuffet raccontava come assemblava materiali diversi, che normalmente non si mescolano, ma che insieme danno vita a cose straordinarie...

Questa integrazione dell’artigianato passa attraverso la collaborazione con persone dotate di competenze specifiche?

Si potrebbe dire che l’opera viene alterata dall’intervento dell’artigiano, ma in realtà ne risulta arricchita. Per sorprendere, passo attraverso la creazione di un altro, o più precisamente attraverso l’interpretazione di un altro. Questo aspetto è fondamentale, perché mi costringe a trasformare la mia pratica.

È proprio questo il tema della sua serie «Autour du monde».

L’ho iniziata alla fine degli anni Ottanta. All’epoca ero tornato a vivere a Sète, e avevo voglia di qualcosa di diverso. Così ho deciso di viaggiare. Nei diversi Paesi mi immergevo in una tecnica: in Bulgaria, nella pittura di icone; in Sudafrica, nelle perle; in Camerun, nella scultura bamoun; in Vietnam, nella pittura laccata... Prendiamo la ceramica, su cui sto lavorando attualmente in Portogallo: la sua stessa storia è perfettamente in linea con il mio obiettivo di mescolare tecniche e forme. Di origine asiatica, è stata importata in Europa Oggi ogni regione del mondo produce ceramiche a modo suo. È una tecnica che non ha né luogo né tempo, appartiene a tutti.

Questi viaggi le hanno anche permesso di arricchire la sua collezione di oggetti. Da dove viene questa passione per le statuine?

All’inizio era legata soprattutto alla mia pittura, perché trovavo ispirazioni per soluzioni formali a cui non avevo pensato. Si raggiungono tali livelli di precisione nella modellazione che mi sorprendono sempre. Sono poche le sculture d’arte contemporanea che riescono a superare questo risultato... Ora colleziono soprattutto per il Miam.

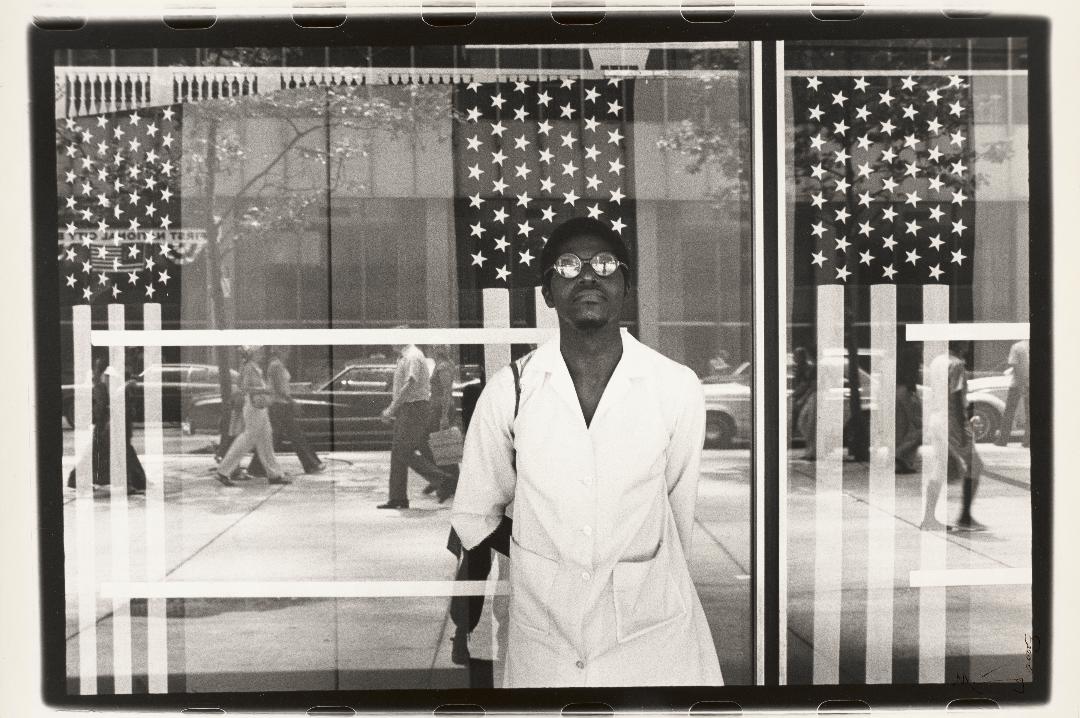

Hervé Di Rosa, «Marseille III», 2024. © Adagp, Paris, 2025. Photo: P. Schwartz

Ci parli del Miam.

Il Miam è il risultato di un lungo processo. Fin da subito ho voluto creare opere d’arte accessibili a tutti. Per questo motivo, negli anni Ottanta ho aperto una modesta galleria d’arte a Parigi. Facevo realizzare tutti i tipi di oggetti che disegnavo, dalle magliette ai giocattoli, dai piatti ai foulard. Era una sorta di laboratorio. Nel 1990 ho scoperto l’immensa collezione dell’artista Bernard Belluc. Per scherzo, gli dissi che un giorno avremmo fatto un museo insieme. Nel 1998 Pierre-Jean Galdin, che era direttore del Musée de l’Objet a Blois propose a mio fratello, lo scultore Richard Di Rosa, a Belluc e a me di realizzare una mostra che fosse un’anteprima del Musée international des Arts modestes. La nuova amministrazione comunale comunista di Sète si interessò all’idea e il progetto partì. Pensavo che non sarebbe durato, ma è ancora lì oggi, con Françoise Adamsbaum alla guida.

Qual è la filosofia del Miam?

È legata soprattutto al pubblico e alla volontà di sostenere gli artisti. Per gli artisti è importante essere visti. L’arte contemporanea sopravviverà solo se il suo pubblico si rinnova. I miei dipinti sono in costante relazione con gli spettatori, attraverso gli incontri con galleristi, collezionisti, istituzioni... Ma questo pubblico lo conosco. Ho sempre cercato un pubblico più ampio. L’arte modesta non è un movimento artistico, è solo un modo di guardare le cose in modo diverso. Non bisogna attaccarsi allo sguardo superficiale della prima impressione, ma prendersi il tempo di osservare e riflettere sull’oggetto che si ha davanti.

E la sua pittura?

Nella pittura avrò sempre qualcosa da dire, è come una sferzata di vitalità per me. Il giorno in cui smetterò di dipingere, morirò.

Nel 2022 è stato eletto membro dell’Académie des beaux-arts, una bella rivincita per il giovane artista che parlava di fumetti e rock.

Non pensavo di accettare, ma ho constatato che Fabrice Hyber aveva portato una ventata di aria fresca all’Académie, con Gérard Garouste, Nina Childress, Tania Mouraud... E poi, quando vedo l’impegno profuso per aiutare gli artisti, non me ne pento affatto. E comunque, a me, vecchio comunista, ha permesso di avere un articolo su «Le Figaro»! L’Académie o l’Adagp (Società degli autori nelle arti grafiche e plastiche, Ndr), di cui sono presidente, mi permettono anche di essere in prima fila per scoprire le ultime creazioni. Mi fa soffrire il fatto di dover morire un giorno, perché non potrò vedere il seguito!

Una veduta della mostra «Hervé Di Rosa. Un air de famille» al Mucem-Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée di Marsiglia. © Adagp, Paris, 2025. Photo: Pierre Schwartz

Altri articoli dell'autore

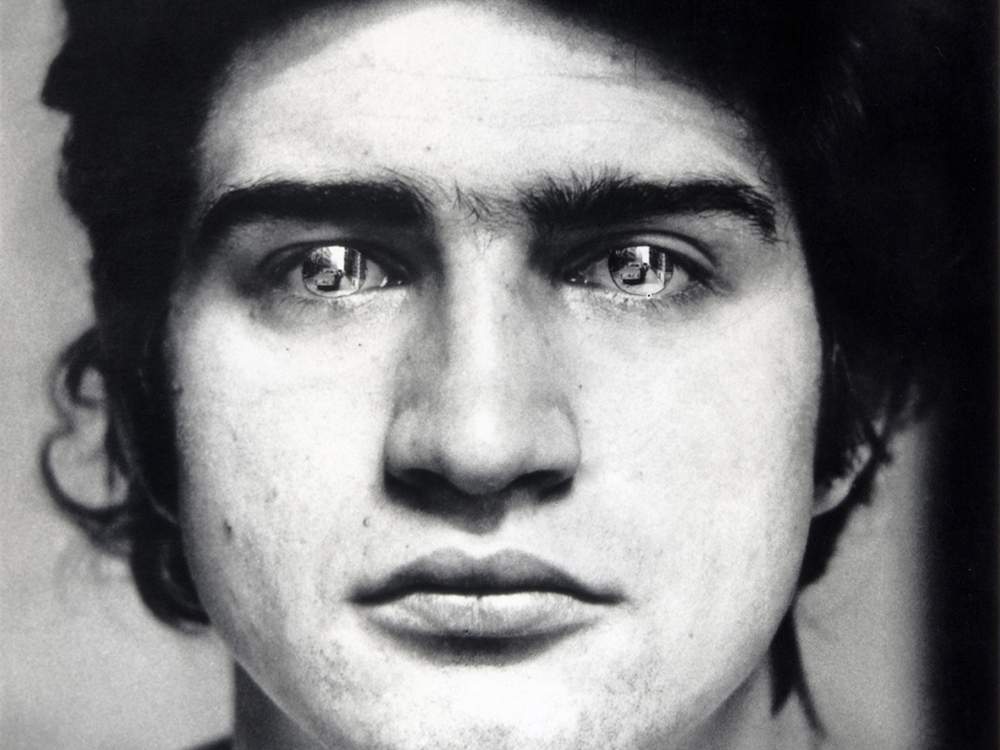

Dalle grandi firme agli album di famiglia, il Rijksmuseum di Amsterdam offre un primo assaggio, incentrato sul legame tra immagine e società, della sua vasta collezione di fotografia americana

Allestita tra il Jeu de Paume e Le Bal di Parigi, la mostra getta una nuova luce sullo storico movimento italiano