Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sarp Kerem Yavuz

Leggi i suoi articoliL’Ufficio statunitense per il copyright (Usco) ha negato il diritto d’autore ai selfie scattati da «animali non umani». Nel 2019 e nel 2020 ha rifiutato diverse richieste di copyright presentate dall’inventore Stephen Thaler per conto del suo motore di intelligenza artificiale (AI). In una sentenza più recente, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Beryl A. Howell ha deciso di confermare il rifiuto, citando l’assenza di una «mano umana guida» nella creazione dell’opera d’arte generata dall’IA. L’algoritmo di intelligenza artificiale di Thaler, che nei documenti del tribunale viene chiamato «Creativity Machine» e, nelle parole di Thaler, «Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience» (Dabus), aveva generato un’immagine intitolata «A Recent Entrance to Paradise» (2012) e lui aveva chiesto che il copyright dell’immagine venisse attribuito alla Creativity Machine, che l’avrebbe poi trasferito a lui come proprietario. In seguito al rifiuto del suo secondo appello all’Usco nel 2020, si era rivolto al tribunale con una causa che definiva il rifiuto dell’Ufficio «arbitrario, capriccioso, un abuso di discrezione e non conforme alla legge».

Il Copyright Act del 1976, pubblicato sette anni prima della nascita ufficiale di Internet e circa 40 anni prima che la produzione «creativa» delle macchine entrasse a far parte della nostra vita quotidiana, regola oggi la maggior parte delle leggi sul copyright. È ragionevole aspettarsi che una legge di quasi 50 anni fa sia applicabile per determinare il diritto d’autore per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale? Ne è convinta Stephanie Glaser, avvocato specializzato in proprietà intellettuale presso Patterson Belknap. «La legge sul diritto d’autore è ben attrezzata per gestire la rivoluzione dell’IA generativa, così come ha gestito le precedenti rivoluzioni tecnologiche», afferma Glaser. «C’è abbastanza flessibilità nel requisito della “paternità umana” per consentire agli artisti che utilizzano l’IA di ottenere la proprietà del diritto d’autore sulle loro opere se sono loro a controllare almeno una parte dell’espressione creativa: è infatti questo che li rende artisti e non macchine autonome».

Le recenti Linee guida sull’intelligenza artificiale dell’Usco, pubblicate a marzo, affermano che in un’opera d’arte generata dall’IA le scelte artistiche «tradizionali» sono fatte dagli algoritmi piuttosto che dalle persone che li utilizzano. Le linee guida affermano che «gli utenti non esercitano il controllo creativo finale sul modo in cui tali sistemi interpretano i suggerimenti e generano materiale. Al contrario, questi suggerimenti funzionano più come istruzioni per un artista su commissione: identificano ciò che il suggeritore desidera che sia rappresentato, ma la macchina determina il modo in cui tali istruzioni sono implementate nella sua produzione».

Nel caso della più autonoma «Creativity Machine» di Thaler, dove la posizione dello stesso Thaler era che l’IA fosse l’autore, l’argomento della mancanza di paternità umana è più evidente. Con i più popolari motori di generazione di immagini AI Midjourney o Dall-E 2, che richiedono una richiesta testuale o visiva da parte di un utente (probabilmente un essere umano) per generare immagini, la soglia per una sufficiente paternità umana è più oscura.

Anche Erin Hanson, socio dello studio legale White & Case e specializzato in diritto della tecnologia e della proprietà intellettuale, ha fiducia nella legge sul copyright. Citando la sua clausola secondo cui «la protezione del diritto d’autore sussiste [...] in opere originali d’autore fissate in qualsiasi mezzo di espressione tangibile, attualmente conosciuto o sviluppato in seguito» come prova della sua flessibilità, sottolinea che «la politica di fondo, l’obiettivo della legge sul diritto d’autore è quello di incentivare l’espressione umana creativa». Come molti, Hanson è interessata a capire fino a che punto sia necessaria la supervisione o l’intervento (presumibilmente umano) delle opere generate dall’IA per ottenere la protezione del copyright. L’autrice osserva che né le linee guida dell’Usco né la recente sentenza del tribunale contro Thaler precludono una forma di controllo o di guida da parte dell’uomo «che potrebbe in ultima analisi, potenzialmente, portare alla protezione del diritto d’autore, ma dipenderebbe molto da come la tecnologia dell’IA funziona effettivamente e dal contesto. Si tratterebbe di un’analisi caso per caso».

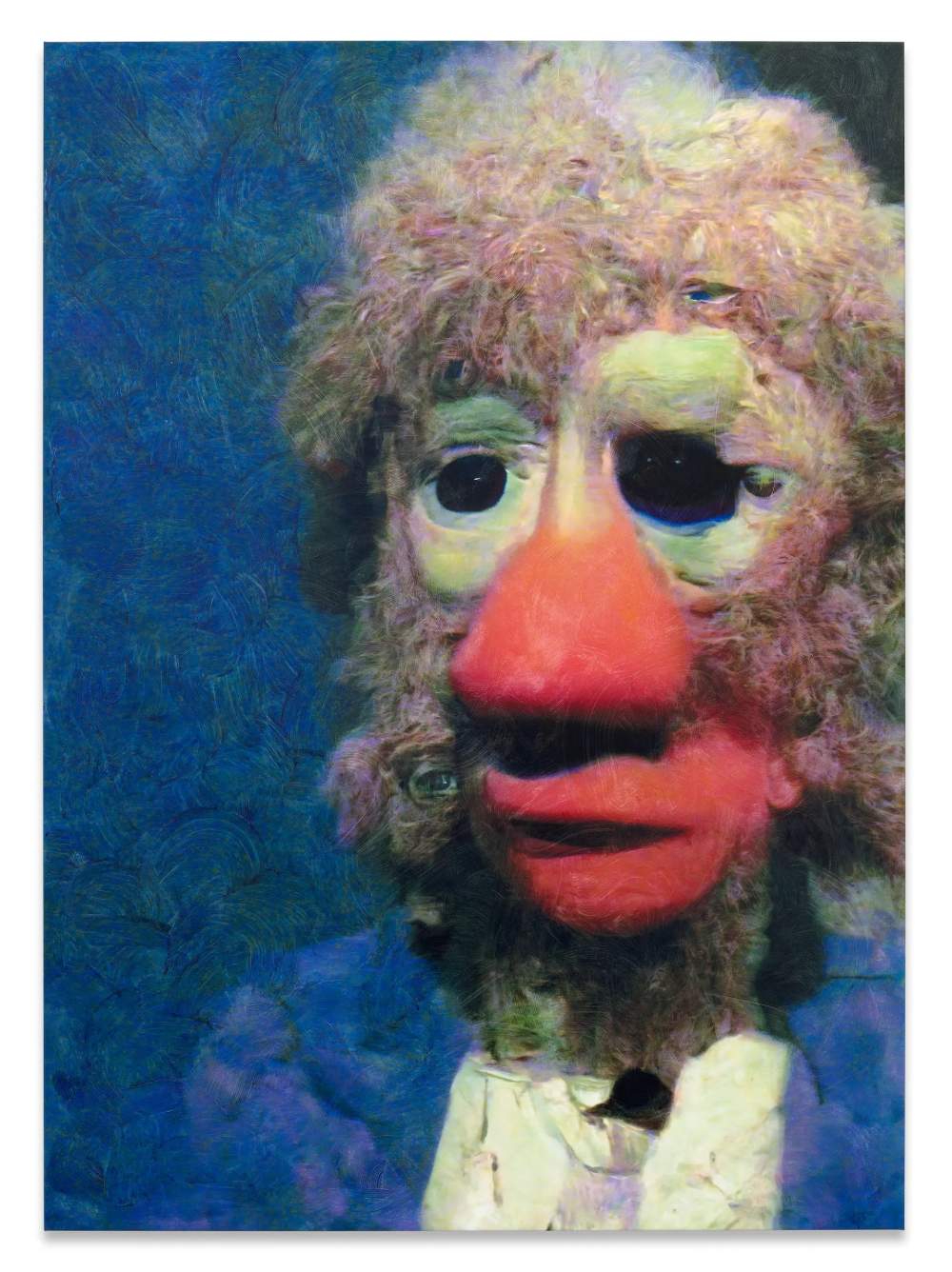

Anche Nora Scheland, specialista in «Public affairs» dell’Usco, ha sottolineato che le decisioni vengono prese caso per caso e che l’Usco ritiene che il verdetto del giudice Howell sia quello corretto. Nora Scheland ha aggiunto che, secondo le linee guida, l’Usco prenderebbe in considerazione la concessione del diritto d’autore in caso di ulteriore modifica, manipolazione o miglioramento del prodotto generato dall’IA da parte dell’artista. La recente serie dell’artista canadese Jon Rafman, «Ebrah k'dabri», esposta alla Sprüth Magers di Londra tra febbraio e marzo di quest’anno, rientra in questa categoria. L’artista utilizza la pittura acrilica per creare motivi di pennellate su una tela, sulla quale poi stampa immagini generate dall’intelligenza artificiale. Questa metodologia soddisfa teoricamente i requisiti di copyright, cosa che Rafman dice di non aver mai preso in considerazione. Egli crede in quello che chiama «“lo Zeitgeist di Internet”, che incarna una promessa radicale di accesso aperto a tutte le informazioni e coltiva una cultura del remix che è fiorita online», che è anche il modo in cui è salito alla ribalta negli anni 2000.

Rafman considera la sentenza Thaler, così come il contraccolpo populista contro l’IA, «un impulso conservatore che feticizza l’arte artigianale e ad alta intensità di lavoro». Al di là del caso Thaler, Rafman sostiene che la creazione di immagini generate dall’IA è un’arte che risiede nell’arte di scrivere suggerimenti. «Come un poeta, il suggeritore utilizza il linguaggio con precisione ed economia», afferma. «L’arte di creare suggerimenti consiste nel tradurre l’immaginazione umana in direttive leggibili dalla macchina. Con la crescente sofisticazione e democratizzazione dell’IA, il ruolo del prompt-writer sta diventando centrale e potrebbe rimodellare il futuro di ciò che significa essere un artista». Due secoli di letteratura e film di fantascienza non sono stati in grado di prepararci ai dolori crescenti del rapporto dell’umanità con l’informatica algoritmica. Qualunque sia il futuro, vale la pena notare che la sentenza Thaler non ha creato un precedente contro la protezione del diritto d’autore per qualsiasi immagine generata dall’intelligenza artificiale.

«Puppet Man 1» (2022) di Jon Rafman. Cortesia dell’artista e di Sprueth Magers