Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Rica Cerbarano

Leggi i suoi articoliQuesto mese, a seimila chilometri di distanza, due mostre lanciano un messaggio piuttosto chiaro: il fotomontaggio è tornato di moda.

All’Ica-Institute of Contemporary Art di Boston, ha aperto la mostra personale di Sara Cwynar (fino al 7 settembre), artista canadese, classe 1985, definita «un’antropologa dell’economia visiva contemporanea», che indaga come i temi della costruzione dell’identità, della seduzione, del desiderio e della mercificazione siano legati alla diffusione delle immagini nel mondo virtuale. Attingendo al linguaggio del design e della pubblicità e insistendo sulla dimensione tattile dell’immagine, Cwynar crea un’estetica unica e distintiva che trova la sua massima espressione proprio nel collage fotografico.

In Italia, invece, a Bologna è in corso la mostra dell’ottava edizione del Mast Photography Grant on Industry and Work (fino al 4 maggio), dove tra i finalisti figurano due artiste che si servono del collage in maniera peculiare: Felicity Hammond (1988), inglese, che con i suoi lavori (spesso fotosculture) esplora il potere dei media fotografici rispetto all’impatto del paesaggio urbano, e Sheida Soleimani (1990), iraniana americana, che per analizzare le dinamiche di potere e le tensioni politiche tra Oriente e Occidente si appropria di immagini tratte dai media popolari e le ricolloca in patchwork visivi inconsueti.

Due mostre diverse nelle ambizioni e nell’approccio, certo, ma entrambe suggeriscono come il collage sia sempre più frequentemente adottato dalla generazione di artiste e artisti nati tra gli anni ’80 e il 2000, molti dei quali riflettono sul ruolo attuale della fotografia rielaborando questa tecnica artistica, storicamente utilizzata come mezzo per esprimere dissenso politico o commentare una condizione di fragilità sociale (come non citare Hannah Höch, Aleksandr Rodčenko, John Heartfield e Martha Rosler, tra gli altri). Ma mentre i grandi protagonisti storici del fotocollage si sono concentrati prevalentemente su una dimensione politica e di protesta, nei lavori dei fotografi «millennial» emerge piuttosto una riflessione di natura metadiscorsiva, ovvero un’analisi delle forme e delle dinamiche del linguaggio fotografico operata attraverso la fotografia stessa, con particolare attenzione alla produzione di immagini, alla loro diffusione e dunque al loro impatto sulla percezione del mondo. Un nucleo consistente di artisti contemporanei trova nel collage fotografico il mezzo ideale per esplorare il modo, rapido e discontinuo, in cui facciamo esperienza delle immagini oggi, e come questo influisca sul nostro sistema di valori e sull’immaginario collettivo.

Kensuke Koike, «Tumiki», 2022, collezione privata

Alina Frieske, «Forecast Horizon», 2021

Il motivo è semplice: il fotomontaggio riflette perfettamente la cultura contemporanea del «cut and paste», il copia e incolla. Incarna il nostro modo di muoverci nell’ambiente virtuale, dove operiamo una ricomposizione continua di frammenti di parole e immagini, a cui attribuiamo nuovi significati, nuove forme e una nuova vita. Se volessimo fare una distinzione per temi e modalità, potremmo rintracciare tre linee di intervento, mai fisse e impenetrabili, ma che anzi si contaminano a vicenda. Ci sono autori che riflettono sull’ipersaturazione visiva degli ambienti (reali e virtuali) che abitiamo, in un tentativo di approccio «ecologico» che rinuncia alla produzione di ulteriori immagini, preferendo la risemantizzazione di quelle già esistenti. Il loro lavoro evidenzia una riflessione sul consumo, il sovraccarico e la circolazione delle immagini nell’epoca digitale. È questo il caso per esempio di Nico Krijno (Sudafrica, 1981), che sonda i confini di fotografia, collage, pittura, scultura, mettendo in scena, come lui stesso descrive, una performance fisica e privata in cui la macchina fotografica è il pubblico, dando vita così ad accumulazioni cangianti di immagini-bricolage. Vi sono poi artisti che mettono l’accento sulla fisicità della fotografia, evidenziandone la matericità e offrendo allo spettatore un’esperienza rinnovata rispetto alla smaterializzazione dell’immagine digitale. Alcuni portano all’estremo la sperimentazione arrivando a concepire vere e proprie installazioni scultoree-fotografiche, come Kensuke Koike (Giappone, 1980), le cui composizioni tridimensionali, spesso interattive, sono il risultato di una rielaborazione giocosa di fotografie vernacolari e cartoline storiche.

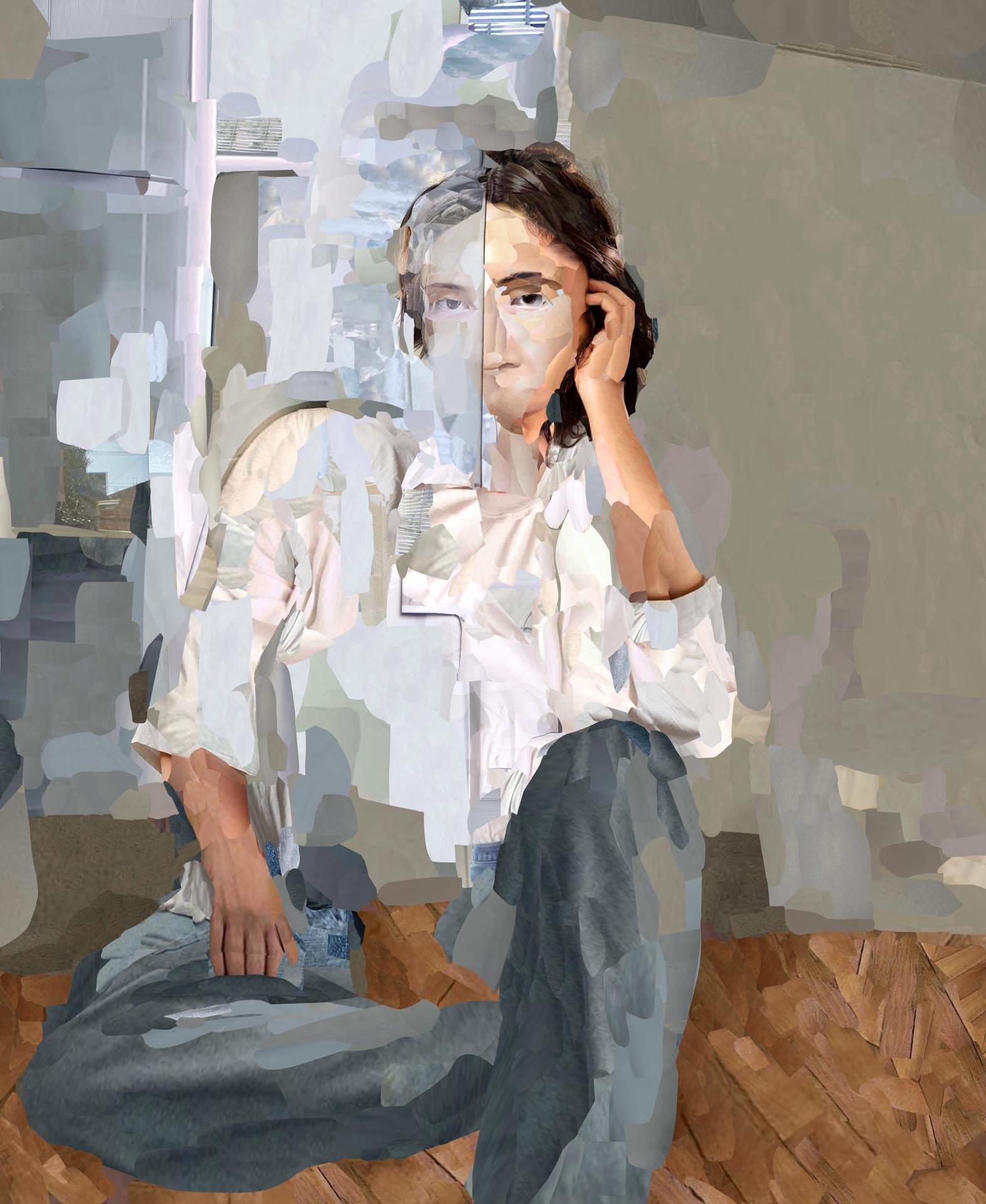

Altri artisti inseriscono questo tipo di riflessioni all’interno dei contesti digitali, dimostrando l’esistenza di matrici che non sono fatte di materia, ma di pixel, come Alina Frieske (Germania, 1994), le cui opere, scambiabili facilmente per dipinti, sono in realtà collage fotografici creati a partire da snapshot quotidiane provenienti dall’infinito bacino del web. Più fedeli ai pionieri del fotomontaggio in termini di temi trattati, ci sono infine artisti che utilizzano questa tecnica per sovvertire, criticare o mettere in discussione le narrazioni ufficiali e le strutture di potere, indagando i codici e i pattern visivi storici e contemporanei. Per esempio, Frida Orupabo (1986), artista norvegese-nigeriana che usa il fotocollage per sfidare la visione coloniale del corpo black.

Come leggere, dunque, questa attenzione rinnovata, diffusa e consapevole, verso il fotomontaggio? Che potenzialità vi intravede quella generazione di artisti che ha ormai oltrepassato le soglie della gioventù (e quindi spesso quella dell’artista «emergente») e ha cominciato a costruire la propria identità adulta? C’è un legame tra l’elemento anagrafico e l’adozione di questa tecnica che fa della frammentazione uno stimolo creativo? Domande che sorgono spontanee, davanti al proliferare di approcci che confluiscono nella pratica generale del fotocollage. Interpreti della società contemporanea, gli ultimi creativi del XX millennio ci mettono di fronte a un’innegabile verità: non si tratta solo di assemblare pezzi di realtà, di cucire insieme segmenti altrimenti incompatibili. La pratica del collage permette di costruire visioni alternative e multifocali, eterogenee, che accolgono la complessità come una conditio sine qua non per una produzione culturale di valore. Perché è la complessità, ricordiamocelo, a tenerci vivi.

Altri articoli dell'autore

Casa Carducci ospita la personale della fotografa e artista bolognese che propone una profonda riflessione sullo spazio che le donne occupano, in senso figurato e letterale, nella sfera pubblica

Un progetto partecipativo realizzato in Emilia celebra la fotografia come esperienza collettiva

Alle Gallerie d’Italia-Torino 27 opere, dalle fotografie più importanti della fine degli anni Settanta a quelle più recenti, di uno dei più significativi e influenti fotografi contemporanei

Il direttore de Les Rencontres d’Arles, la rassegna dedicata all’ottava arte più longeva e prestigiosa del mondo, ci racconta il suo festival: artisti emergenti, grandi maestri e un legame forte con il territorio