Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sergio Buttiglieri

Leggi i suoi articoliGrande emozione assistere pochi giorni fa all’«Odissea Cancellata» di Emilio Isgrò (1937) nell’anfiteatro di Pompei. Lui, non a caso, ha scelto Pompei come paradigma della cancellatura: un luogo cancellato 2000 anni fa dal Vesuvio, che con la sua reinterpretazione in versi del testo Omerico, rinasce ai nostri occhi attraverso le cancellature, che caratterizzano la sua poetica dagli anni ’60. Il suo lavoro si è sempre mosso a cavallo tra negazione e affermazione, tra poesia e pittura, tra parola e immagine; le sue cancellature sono annullamento e rivelazione, come ha magistralmente ottenuto in questa sua straordinaria «Odissea Cancellata».

Fin dal 1964 Isgrò agisce coprendo intere frasi, proverbi e nomi, racconti ed enciclopedie, figure e fotografie, non per metterne in atto la morte delle parole, ma per mutarne l’urto visuale come scriveva nel 2019 Germano Celant nella sua monumentale monografia su Isgrò. La sottrazione della scrittura, che si traduce ora in immagine, ha forti analogie con la scoperta del silenzio di John Cage. Il suo è un pensiero etico, sempre attivo contro la menzogna, contro l’impostura, contro la stupidità, come ben ci ricorda Roberto Andò, direttore del Teatro di Napoli e del Teatro Nazionale che lo ha voluto far debuttare quest’anno alla settima edizione di «Pompeii Theatrum Mundi».

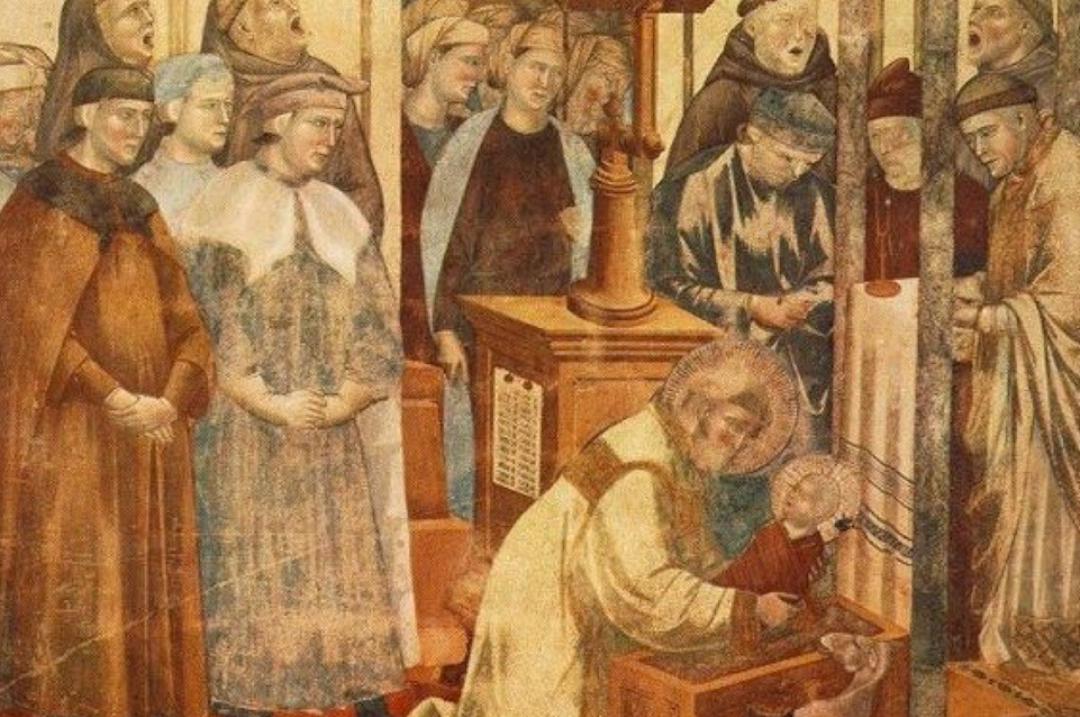

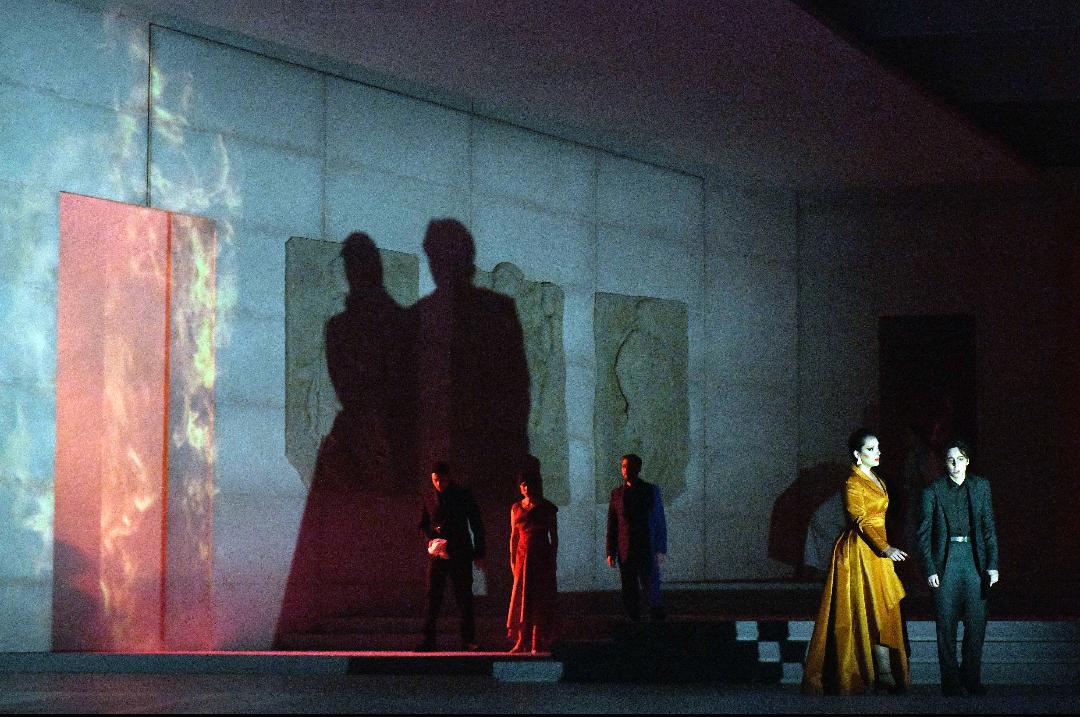

Da sinistra: Gianluigi Montagnaro, Antonio Turco, Francesca Fedeli, Luciano Roman, Eleonora Fardella, Francesca Cercola, Clara Bocchino © Ivan Nocera

L’ideazione scenica, come la parte di Omero stesso, con Emilio Isgrò in persona seduto in prima fila intento a cancellare i versi in diretta da un enorme libro dell’«Odissea», è frutto dell’ingegno dell’inarrestabile Isgrò, che ha realizzato questa rappresentazione ribaltando la posizione della scena sulla gradinata, su cui recitano gli attori, completamente coperta dalle proiezioni dei versi omerici in greco, cancellati man mano che procede lo spettacolo, mentre noi spettatori assistiamo alla performance seduti sul palco. Perché noi siamo in fondo gli inconsapevoli attori dell’«Odissea», come ci ricorda l’artista.

Questa sua spiazzante versione del capolavoro della letteratura greca è del 2003, ideata per il Festival di Gibellina, altro paese distrutto da un terremoto, ma non fu mai, finora, rappresentata. A Gibellina fece per tre anni le «Orestiadi», costruì il testo e creò la situazione per fare lo spettacolo, seguendolo personalmente. Ci fu persino l’apporto dell’artista Pomodoro, che si offrì di fare delle sculture, ed Isgrò gliele face fare, intuendo che i suoi bronzi avrebbero funzionato teatralmente benissimo, come funzionarono perfettamente le musiche di Francesco Pennisi. Qui a Pompei quest’anno ha fatto il drammaturgo secondo l’accezione antica e ha scelto il giovane bravo regista Giorgio Sangati, di grande esperienza teatrale (persino con Ronconi), perché bisognava catturare l’attenzione del pubblico locale con una comunicazione da Grand Theatre. Isgrò utilizza un linguaggio che scombina quello originario, come quando Ulisse, impersonato dal bravo Luciano Roman, attorniato da un coro anch’esso informale, cita i container al posto dell’Otre di Eolo, padre dello Scirocco, da cui scaturiscono i computer che contengono tutti i venti e tutte le tempeste del nostro mondo digitale.

Cancellature © Ivan Nocero

Emilio scrisse questa rivisitazione durante altre guerre, non a caso prorompe con questi versi più che mai attuali: «Mai alle armi/ secondo, perché so che le guerre /si perdono sempre: anche quando le vinci./ e il rancore dei vinti ti sale addosso./Come una formicola, come un’onda d’urto/ capace di sommergere il creato». L’artista è perfettamente cosciente di come la storia si ripeta all’infinito: «anche la storia/ si è fatta circolare». Isgrò non smette di sorprendere, ed ecco nella rappresentazione pompeiana, al posto di Nausica, Monica Lewinsky che stupra il presidente americano autodefinendosi così: «Io sono una porcona, o Zeus, e mi piace/ prenderlo dove il sole, come dicono,/ forse non batte mai/ non sono io la mamma di Telemaco/ Non sono io la troia condannata/ a figliare per conto di pedofili». Isgrò sa stupirci con la sua capacità di miscelare il contemporaneo con l’antichità: «È pedofilo Ulisse / come pare?/ oppure le sue donne sgusciano / e lui se l’è sognate/ come questo cantare di sirene infante».

D’altronde l’artista aveva già cancellato la barca di Ulisse, adoperata dal Piccolo Teatro di Milano per il manifesto della Stagione 2018-19. Con questa operazione saldava egregiamente insieme la scrittura e la pittura. E infine Odisseo, si confessa, ci racconta Isgrò, «Ah solitudine umana, di tutte le libertà/ possibili, tu sei la peggiore!/ e anche la più amara e la più ingrata./ perché si resta soli per essere più liberi/ e si rimane liberi per essere più soli/ alla mercè del primo che ti vuole/ e te lo chiede/ la libertà coatta porta sfiga/ l’Odissea è finita, e se ho anche mangiato/ il loto e mi sono distratto dimenticando il mondo/per cinque minuti-non di più- la mia distrazione non è mai assoluta».

Emilio Isgrò in camerino © Ivan Nocero

Applausi infiniti a questa magica rappresentazione che ha incantato tutti i presenti, miscelando le mitiche cancellature con i versi del teatro di parola. Una «drammaturgia» soprattutto che, come auspicava il suo autore «cancellasse il silenzio». Cancellando fin dal 1956 Emilio ridà energia e nuovi significati alle parole, come d’altronde ha recentemente fatto nel 2011 cancellando la Costituzione Italiana e il debito pubblico, o a Roma, al Quirinale nel 2020, cancellando «i provvedimenti per la difesa della razza italiana» pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» il 19 novembre 1938.

Emilio Isgrò è assolutamente convinto che il suo sia «un testo cancellato per un Paese cancellato. Ma si sa che in latino due negazioni affermano, tramutando in vita la morte» Attualissime le considerazioni di Italo Calvino scritte sul «Corriere della Sera» nel 1975: «Ciò che Ulisse salva dal loto, dalle droghe di Circe, dal canto delle Sirene, non è solo il passato o il futuro. La memoria conta veramente, per gli. individui, le collettività, le civiltà, solo se tiene insieme l’impronta del passato e il progetto del futuro, se permette di fare senza dimenticare quel che si voleva fare, di diventare senza smettere di essere, di essere senza smettere di diventare».Grande plauso a questa ultima edizione pompeiana che mette in scena solo autori di grande qualità, come il prossimo appuntamento del 27, 28 e 29 giugno con il «De Rerum Natura (there is no planet B)» di Fabio Pisano, ispirato all’omonimo testo di Tito Lucezio Caro, con la regia di Davide Iodice. E infine il 4, 5 e 6 luglio con l’«Edipo Re» di Sofocle per la regia di Andrea De Rosa.

Altri articoli dell'autore

Il giornalista e scrittore sta portando in tour per l’Italia il suo fortunatissimo saggio sul patrono d’Italia, di cui il prossimo anno ricorrono gli 800 anni della morte

Nel veneziano Teatro La Fenice l’opera di Mozart, diretta da Ivor Bolton e con la regia di Paul Curran, rivendica la forza del perdono e della gentilezza

Per i 340 anni della nascita di Händel il festival ravennate ne ha messo in scena l’«Orlando», l’«Alcina» e il «Messiah»

Con la regia di Robert Carsen l’opera di Mozart in scena alla Scala di Milano abbandona la Napoli del Settecento e si trasporta in un set televisivo, in cui Don Alfonso e Despina diventano i conduttori dello spettacolo e gli spettatori i giudici