Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliSe negli ultimi anni l’arte prodotta tra le mura di un carcere è riuscita a conquistare visibilità nei musei del mondo è stato grazie al lavoro fatto da alcuni artisti che hanno trasformato la loro esperienza di reclusione in denuncia e racconto collettivo. Tra questi il più noto è probabilmente Jesse Krimes (Lancaster, Pennsylvania, 1982). Krimes ha usato l’arte non solo come ancora di salvezza mentre scontava una condanna a sei anni per possesso di droga, ma anche come faro per orientare la sua vita dopo il carcere. A dieci anni dal suo rilascio e dopo una Guggenheim fellowship e mostre in importanti musei come il MoMA, Krimes espone al Metropolitan Museum of Art di New York in una mostra curata da Lisa Sutcliffe, responsabile del Dipartimento Fotografia per il museo, che accosta il suo lavoro a immagini del XIX secolo provenienti dalla collezione del Met, realizzate dal criminologo francese Alphonse Bertillon, un precursore della foto segnaletica. Artista e curatrice hanno scelto tre lavori monumentali, «Purgatory» (2009) e «Apokaluptein:16389067» (2010-13), realizzati in carcere ed esposti qui insieme nella loro interezza per la prima volta, e «Naxos» (2024), una nuova installazione composta da oltre 9mila sassi raccolti dai cortili delle prigioni da persone detenute nelle carceri degli Stati Uniti. La mostra «Jesse Krimes: Corrections», in corso fino al 13 luglio 2025, esplora il ruolo della fotografia nello strutturare i sistemi di potere. Nella pratica di Krimes l’arte fatta in prigione con «pezzi» di prigione parla di prigione, ma finisce per parlare di tanto altro.

Una delle opere che espone al Met, «Purgatory», è anche una delle sue prime, fatta con saponette e carte da gioco quando era in carcere. Com’è nata questa idea?

Ho iniziato a lavorare a «Purgatory» quando ero in isolamento, in attesa del processo, quindi ancora presunto innocente. Iniziai a usare i materiali disponibili in prigione, raccogliendo saponette su cui trasferivo foto segnaletiche prese dai giornali. Poi aggiungevo ritratti di celebrità o di funzionari del Governo, per complicare un po’ la nozione di chi consideriamo trasgressore. Stavo leggendo Sorvegliare e punire. Nascita della prigione di Michel Foucault e riflettevo su come la genealogia dei sistemi punitivi parta da impiccagioni ed esecuzioni pubbliche. Era un modo per controllare la popolazione, mostrando i limiti e le conseguenze dell’oltrepassarli. Questo oggi non succede. Con l’incarcerazione nascondiamo le persone dietro muri, le allontaniamo dalla comunità. Ma allo stesso tempo, quando qualcuno viene arrestato, si scatta una foto segnaletica che viene poi pubblicata su un giornale e circondata da una narrazione su questa persona, rappresentata in quello che è, molto probabilmente, il momento peggiore della sua vita. Quella fotografia è l’unica descrizione dell’identità di questa persona, ma si tratta di esseri umani a tutti gli effetti, membri di una famiglia, di una comunità, gente che ha fatto anche cose buone. Quelle immagini mi sembrano una versione contemporanea della decapitazione pubblica. Attraverso la fotografia vengono catturati la testa e il viso di qualcuno, per un’esposizione pubblica cerimoniale di trasgressione.

Perché il sapone e le carte?

Il sapone ha una connotazione di purificazione che si collega ai principi fondanti di ciò che la reclusione, almeno in teoria, dovrebbe fare. Ho realizzato 292 ritratti su sapone che ho poi intarsiato all’interno di mazzi di carte da gioco. Mentre io usavo l’arte per cercare di evadere dalla mia situazione disumanizzante, in carcere molti giocavano a carte. I giocatori erano spesso separati da muri di cemento e non si vedevano tra loro. Le carte passavano da una cella all’altra e si giocava a poker con persone che potevano essere 20 celle più in giù: i giocatori chiamavano le carte per far sapere all’avversario che cosa stavano giocando. Nel poker, che è basato su segnali e sul linguaggio del corpo, non essere in grado di vedere l’avversario trasforma radicalmente il gioco, diventa un sistema di fiducia. Così ho iniziato a collezionare vecchi mazzi e usarli come piccoli contenitori per nascondere e proteggere i ritratti su saponi quando li spedivo per posta per farli uscire dal carcere.

L’altra serie esposta al Met è «Apokaluptein». Ce ne parla?

Dopo il processo ricevetti una condanna a 70 mesi di carcere federale e uscii dall’isolamento. Per la prima volta in un anno potevo uscire dalla cella e iniziai ad avere accesso a un po’ più di materiali. È stato allora che ho iniziato a creare «Apokaluptein», un lavoro composto da 39 lenzuola da prigione, realizzato in un periodo di tre anni, lavorando dalle 12 alle 14 ore al giorno. Usando gel per capelli e un cucchiaio, trasferivo sulle lenzuola immagini del «New York Times» che era la mia unica finestra sul mondo. Le immagini sono una collezione di tutto ciò che accadeva nel mondo mentre ne ero lontano. Siamo perlopiù addestrati a leggere il testo e la parola scritta e giungiamo a conclusioni su come comprendere quelle informazioni. Ma la maggior parte delle persone non è addestrata a leggere il linguaggio visivo. Rimosse dalle narrazioni testuali, le immagini iniziano a raccontare una storia molto diversa.

In che modo in questa mostra si confronta con l’inventore della foto segnaletica?

La fotografia mi interessa in quanto appropriazione, poi tradotta in qualcosa che viene disperso tra la popolazione. Mi colpisce che Berillon avesse sviluppato questo processo per identificare le persone accusate di crimini e combattere la recidiva, ma quasi tutte le persone fotografate erano anarchici. Anche nello sviluppo dello strumento quindi si trattava meno di combattere la criminalità e più di creare un’arma contro chi si opponeva al Governo. Oggi le foto segnaletiche che circolano nei media sono perlopiù di persone di colore. Osservare questo passaggio ci fa capire chi consideriamo una minaccia.

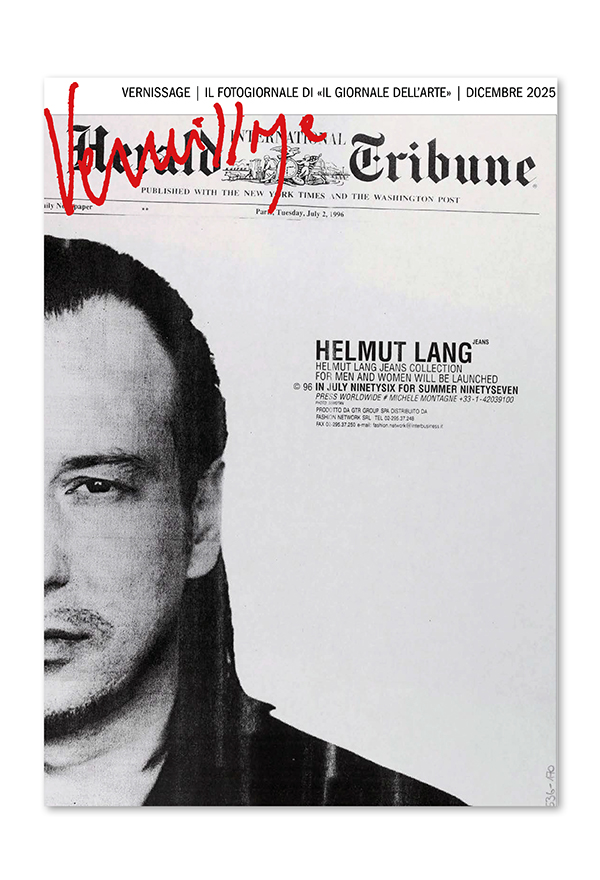

«Purgatory» (2009) di Jesse Krimes, New York, The Metropolitan Museum of Art. © Jesse Krimes

Nella sua esperienza con il sistema penale lei si sente vittima di ingiustizia. Il senso di ingiustizia è entrato nel suo lavoro?

Penso sia una sorta di fondamento filosofico concettuale di tutto ciò che faccio come artista. Anche se i materiali cambiano, li riporto sempre a questa ideologia punitiva della nostra società e allo stesso tempo creo oggetti che possono aiutare a umanizzare le persone colpite dall’ingiustizia e creare una comunità di cura. Molta ingiustizia nel mondo è conseguenza di egoismo. Si ricollega ai nostri valori sociali, in particolare qui negli Stati Uniti, dove c’è molto individualismo e poco senso della collettività. E questo è ciò che consente all’ideologia punitiva di prendere piede, perché ci possiamo permettere di mettere una distanza tra noi e i nostri fratelli e sorelle e pensare che se sto bene io, non c’è motivo di preoccuparmi. Dall’età di 13 anni sono passato attraverso ogni aspetto del nostro sistema penale, dalla libertà vigilata minorile alla prigione di Stato, alla prigione federale. Ma nessuno mi ha mai chiesto: Che cos’è che non va? Che cosa sta succedendo? Sono stato etichettato come criminale e ciò ha iniziato a insinuarsi nella formazione della mia identità. Se tutti mi vedevano così, così dovevo essere. Quando in realtà quello che stava succedendo era che ho avuto molti traumi nella prima infanzia ed ero troppo giovane per sapere come elaborarli. Le mie erano grida di aiuto, ma sono state accolte con punizioni e poliziotti. Ciò che cerco di fare nel mio lavoro è introdurre quella cura ed empatia così necessarie per la comunità.

Questo mi porta a chiederle di raccontare il suo lavoro per il Center for Art & Advocacy che ha fondato.

Il centro è una conseguenza naturale della mia pratica. Dalla mia esperienza nel sistema carcerario ho avuto modo di riscontrare come non esistano programmi di riabilitazione efficaci. Psicologi e consulenti ti parlano di che cosa hai sbagliato, ma nessuno ti chiede in che cosa sei bravo, quali sono le parti positive della tua identità, che cosa ti interessa fare, piuttosto che inchiodarti ai tuoi errori. Nel sistema carcerario la creatività abbonda, ho visto artisti straordinari, autodidatti. Io ho avuto la fortuna di andare al college, ma in carcere mi sono imbattuto in tante persone che facevano tutto questo da sole, senza nessuno che li consigliasse. Ho creato un fondo per assistere questi artisti quando escono dal carcere e molti si ritrovano senza casa, senza lavoro, senza servizi di base. Nel 2016 è nata una borsa di studio per il diritto al ritorno con cui abbiamo finanziato oltre 36 artisti. Nel 2022 abbiamo trasformato il programma nel Center for Art and Advocacy, che propone un approccio multiforme per supportare artisti impattati dal sistema penale in tutte le fasi della loro carriera. Stiamo lanciando un programma accademico per lavorare con artisti emergenti, collaborando con musei e istituzioni in tutto il Paese. Con il Met faremo una sorta di pilota di questa accademia, per poi creare un curriculum che si estenderà a tutto il Paese. Per artisti più affermati continueremo a offrire programmi di fellowship e poi ci sarà un programma di residenza, perché molti di questi artisti non hanno avuto accesso alla comunità artistica e alla possibilità di esplorare materiali e mezzi. Il programma di residenza offrirà loro tempo e spazio gratuiti per esplorare ogni aspetto della loro pratica, seguiti da tutor.

Qual è la posta in gioco alle prossime elezioni presidenziali per questo sistema penale americano così problematico?

Non credo ci siano mai state elezioni in cui la posta in gioco fosse così alta. Penso che i democratici stiano facendo uno sforzo serio e in buona fede verso la decarcerizzazione e se Trump e i repubblicani vincessero, il rischio più immediato sarebbe l’aumento dell’incarcerazione femminile. L’annullamento della protezione federale del diritto all’aborto crea il terreno per far salire alle stelle l’incarcerazione delle donne. Sta già succedendo. Quella femminile è la popolazione carceraria in più rapida crescita nel Paese negli ultimi 10 anni, soprattutto nei centri più piccoli e nelle comunità rurali dove, tra l’altro, si costruiscono prigioni per creare lavoro. Prigioni che vanno riempite e il rischio e che le riempiano di donne, criminalizzando l’aborto e la contraccezione. E lo stesso potrebbe succedere, a una scala spaventosa, con l’immigrazione. Se Trump dovesse andare al Governo (l’intervista è stata realizzata prima delle elezioni statunitensi del 5 novembre, Ndr) i progressi fatti nello smantellamento dell’incarcerazione di massa verrebbero completamente erosi.

Pensa che l’arte possa avere un ruolo nell’impedire che ciò accada?

L’arte svolge un ruolo incredibilmente importante. Quello che fa l’arte è creare empatia. Crea uno spazio, un oggetto, un’esperienza che connette a livello umano. Penso che svolga un ruolo enorme nel modo in cui vediamo noi stessi come individui e come società e in ciò che apprezziamo e a cui teniamo. I musei sono l’epitome di ciò che apprezziamo come società, di ciò che viene conservato per i posteri, le cose a cui diamo valore. Una prigione è l’esatto opposto, un edificio di dimensioni simili a un museo, se non più grande, dove mettiamo tutti e tutto ciò che riteniamo non prezioso, superfluo. E chi ha attraversato i sistemi carcerari può contribuire a formare l’idea di ciò che una società debba apprezzare perché ha sperimentato la spada della giustizia in un modo che altri non hanno sperimentato: le loro intuizioni creative e il loro contributo sono inestimabili.