Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Silvia Mazza

Leggi i suoi articoliPalazzolo Acreide (Siracusa). Una mostra (tre opere in tutto) sul Rinascimento ma ideata e curata da un’archeologa, che trasferisce, dal museo d’arte che lo custodisce a un archeologico ad appena 40 km, un dipinto non solo caratterizzante l’identità del museo di provenienza, che ne viene privato in piena stagione turistica senza contropartita, ma inserito pure tra i 23 beni identitari dell’intera Regione siciliana; un’opera dall’estrema delicatezza conservativa spostata per un progetto culturale assai debole e in obbedienza a pretese campanilistiche del territorio che se fossero ascoltate anche altrove, in nome di una restituzione ai contesti per cui le opere furono realizzate, si potrebbero svuotare (seppur temporaneamente) i musei di mezzo Paese. Ma per favorire il recupero di processi identitari da parte dei territori non si può pensare a eventi culturalmente più dignitosi che possano «educarne» l’egoismo campanilistico?

Tutto ciò accade a Palazzolo Acreide, dove al Museo Archeologico Iudica di Palazzo Cappellani, inaugurato due anni fa, dal 17 agosto al 16 ottobre è stato trasferito uno dei capolavori di Antonello da Messina, l’«Annunciazione» custodita nella Galleria regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, realizzata nel 1474 dal pittore messinese per la chiesa dell’Annunziata nella stessa Palazzolo, dove rimase fino al suo trasferimento nel 1907 (a seguito dell’acquisto da parte dello Stato) al Museo Archeologico di Siracusa, per poi passare dal 1940 all’attuale sede di Palazzo Bellomo. La mostra mette a confronto il dipinto con due statue di «Madonna col Bambino» di Francesco Laurana, una proveniente da una chiesa dello stesso paese, dell’Immacolata, l’altra dalla chiesa del Santissimo Crocifisso di Noto.

Rosalba Panvini, soprintendente di Siracusa, non è nuova a operazioni del genere. La ritroviamo, infatti, curatrice anche di un’altra mostra, in corso fino al 9 ottobre, che nulla ha che vedere con la sua disciplina, quella che accosta quindici oli di Mattia Preti al «Seppellimento di santa Lucia» del Caravaggio nella chiesa che lo custodisce in piazza Duomo. Solo che in quest’ultima come cocuratore l’archeologa si è affiancata, almeno, uno storico dell’arte (Franco La Fico Guzzo). Mentre per quella palazzolese nella brochure (non c’è un catalogo della mostra) alla voce «ideazione» (ma non a quella «curatela») si affianca il nome di Gioacchino Barbera, già direttore dell’Abatellis di Palermo, in pensione dai primi di luglio, che però non firma nessuno scritto o scheda e che ha preferito non rilasciarci alcuna dichiarazione. La soprintendente col pallino delle mostre, ma che «non si occupa dei problemi della città», ci dice l’avvocato di Legambiente Corrado Giuliano: «tace sugli inviti ad applicare l’art. 52 del Codice che impone che il soprintendente con il sindaco regolino le parti di centro storico più a rischio di turismo, non è venuta al convegno sul Porto pur essendo l’Istituto che lei dirige il più interessato al piano paesistico, né risulta che faccia niente né per il Parco archeologico né per la Riserva della Pillirina, entrambi da costituire e a rischio di compromissione».

Da qualunque punto di vista lo si consideri, il trasferimento del capolavoro antonellesco, accompagnato da numerose polemiche rimaste a livello locale, è un progetto che elude sia il Codice dei Beni culturali (art. 64, che vieta l’uscita dei beni quando costituiscono il fondo principale di un museo), sia il Decreto regionale 1771 del 2013, che sebbene si riferisca all’uscita dal territorio siciliano dei beni, e che quindi non prenda in considerazione un prestito infraregionale, pone l’accento su temi come la necessità di valutare la rilevanza culturale degli eventi tali da valorizzare i beni concessi in prestito (art. 4) e il rischio di sottoporli a danni nel trasporto o causati dalla permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli (art. 1). Temi che ritroviamo, l’anno seguente, pure nella relazione del 6 ottobre 2014 della Commissione presieduta da Giuliano Volpe e voluta dal ministro Dario Franceschini per verificare la trasportabilità dei Bronzi di Riace all’Expo di Milano. Il documento, oltre a esprimere un parere negativo sull’operazione, aveva, infatti, anche colto l’occasione per sottoporre all’attenzione del ministro alcuni temi di riflessione, auspicando «l’adozione di linee guida sulle procedure da seguire nel caso di prestiti e trasferimenti di opere d’arte». Al punto 1, in particolare, si «sottolinea la preoccupante debolezza, se non l’assoluta mancanza, di un progetto scientifico e culturale, che sempre dovrebbe essere alla base del prestito e dello spostamento di un’opera d’arte dal luogo originario di conservazione; un solido progetto culturale dovrebbe, infatti, rappresentare l’unica reale motivazione per valutare e affrontare anche i rischi che sempre sono legati ad uno spostamento, che, sempre, anche nelle condizioni di massimo rispetto di procedure tecniche rigorose, comporta per tutte le opere d’arte uno stress e un acceleratore del processo di degrado».

Incerta validità del progetto culturale e rischi conservativi.

Tornando alla nostra mostra, per il primo aspetto, il confronto tra Laurana e Antonello è ampiamente noto agli studi scientifici (a cominciare dalla monografia lauranesca di Benedetto Patera del 1992 in poi), ma soprattutto non è favorito dall’allestimento, che colloca il dipinto in una sala separata (nemmeno contigua) da quella in cui sono accostate le due sculture lauranesche, per cui la mostra presentata come un grande evento, ma senza adeguata campagna di comunicazione e di cui non c’è traccia nel sito ufficiale del Dipartimento Beni culturali nemmeno dopo l’inaugurazione, non va altro che ad allungare la lista dei «mostrifici» lungo tutto lo stivale, lontana com’è dalle monografiche per le quali l’«Annunciazione» lasciò in passato la Sicilia, pensiamo a quella del 2006 alla Scuderie del Quirinale a Roma, curata da Mauro Lucco o quella più recente al Mart di Rovereto, tra il 2013 e il 2014, curata da Ferdinando Bologna e Federico De Melis.

Proprio quest’ultima ci serve a introdurre il secondo aspetto, quello conservativo. Premesso che tutte le operazioni di trasferimento da Siracusa a Palazzolo Acreide sono state seguite dai tecnici del Centro Regionale per il Restauro e che la sala che accoglie l’olio è stata dotata di una climatizzazione dedicata, vale la pena citare ancora la relazione Mibact, dove dice che «spostamenti ripetuti in tempi ravvicinati» sono «tassativamente da evitare» (punto 4). Il che è particolarmente vero per l’opera in questione, delicatissima e che richiede di essere movimentata solo per straordinari eventi di alto spessore culturale.

A tal proposito abbiamo raccolto il parere di un tecnico che il dipinto antonelliano lo conosce da vicino, per avervi effettuato indagini diagnostiche in occasione dell’ultimo restauro Iscr curato dal compianto Giuseppe Basile tra il settembre 2007 e il marzo 2008. Per Roberto Ciabattoni, del Laboratorio di Fisica dell’Istituto romano, un’autorità in materia di sistemi innovativi per la movimentazione e trasporto delle opere (suoi quelli per il Satiro e i Bronzi di Riace) «la particolarità dal punto di vista conservativo di questo dipinto, in origine un olio su tavola di noce, la cui pellicola pittorica fu staccata e riposizionata su doppia tela tensionata da un telaio, operazione ardita e traumatica condotta nel 1907 da Luigi Cavenaghi, sta proprio in questo sistema che se stabilizza di più il dipinto, crea altri problemi sul fronte del suo equilibrio meccanico: si tratta di un sistema delicato e complesso che risente delle sollecitazioni indotte dall’ambiente in cui è collocato e per il quale è di particolare rilevanza il controllo della stabilità strutturale. Eventuali processi “sforzo-deformazione” dell’attuale sistema tela-telaio sono correlabili con possibili variazioni microclimatiche ambientali ». Un’opera che continuò a manifestare problemi anche dopo il trasporto: «né meno traumatica, prosegue Ciabattoni, fu la riadesione della stessa pellicola condotta nel Gabinetto di restauro degli Uffizi, e ancora per le persistenti problematiche intrinseche di non facile risoluzione, nel 1942 fu affidata all’ex Icr di Brandi, quindi nel 1986-1987 ci fu un nuovo intervento di restauro in Sicilia, per arrivare a quello Basile». Insomma, Ciabattoni si sente di poterne «sconsigliare la movimentazione».

«Ci adopereremo per far rispettare tutte le norme e i parametri, aveva detto la Panvini prima del trasferimento, ma l'opera non può più essere spostata fuori dai confini della Regione Siciliana, mentre qui siamo appena a 40 km. E non solo, torna nel luogo in cui fu portata via, la riportiamo nella città per la quale fu creata».

Il fatto è che la soprintendente, ovvero colei a cui istituzionalmente si attesta la funzione di tutela, sembra ignorare che dal punto di vista conservativo non fa differenza se l’opera sia spedita a pochi chilometri o dall’altro capo d’Italia, perché «il momento più critico, ci spiega ancora Ciabattoni, è quello del cambio di ambiente, quando viene meno la stabilità microclimatica». E proprio perché il dipinto meno di due anni fa era stato trasferito al Mart di Rovereto che si sarebbe dovuto evitare di sottoporlo in tempi così ravvicinati a un altro spostamento.

L’opera è vero che torna nella cittadina d’origine (è questa una motivazione valida, dicevamo, perché i musei di mezza Italia si svuotino in favore dell’hinterland?), dalla quale non fu «portata via» coattamente, ma a seguito di regolare acquisto da parte dello Stato, però non per essere restituita alla sua chiesa d’origine (il che avrebbe, peraltro, richiesto accorgimenti conservativi e di sicurezza maggiori), ma esposta in un museo senza alcun nesso tra contenuti della mostra e la tipologia dei materiali in esso esposti, archeologici.

Perché a fine stagione turistica?

Chi conosce il ritmo della stagionalità turistica acrense, sa benissimo che solo una folle calendarizzazione ha fatto sì che il dipinto vi giungesse il 17 agosto. L’ultima festa di richiamo turistico, quella di san Sebastiano, il 10 agosto, è quasi un saluto all'estate. Vogliamo arrivare fino a Ferragosto? Ma dopo è opinione condivisa a quelle latitudini che l'attesa turistica slitti ormai in bassa, bassissima stagione. Poi il paese si svuota in settembre, mentre a metà ottobre, quando la mostra chiuderà, a Siracusa la stagione è ancora pienamente vitale. Ma un palazzolese, invece che farsi intrappolare in una inutile querelle tra prossimità geografiche antagoniste, non dovrebbe, piuttosto, chiedersi perché l'Antonello non è stato portato, per esempio, a inizio stagione?

La modalità del prestito

Il direttore del nuovo polo museale che fa capo al Bellomo, Lorenzo Guzzardi, subentrato all’uscente Giovanna Susan (nominata a capo del nuovo polo museale di Enna), che aveva prodotto una lunga relazione in cui esponeva tutta una serie di criticità sulla «sostenibilità» dell’operazione, ci riferisce di aver trovato al suo insediamento già l’autorizzazione dell’assessore ai Beni culturali Carlo Vermiglio, che, evidentemente, non ha ritenuto necessaria la formalizzazione di un parere da parte del direttore del museo prestatore: non lo ha espresso Guzzardi e nemmeno la Susan aveva fatto in tempo a fornirlo prima del trasferimento ad altra sede.

Perché la cosa sorprendente, a margine di questa vicenda, è scoprire che la Sicilia non ha una chiara e univoca disciplina per i prestiti delle opere d’arte. Il punto di riferimento normativo resta, naturalmente, il Codice, ma per definire criteri, procedure e modalità, l’art. 48 c. 3 rinvia all’emanazione di un decreto ministeriale a cui nella Sicilia autonoma dovrebbe corrispondere un decreto assessoriale, mai emanato. Per cui la normativa esistente è parziale e contraddittoria, mentre finora è invalsa una prassi che non trova, appunto, appigli legislativi, per cui il prestito all’interno della Regione lo autorizza il direttore del museo, mentre se è verso le altre regioni, l’assessore, su parere del direttore, e sentito il Consiglio Regionale dei Beni culturali. Quest’ultimo, in particolare, stando alla Legge regionale 77/80, art. 6, esprime pareri in materia di «partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni culturali», senza altre precisazioni d’ordine geografico e quindi dovrebbe essere sentito anche per le esposizioni infraregionali.

Una prassi, quella appena descritta, che risalirebbe al Regio Decreto 1917 del 1927, che stabiliva che è il direttore museale a trattare la richiesta di prestito, senza nemmeno il parere della Soprintendenza, essendo autonomi sin da allora i musei siciliani. Diversamente che nello Stato, dove, fino a prima della riforma Franceschini, i musei erano uffici delle Soprintendenze. Insomma, in Sicilia basterebbe lasciare le cose così come sono per ritrovarsi allineata al nuovo corso Mibact (Dpcm 29 agosto 2014, n. 171, in vigore dal 10 dic 2014). Nello Stato, infatti, precedentemente, l'autorizzazione per le mostre sul territorio nazionale, la dava la competente Direzione generale sentito il parere della soprintendenza. Per quelle all'estero l’Ufficio esportazione della soprintendenza aveva competenza solamente per le opere d’arte contemporanea, ossia quelle di autore vivente oppure eseguite da meno di 50 anni. Per l’esportazione di tutti gli altri beni culturali era, invece, necessario rivolgersi all’Ufficio esportazione oggetti d’arte antica, medioevale e moderna.

La nuova normativa stabilisce ora, invece, che sia il direttore del polo museale a autorizzare il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, sentite le soprintendenze competenti e, per i prestiti all’estero, anche la Direzione generale musei (art. 34: poli museali regionali); mentre il direttore dei musei autonomi autorizza il prestito sentite le Direzioni generali competenti (archeologia, belle arti e paesaggio, arte e architettura contemporanee) e non le soprintendenze e, per i prestiti all’estero, anche la Direzione generale musei (art. 35: Musei).

Anche in Sicilia ad autorizzare (entro i confini regionali) dovrebbe essere il direttore. Eppure, nel caso dell’Antonello, si è derogato alla prassi e ad autorizzare il prestito è stato l’assessore, come se si si trattasse di un trasferimento oltre i confini regionali. Circostanza che non si può spiegare nemmeno volendo fare riferimento al Decreto 1771/2013, che vieta (tranne in casi eccezionali) l’uscita dei beni che costituiscono il fondo principale di un museo (in linea con l’art. 67 del D. Lgs 42/2004), con particolare riguardo a un «elenco blindato» di 23 opere d’arte, tra le quali rientra pure l’«Annunciazione» di Palazzolo Acreide. Perché tale decreto, infatti (come la precedente direttiva assessoriale del 23 maggio 2007, che introduce, peraltro, il parere della soprintendenza), disciplina solo «l’uscita dal territorio regionale».

Singolare che a dimenticarlo, nell’argomentare il proprio no al prestito, sia proprio il suo stesso firmatario, l’allora assessore Mariarita Sgarlata. Ad ogni modo, a parte richiedere in casi straordinari il preventivo parere della Giunta di Governo, il decreto non indica l’iter amministrativo da seguire nel prestito.

Né ci è dato conoscere il parere del Consiglio regionale Beni culturali, ovvero degli specialisti, semplicemente per il fatto che il suo insediamento lo si attende da ormai otto anni.

Resta il quesito: in questo Far West amministrativo, su quale base regolamentare o normativa si poggia l'iter seguito per il prestito dell’Antonello?

Secondo Pierluigi Panza («Ananke», 73, sett. 2014) la nuova normativa Mibact potrebbe «generare conflitti di competenza», dal momento che «si fa sempre cenno a un organo decisore sentito il parere di un altro». E fa l’esempio dello spostamento di un Tintoretto da una chiesa. A chi spetta decidere, si chiede, al soprintendente o al direttore del polo museale? A suo dire, il primo non lo sposterebbe, il secondo sì per avere un ritorno con altri prestiti. Come il controverso caso siciliano dimostra, in realtà, non è che prima, quando a decidere erano le soprintendenze, i prestiti non li si facessero. È vero, invece, che di volta in volta andrebbero valutate sui due piatti della bilancia le ragioni conservative e i profili culturali e scientifici sottesi alla richiesta di spostamento di un’opera d'arte.

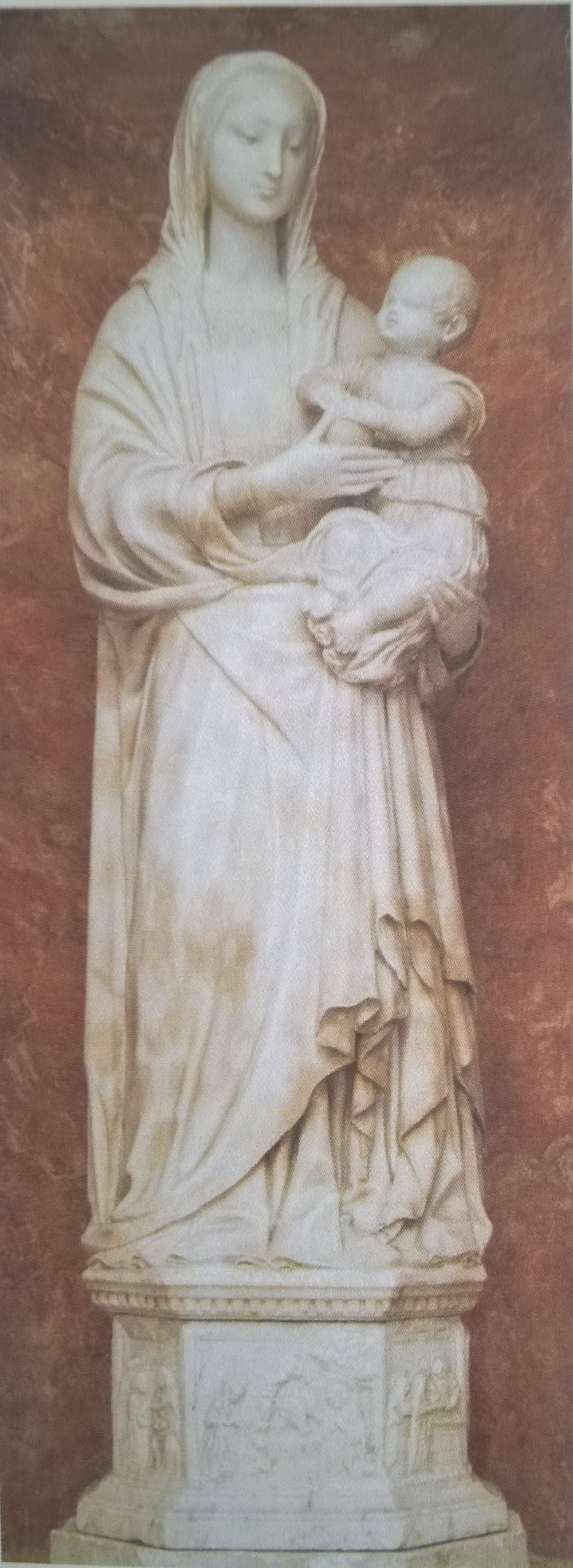

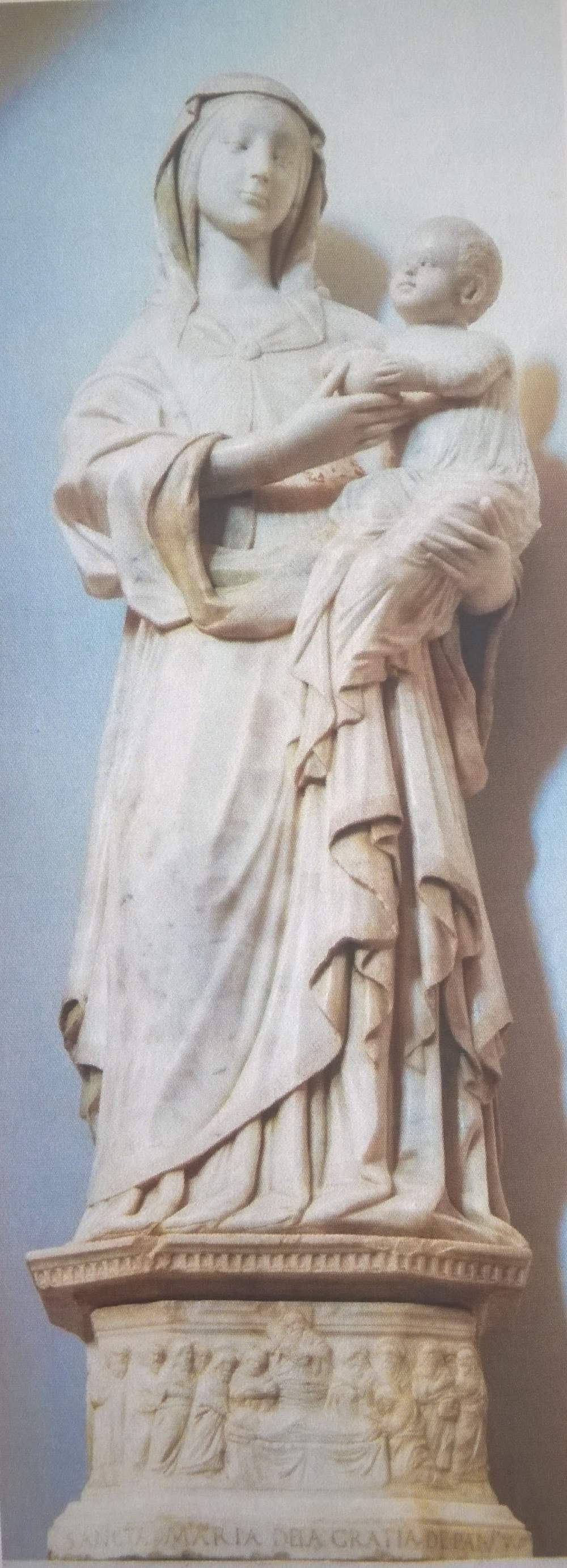

Francesco Laurana, Madonna col Bambino, Noto, Chiesa del Santissimo Crocifisso

Francesco Laurana, Madonna con il Bambino, Palazzolo Acreide, Chiesa dell'Immacolata

L'Annunciazione di Antonello da Messina dopo il restauro curato da Giuseppe Basile tra il 2007 e il 2008 all'Icr

Le due Madonne di Laurana riunite in mostra

Altri articoli dell'autore

La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera

Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni

Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma

Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.