Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Rachele Ferrario

Leggi i suoi articoliA un mese dall’apertura della 18ma edizione della Quadriennale d’arte la domanda è: qual è il suo ruolo istituzionale? La Quadriennale di Roma scopre ancora giovani talenti? Riesce ancora a farli conoscere qui e nel mondo?

Nata nel 1927 in una Nazione ancora in cerca di una propria identità, la Quadriennale degli esordi aveva progetti ambiziosi cui tenne fede: dialogava con la Biennale di Venezia (allora come oggi la nostra Istituzione per eccellenza, che parla al mondo e a cui il mondo risponde con grande rispetto e considerazione) e con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (e Contemporanea). La prima grande mostra, quella in cui si fece notare, fu nel 1935.

Curata da Cipriano Efisio Oppo, offriva una lettura «trasversale» e intelligente di un periodo complesso per la storia e la cultura italiana: accanto ai più conosciuti erano stati invitati artisti meno ufficiali. Fu la volta in cui si fecero notare Giuseppe Capogrossi, Emanuele Cavalli, Corrado Cagli, Mario Mafai, Carlo Levi: non solo erano autori fuori dal coro: «resistevano» alla politica culturale del regime. A breve sarebbero entrati nell’orbita del collezionista Alberto della Ragione, che a molti di loro, appena due anni dopo, salvò la vita dalle leggi razziste. Ma nella Quadriennale del ’35 c’erano anche le donne, e tra queste Leonor Fini e Regina, l’una surrealista, l’altra futurista e donna d’avanguardia oltre le ideologie, anche loro rivalutate oggi dalla critica e dal mercato. Perché accanto all’arte di regime ci fu sempre l’Arte, che non accetta d’essere irregimentata e che, anzi, lotta, indicando forme di resistenza e libertà d’espressione e di pensiero. Il ruolo della Quadriennale non è mai stato semplice.

Tra alti e bassi, fino agli anni Settanta ha sostenuto generazioni di artisti (e molti critici): dalle sue sale sono passati Giorgio de Chirico e Gino Severini, Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti. In quei decenni la Quadriennale continuava a registrare l’umore culturale e anche politico del Paese. Fino a quando, alla metà degli anni Novanta, diventa il palcoscenico delle «Ultime generazioni» (era anche il titolo di quell’edizione del 1996) con Cattelan che stava per diventare Cattelan, Grazia Toderi, Vanessa Beecroft, Nunzio, Cesare Pietroiusti. Ripristina i premi (il primo va a Stefano Arienti). Intorno agli anni Duemila inizia lo straordinario riordino dell’Archivio mentre nel 2016, grazie a un’intuizione di Franco Bernabè (che durante il suo mandato inserisce la chiamata del direttore artistico su concorso) la Quadriennale si rinnova e arriva alla sua veste più attuale con le ultime edizioni: «Altri Tempi altri miti» nel 2016, affidata a 11 giovani curatori; e «FUORI», a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, bloccata dalla pandemia a cinque giorni dall’inaugurazione, riaperta nel 2021 e visitata da un numero straordinario di visitatori.

Milena Pavlović Barilli, «Figura con ventaglio», 1934, Gallery of Milena Pavlović Barilli, Požarevac

La risposta alla domanda è sì, la Quadriennale parla ancora al pubblico appassionato del contemporaneo. Gian Maria Tosatti, artista e intellettuale, in questi anni ha diretto un programma senz’altro ambizioso, talvolta percepito troppo «critico», ma di sicuro ha il merito di essersi aperto ai giovani e ad altre istituzioni come il MaXXI e aver vivacizzato il dibattito. Ma in un mondo iperconnesso, che scorre sul filo dell’IA e della rete, la Quadriennale oggi non può più solo esporre e sostenere l’arte delle giovani generazioni. Deve anche essere una sorta di piattaforma del pensiero che condivida più visioni e saperi e che si apra oltre i confini italiani, che «parli» al pubblico in modo diretto, semplice e appassionato. La politica (e la politica culturale, economica e di mercato) dal canto suo oltre ai finanziamenti, quando ci sono, quando non ancora attivati, dovrebbe sostenere progetti di gestione adatti alla velocità del moderno, rivolgendosi a partner internazionali, perché l’Istituzione dedicata all’arte del presente sia meno orfana nel mondo come avvenne con l’Italian Studio Program (siglato all’inizio del Duemila tra gli altri dal Ministero per gli Affari Esteri con il PS1 di New York). Se vogliamo che i giovani italiani siano riconosciuti nel mondo è soprattutto questa la domanda a cui la Quadriennale firmata da Luca Beatrice, in veste di Presidente (scomparso improvvisamente il 21 gennaio, gli è succeduto Andrea Lombardinilo, Ndr), e da lui affidata a cinque curatori (Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi e Alessandra Troncone, Ndr), dovrà rispondere. L’Istituzione non può, non deve, farlo da sola. Di sicuro deve farsene garante. Beatrice, critico militante, non faceva giri di parole. Non si nascondeva, né temeva di dichiarare le sue posizioni spesso contrastanti sul piano della critica e della politica.

Riproporre l’edizione del 1935 (nella mostra «I giovani e i maestri: la Quadriennale del 1935», a cura di Walter Guadagnini, Ndr) è uno statement, rappresenta il simbolo di un passato con cui la cultura e l’arte oramai hanno fatto i conti e che oggi, ai tempi delle battaglie urgenti per i diritti d’autore e la libertà d’espressione, è necessario rileggere con onestà intellettuale. Un destino triste questa volta è tornato a unire Biennale e Quadriennale, orfane di Koyo Kouoh e di Luca Beatrice. In entrambi i casi si è deciso di continuare seguendo la linea già indicata. Un segno di rispetto ma anche di autorevolezza e civiltà da parte delle Istituzioni e dei loro collaboratori in grado di farsi interpreti di progetti in cui per primi avevano creduto. A scorrere l’elenco degli artisti che esporranno alla Quadriennale (22 donne e 34 uomini) c’è attenzione per la qualità e le differenze tra i linguaggi con presenze importanti nella ricerca fra tradizione e moderno (Luisa Lambri, Gianni Caravaggio, Lupo Borgonovo), giovani che si sono formati nelle aule dell’Accademia di Brera (Emilio Gola, Jem Perucchini) e giovani artiste che sperimentano una nuova «presa in diretta» della realtà (Agnes Questionmark, Giulia Parlato, Federica Di Pietrantonio, Cecilia De Nisco).

Se ben guidata, e sostenuta da collezionisti, istituzioni pubbliche e private, ma anche dal mercato e dalla politica, la Quadriennale potrà sostenere l’arte italiana qui e nel mondo.

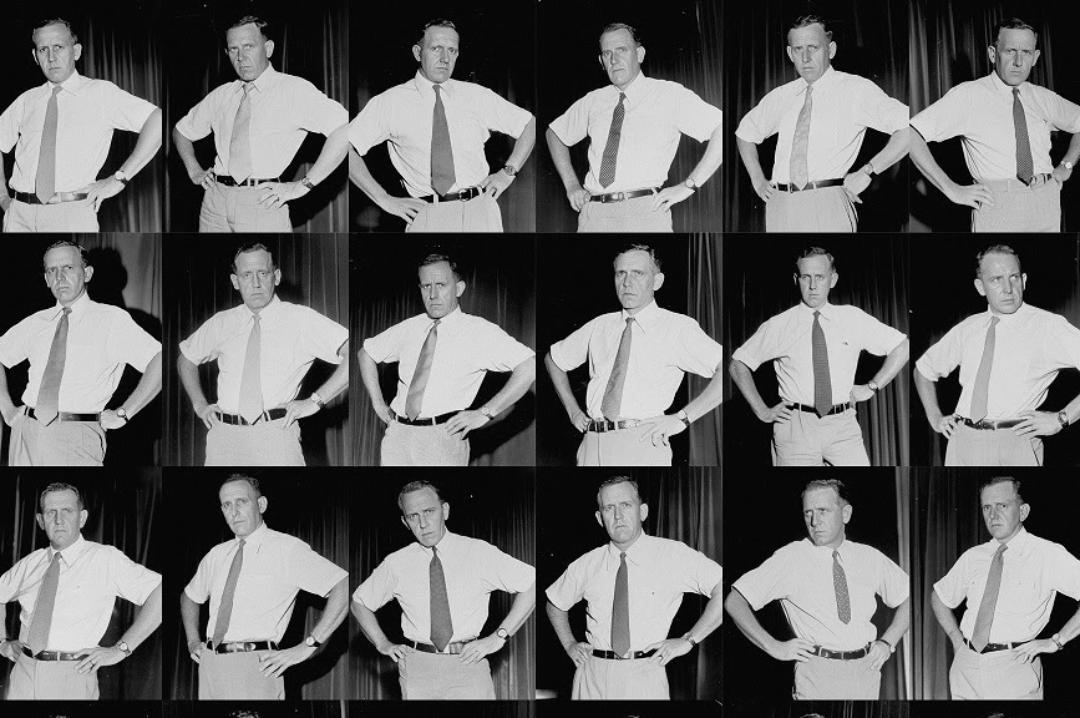

3. II Quadriennale d’arte, 1935. La rotonda del Palazzo delle Esposizioni, allestita dall’architetto Pietro Aschieri. Photo: Giacomelli Carboni, Venezia Roma. Courtesy Fondazione La Quadriennale di Roma