Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliBach aveva appena finito di comporre l’ultimo dei sei concerti brandeburghesi quando, nel 1721, Francesco Solimena inviò da Napoli, la «Resurrezione» per il Belvedere superiore di Vienna. Aveva più di sessant’anni e, senza muoversi di casa, era il più pagato pittore del mondo. Tra i suoi clienti il principe Eugenio VI, l’imperatore d’Austria, il conte Harrach o Vittorio Amedeo II. Sotto le ali dell’aquila imperiale, durante il viceregno austriaco, a Napoli di Caravaggio e i suoi nessuno aveva più sentito parlare; e, ormai, neanche di quel suo naturale opposto che è Luca Giordano.

Chi si trovi a Vienna in questi giorni e intenda pregare dinanzi al quadro giusto lasci Klimt, le vedute napoletane di Rebell e gli autoritratti di Messerschmidt per vedere, da un palco fuori la cappella, questa macchina neocon di oltre tre metri. Manifesto pasquale se mai ce ne sia stato uno, negli anni in cui in Europa si declina una sola lingua: il napoletano. Tiepolo era troppo giovane per porsi come alternativa seria al Solimena schiacciasassi. Pittoricamente parlando la password è CONSERVAZIONE. Tredici lettere tutte in maiuscolo. «Dio ci liberi da novità, che non furono mai buone» scrive, col fiato sul collo di Solimena, lo scrittore settecentesco delle vite degli artisti napoletani, Bernardo De Dominici.

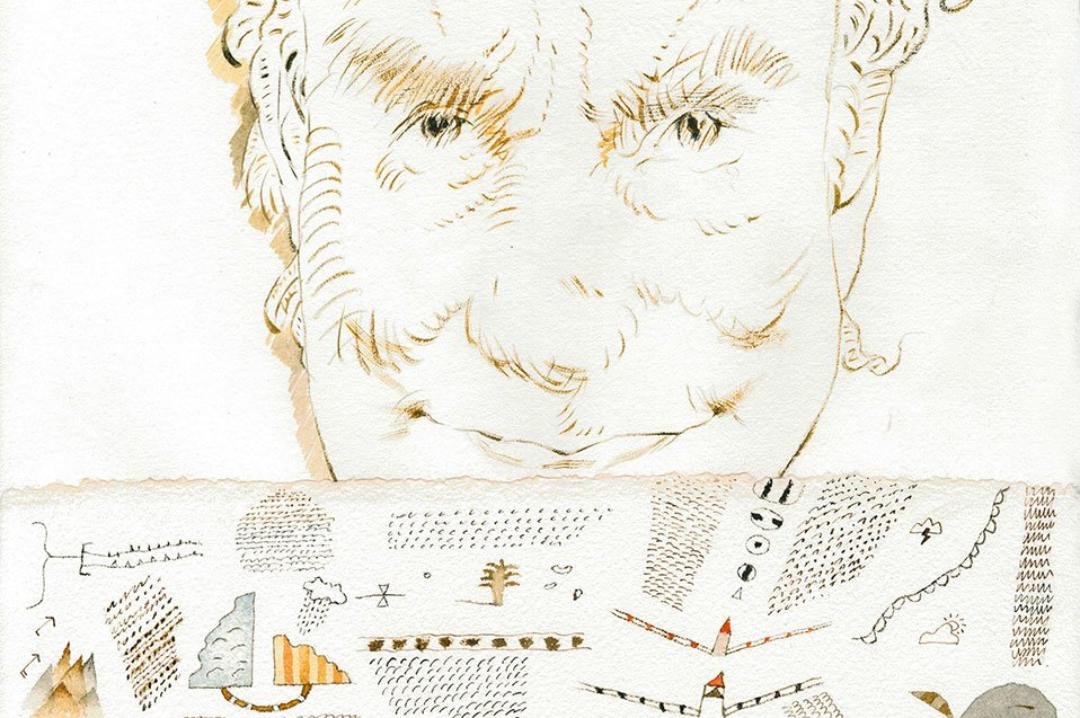

Francesco Solimena, «Resurrezione» (particolare). Vienna, Belvedere Superiore, Cappella Reale

Cristo risorto che vola altissimo. A centro pagina l’angelo che accoglie le Marie dinanzi al sepolcro ormai vuoto. In basso, il quartetto di soldati in tutte le posizioni, di spalle, di terga o raggomitolati; incluso uno che si stira e che il pittore avrà studiato da un modello al naturale. Cosa significa fare tre quadri in uno? O, per dirla con uno slogan di quarant’anni fa: paghi uno e porti via due (o tre)? Il Solimena del Belvedere non è il più bel quadro pasquale del mondo. È semmai quello definitivo. Come un uovo che ne contenga altri, sempre più piccoli. Una matriosca dove, in un corso universitario, sfilano i caravaggeschi, Battistello, Cavallino, Francesco Guarino, Ribera e Preti. Riveduti e ripuliti al fuoco del politicamente corretto. Opere del genere funzionano da bignami per imparare a far girare i panneggi; da campionario di tagli e posture immerse nelle luci di un teatro di posa.

Solimena si veste da storico d’arte comportandosi da professore ordinario che comprima ogni voce fuori dal coro. Nessuno dei contemporanei, a cominciare da Del Po, avrebbe avuto alcuna chance di competere. Quando, nella monografia su Solimena del 1958, Ferdinando Bologna trattò del Solimena che piaceva agli austriaci non poté far altro, turandosi il naso, che tirare in ballo il Carducci quando stigmatizzò l’Arcadia in termini di «conservazione di certe buone tradizioni di dottrina e di stile». In anni di neorealismo e marxismo leninismo avrebbe preferito tacciare Solimena tout court di reazionario, rimpiangendo la libertà di stile e spirito, non dico di Giordano, che è stato Solimena stesso a far fuori; ma anche dei Watteau e degli Chardin; per non parlare dei Ceruti, dei Fra’ Galgario e degli altri pittori della realtà.

Francesco Solimena, «Resurrezione». Vienna, Belvedere Superiore, Cappella Reale

Qui ogni figura è ben contornata e, mentre i limiti della cornice sono finalmente rispettati, lo spettatore è condotto per mano dinanzi al tema sacro come nelle parole crociate facilitate. Si capisce che da opere del genere, dove la pittura esce in uniforme di gala, sia partito il ‘700 austriaco e, in parte, quello francese. Quando, nel 1739, il presidente del parlamento di Borgogna, Charles de Brosses scese a Napoli guardando e sentendo tutto scrisse giusto ciò che nessuno si aspetterebbe. Se era entusiasta dei musicisti come lo saranno, a fine secolo, Mozart, Napoleone o lo stesso Stendhal aggiunse una postilla che spiazzò un po’ tutti. «L’arte della pittura è finita. Non rimane che la scenografia». Aveva ragione lui. Il Solimena di Vienna è puro Teatro. Pittura che funziona come suggerimento del Teatro. E così sarà per altri due secoli fino ad Hayez e alle pitture dei sipari. Nel ’37, del resto, nasceva il San Carlo; quanto a Solimena, avrebbe retto lo sforzo per un’altra decade. Ma a lui resta la palma dell’unico quadro buono, in senso stretto, per accompagnare la Settimana santa. Pace e auguri a tutti.

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

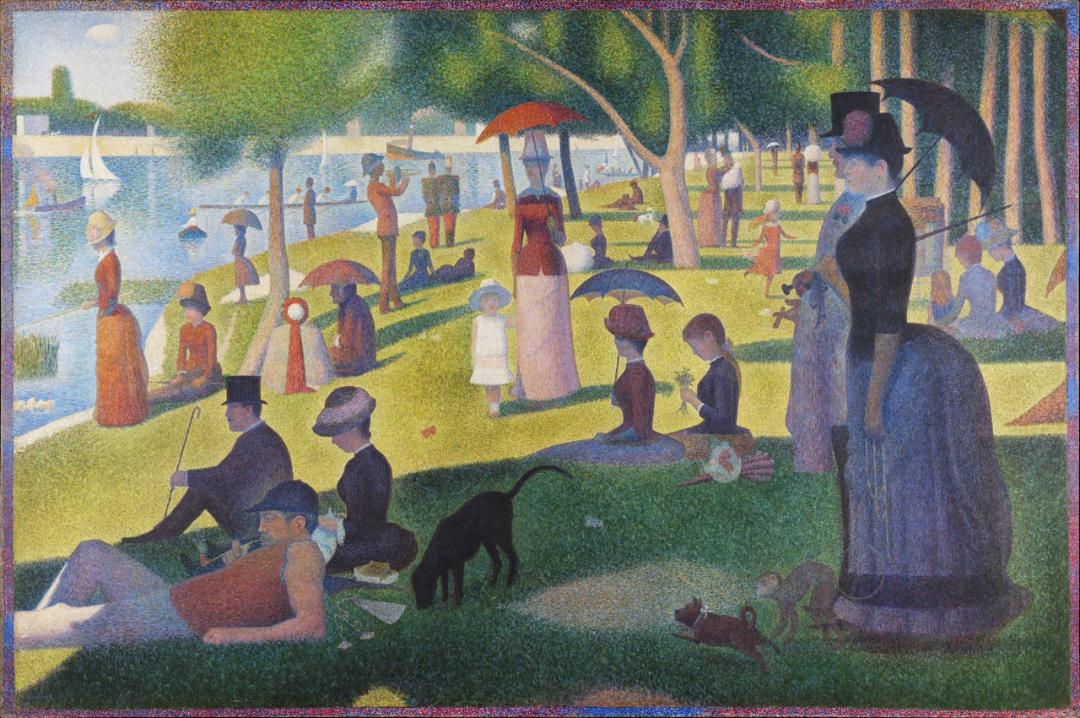

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale