Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anna Minola

Leggi i suoi articoli«Lo sguardo di Simona Maggiorelli si posa sulle crepe, sulle sconnessioni sulle slabbrature di un sistema largamente compromesso, a tratti irreversibilmente marcio. Le pagine che seguono dimostrano che l’arte hai suoi nemici, spesso mortali»: così Tomaso Montanari introduce Attacco all’arte, scritto da Simona Maggiorelli ed edito da L'Asino d'oro.

Il libro si articola in quattro capitoli. Il primo, «La bellezza negata dell’arte paleolitica», prende in considerazione segni e forme di animali e uomini ritrovati prevalentemente in caverne del sud Europa immagini cariche di energia e da subito intrise della fantasia e sensibilità dell’artista. Ma questa forma di arte fu denigrata da religiosi, illuministi, positivisti.

Il secondo capitolo, «L’iconoclastia dei fondamentalisti con l’iPhone», è dedicato a Khaled al Asaad, l’archeologo siriano che si è sacrificato per difendere Palmira dai miliziani dell’Isis. I quali hanno colpito anche i territori siriani, iracheni, libici ecc. e, contraddicendo le loro stesse radici, hanno abbattuto città e edifici di enorme valore, svendendone i frammenti. Del resto, l’iconoclastia è stata una colpa di cui si sono rese responsabili altre religioni come l’ebraica e la cristiana.

«Il saccheggio del patrimonio artistico in Italia» è il titolo del terzo capitolo, in cui si riferisce di come l’Italia abbia dimostrato, e dimostri, trascuratezza nella difesa del suo patrimonio artistico e abbia invece seguito sempre più le leggi del mercato. E questo nonostante l’articolo 9 della Costituzione. E nonostante che, addirittura in età comunale, sia stato elaborato lo «Statuto di Siena» presto adottato da altri Comuni, e che a Venezia abbiano inventato un «catalogo».

Furono iconoclasti anche i giacobini e Napoleone razziò mezza Europa, Italia compresa, per arricchire il Louvre. In Italia, durante il fascismo, l’iconoclastia fu praticata massicciamente dai nazisti.

Quarto capitolo: «L’iconoclastia dell’arte contemporanea». Prevale oggi un’arte che procede per «installazioni, video, performance a effetto choc, o che all’opposto (…) cerca l’anestesia più totale con opere iperconcettuali, che celebrano il vuoto». I nomi che vengono qui richiamati sono quelli di Damien Hirst, Jeff Koons, Marc Quinn, Cattelan ecc., le cui opere sono anche caratterizzate da dismisura e spettacolarità. La «finanziarizzazione», sommata alla globalizzazione, ha provocato un generale e vuoto estetismo. Il che è accaduto attraverso vari passaggi.

La Maggiorelli ricostruisce la storia del Novecento dicendo che i Cubisti hanno fatto saltare le regole classiche, ma «attraverso la distruzione della figura aprivano la strada a una visione nuova che invita lo spettatore a partecipare, a entrare in risonanza, mettendo in gioco la propria sensibilità interna». Un contributo positivo, quindi, quello offerto dal Cubismo e da altri movimenti d’avanguardia. Invece è il Surrealismo il movimento che più ha contribuito alla distruzione dell’arte, con Marcel Duchamp e il suo «objet trouvé», e con l’identificazione, che ha fatto sua, di genio e pazzia. Intanto in America, nel 1964, nasce, dalla «trasfigurazione del banale», la Pop art, che propone una visione razionale, ma senz’anima. La Maggiorelli ovviamente difende una concezione diversa e pensa che l’arte, per quanto libera da regole esatte, debba essere emozione, fantasia e, formalmente, sinteticità. E conclude, con un giudizio forse eccessivamente severo, che tutto il resto è non arte e quindi iconoclastia.

Attacco all’arte, di Simona Maggiorelli, 159 pp., L’Asino d’oro edizioni, Roma 2017, € 18,00

Una replica delle pitture parietali della grotta di Altamira visibile nel Museo della Preistoria a Teverga in Spagna. Lo scopritore della grotta fu accusato di truffa e la bellezza dell'arte rupestre per lungo tempo negata

Altri articoli dell'autore

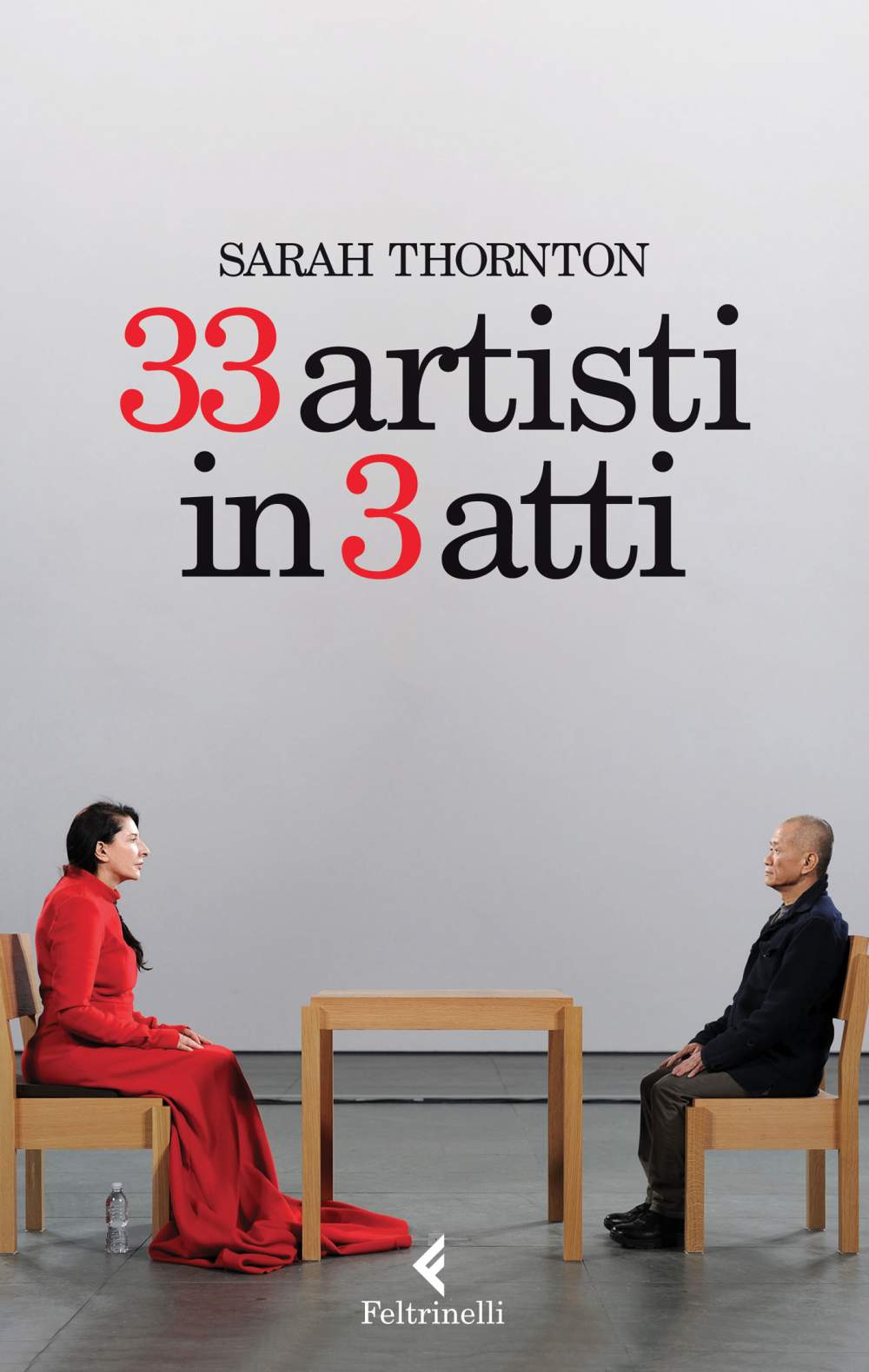

Sarah Thornton ha scelto 33 «personaggi coinvolgenti» del mondo dell'arte