Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Cortellessa

Leggi i suoi articoliCome Pinocchio nella classica lettura di Emilio Garroni (apparsa giusto l’anno della sua morte, cinquant’anni fa), anche Pier Paolo Pasolini era Uno e Bino. Nella più celebre, se non la più bella delle sue poesie lo diceva a Gramsci, «Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere / con te e contro te; con te nel cuore, / in luce, contro te nelle buie viscere», ma per dirlo a sé stesso. Passione e ideologia, con antinomia sottilmente ossimorica, s’intitolerà di lì a poco il suo primo libro di saggi. E Franco Fortini, l’amico e avversario di una vita, gli diagnosticherà la «sineciosi», cioè una coazione appunto all’«ossimoro permanente» (come lo chiamerà invece Montale): e allora Pasolini, con l’inesauribile voracità intellettuale che lo contraddistingue, si appropria di quest’accusa così sofisticata, e ne fa la sua insegna. Doppio lo era nel nome, che convocava due Padri della Chiesa tanto diversi l’uno dall’altro (a ossessionarlo era soprattutto Paolo di Tarso, sul quale voleva fare un film dopo «Il Vangelo secondo Matteo»; nelle carte che ce ne restano, ora appare un eroe, ora un traditore). E doppio lo era nel sangue: nasce nella Bologna moderna e fascista di suo padre, che quando lui è un bambino, salva la vita a Mussolini; ma vagheggia il sogno poetico del Friuli di sua madre, paradisiaco e immaginario, sospeso in una dimensione contemporanea nel senso che al termine ha dato Giorgio Agamben: in cui si fa esperienza, magari a distanza di pochi giorni, di forme di vita del tutto diverse.

È questa scissione che la sua opera interpreta in modo straordinario. Nel capolavoro narrativo, il due volte incompiuto Petrolio, il protagonista (che si chiama Carlo come suo padre, ma anche come Carlo Emilio Gadda suo grande ispiratore) si scinde in una figura doppia: il cinico manager Polis, che vorrebbe far luce sui misteri appunto politici del Paese, e l’assatanato sessuomane Tetis, che non si stanca mai di fare cruising nelle sterminate periferie di Roma. Pochi autoritratti quanto questo sono più impietosi, e più esatti. Ma anche quelle periferie sono un luogo doppio: c’è l’inferno del presente, sovrailluminato da un consumismo in Technicolor, e c’è quello che Pasolini ricordava come un paradiso e riconosce ora, invece, come la premessa necessaria di quell’inferno: la Tor Pignattara in bianco e nero degli anni Cinquanta. È quella che Walter Benjamin chiamava un’«immagine dialettica», e Pasolini è stato fra i pochi artisti del suo tempo a saper cogliere questa dimensione della contemporaneità.

Le sue parole più celebri sono quelle che fa pronunciare a Orson Welles in «La Ricotta»: «Io sono una forza del Passato. / Solo nella tradizione è il mio amore / Vengo dai ruderi, dalle chiese, / dalle pale d’altare» eccetera. Però questa dichiarazione conservatrice (che nei suoi ultimi anni diverrà anche una posizione politica, senza mai venir meno al partito preso d’un marxismo ereticamente esistenziale) si accompagna a un’altra, pochi versi dopo, in cui Pasolini si proclama «più moderno di ogni moderno».

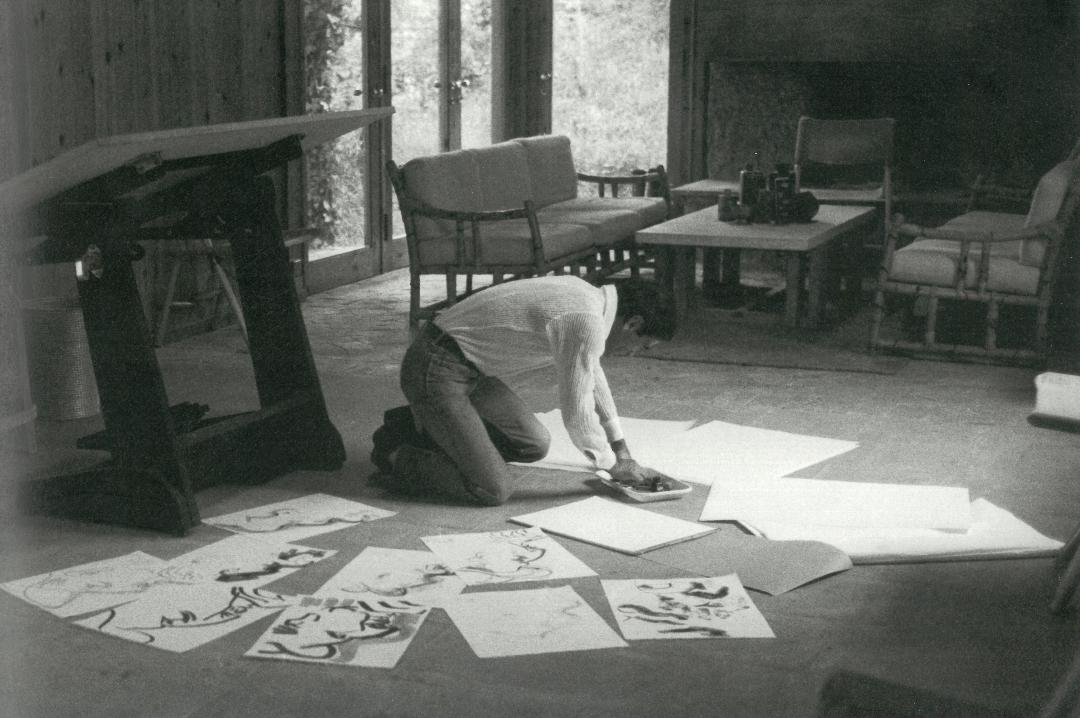

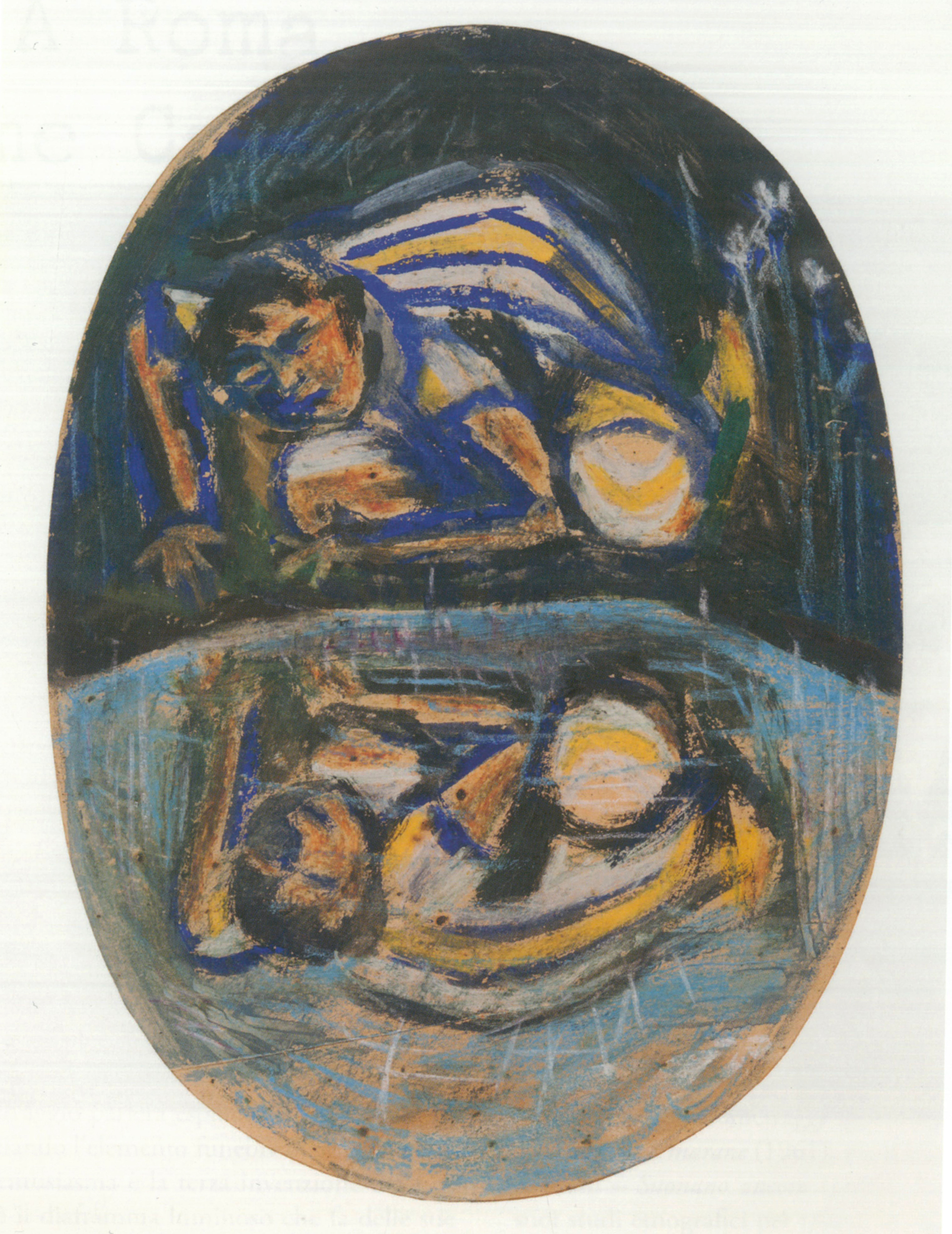

Pier Paolo Pasolini, «Narciso alla fonte», 1947

La sua interpretazione della modernità è anacronica, come la riconosciamo oggi: in quanto mette in discussione gli sviluppi magnifici e progressivi che le avanguardie hanno sempre prescritto all’arte e alla società. Il suo percorso s’interrompe per il più tragico dei motivi nella notte di tregenda fra l’1 e il 2 novembre di cinquant’anni fa, all’Idroscalo di Ostia, ma in quegli anni Settanta Pasolini finisce per apparirci davvero come il più moderno, forse, degli artisti e scrittori del suo tempo. Proprio lui, che si voleva una forza del passato. In Empirismo eretico, geniale autobiografia d’artista in forma saggistica, racconta che da bambino, prima di scrivere, aveva iniziato disegnando e dipingendo. Come sempre ricalca la tradizione che più gli è cara (Dante che nella Vita nova ci si presenta mentre disegna «uno angelo sopra certe tavolette»), ma è vero che la folgorazione, anzi la «fulgurazione figurativa» (come la chiamerà in «Mamma Roma») che battezza davvero la sua vocazione, non la deve alla lettura di un poeta quanto all’incontro, in una piccola aula dell’Università di Bologna, con Roberto Longhi. Quel superuomo, quell’idolo, come Pasolini non esita a definirlo, rappresentava «un’isola deserta, nel cuore di una notte senza più luce», per «un ragazzo oppresso, umiliato dalla cultura scolastica, dal conformismo della società fascista».

La rivoluzione di Longhi consisteva anzitutto nel suo linguaggio («era sguainato come una spada. Parlava come nessuno parlava»), e poi nella prossemica del suo insegnamento: le diapositive di Masolino e Masaccio, che splendevano in quelle tenebre, erano un «meraviglioso film critico».

Proprio quella del cinema, a partire dal sensazionale «Accattone» all’alba degli anni Sessanta, è la via di Damasco che lo libera dagli affanni e dalle bellurie da «piccolo poeta civile anni Cinquanta», come impietoso si autodefinisce nella Divina Mimesis. In questo libro, ennesimo omaggio a Dante concepito allora ma licenziato alla vigilia della morte, inserisce una sezione fotografica che chiama «poesia visiva», con un’espressione introdotta dai suoi nemici della Neoavanguardia: ai quali, scrive sarcastico, offre «una ragione di più per disprezzarlo», «ma al tempo stesso una ragione di più per andare all’Inferno». È il programma di un agone, col quale si elabora un’angoscia dell’influenza. Nella sua ultima, convulsa stagione Pasolini guarda infatti alle sperimentazioni dell’avanguardia artistica, teatrale e cinematografica che in precedenza aveva avversato, con uno sprezzo che malcelava un’attrazione segreta. E così riesce a superarne l’oltranza, con gli ultimi capolavori che i pasolinomani (non a caso) tutt’oggi rifiutano: il citato Petrolio e l’insostenibile «Salò».

Poche settimane prima della fine, tornando nella Bologna dove tutto era cominciato, accetta l’idea dell’amico di una vita, Fabio Mauri, di proiettare sul suo stesso corpo il Vangelo. Così il suo corpo oscuro si congedava dal mondo, proiettando quello di luce nel futuro.

Una ragione di più per andare all’inferno. Vedere, Pasolini

di Andrea Cortellessa, postfazione di Massimo Bray, 352 pp., ill. b/n., Treccani, Roma 2025, € 25

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

A Palazzo Collicola di Spoleto una «mostra magnifica», in cui il ritmo delle immagini si sposa con quello delle cinque variazioni di Beethoven inducendoci a una percezione, malinconica ma infine serena, più stoica che epicurea, dello scorrere del tempo

Una retrospettiva dell’artista alla Gam di Torino (che presenta un nuovo, riuscito allestimento della collezione permanente) riunisce opere simili a «partiture tridimensionali, in cui pieni e vuoti si alternano come note e pause in una melodia»

Parte dal Palazzo Buontalenti di Pistoia, ma si allarga virtualmente ai 300 siti italiani che ospitano suoi lavori, una grande mostra: «Il suo linguaggio ha adattato all’era industriale la semplificazione arcaica e supremamente elegante dell’araldica»

Per festeggiare i suoi primi cinquant’anni, il museo bolognese propone un allestimento che riprende un progetto di Aldo Rossi per il museo: colori primari e una rampa di 26 metri che suddivide in due lo spazio espositivo