Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Zanot

Leggi i suoi articoliDispiace ripetersi, ma il termine chiave che ha dominato il mondo della fotografia nel corso degli ultimi dodici mesi non è cambiato rispetto a un anno fa. Il fatto è che l’Intelligenza Artificiale continua a impattare violentemente su tutti i principali usi di questo mezzo: sociali, scientifici, industriali, commerciali, pubblicitari, fino, ovviamente, al suo impiego nel contesto dell’arte. Ciò non significa però che sia rimasto tutto invariato. Al contrario, il 2024 è stato l’anno di una svolta epocale. L’esito delle elezioni americane ha inequivocabilmente dimostrato che il mondo, ovvero una parte sempre più consistente dei suoi abitanti, non è più interessato alla distinzione tra vero e falso.

È il tema della postverità, per cui ciò che importa non è la verificabilità delle informazioni, ma la loro verosimiglianza, se non altro all’interno di un sistema formato prevalentemente da informazioni ugualmente infondate. Almeno questa non è un’opinione, dal momento che non soltanto il social network di Donald Trump, chiamato Truth con innegabile gusto per il paradosso, non prevede alcun protocollo di fact checking degno di questo nome (i termini del servizio stabiliscono però che non si possa «screditare, diffamare, o comunque danneggiare» chi lo possiede), ma anche X e più recentemente Meta (dal 7 gennaio) hanno deciso di affidarsi alle inaffidabili «community notes» per verificare le informazioni che ospitano.

Un momento dell’attentato a Trump durante il comizio in Pennsylvania, 13 luglio 2024. Ap Foto: Gene J. Puskar

Cosa c’entra la fotografia in tutto questo? Semplice: oggi il dibattito che ha percorso l’intera sua storia, riconoscendola alternativamente come prova di verità o inesorabile falsificazione, documento o interpretazione, specchio o finestra, non ha più alcun senso di continuare. Nello scardinare una volta per tutte la nostra fiducia nelle immagini fotografiche, Intelligenza Artificiale e postverità hanno spazzato via anche il vecchio enigma. Di fronte a una fotografia trovata in rete, pubblicata su un giornale o appesa alle pareti di un museo, non ci domandiamo più se sia vera o falsa, ma se vogliamo crederci oppure no. È la stessa cosa che accade nella sala buia di un cinema o davanti a un videogioco. È una decisione individuale (siamo nell’epoca dell’individualismo di massa), una questione di fede. L’impatto dirompente che la nascita della fotografia ha avuto sulla pittura quasi due secoli fa, sganciandola dalla responsabilità della rappresentazione della realtà, oggi si sta riproducendo in maniera sostanzialmente identica sulla fotografia stessa per effetto dei fattori appena menzionati.

Quando nei primi anni Novanta i software per la manipolazione delle immagini fecero irruzione sulla scena della produzione fotografica, Andreas Gursky e Jeff Wall avevano già capito come sarebbe andata a finire. Tutte le altre trasformazioni e gli altri eventi che hanno in qualsiasi modo riguardato la fotografia durante l’ultimo anno passano inevitabilmente in secondo piano. Cominciamo dalle cose che non sono successe. Innanzitutto, nonostante la profusione di guerre (oltre 50 attualmente in corso), attentati, migrazioni e cataclismi in ogni angolo del globo, sono pochissime le fotografie iconiche che rimangono nella memoria collettiva. La più forte è sicuramente quella dell’attentato a Trump durante il comizio in Pennsylvania. Peccato che i video dello stesso evento postati sulle piattaforme online siano molto più efficaci, perché oltre ai rivoli di sangue che colorano il volto del tycoon contengono il mantra dei mesi successivi: «Fight fight fight». Questa mancanza evidenzia la crisi del fotogiornalismo (che tuttavia risale a ben prima del 2024), i cui proclami di oggettività ne fanno chiaramente una pratica obsoleta, così come l’incompatibilità tra icone e meme. In secondo luogo, in tanti sono rimasti delusi dalla scarsità di opere fotografiche incluse nell’esposizione internazionale della Biennale di Venezia. È l’ennesimo segno della difficoltà che questo linguaggio ha sempre incontrato per introdursi nella sfera dell’arte contemporanea, alimentata innanzitutto dallo stesso sistema della fotografia, la cui sopravvivenza è garantita proprio da una strategia di isolamento anziché di integrazione. In un contesto politico-economico si parlerebbe di protezionismo. Ciò detto, nelle ampie sale dell’Arsenale, le opere di Claudia Andujar (sulla quotidianità, i riti e le difficoltà degli abitanti della foresta amazzonica) e di River Claure (sulle comunità minerarie andine), realizzate a circa cinquant’anni di distanza tra loro e circondate da un’aura di psichedelica eccitazione, testimoniano l’inesauribile capacità della fotografia come strumento di studio, analisi, connessione e riprogettazione.

Claudia Andujar, «Yanomami» dalla serie «A casa», 1974. © Claudia Andujar. Courtesy Galeria Vermelho

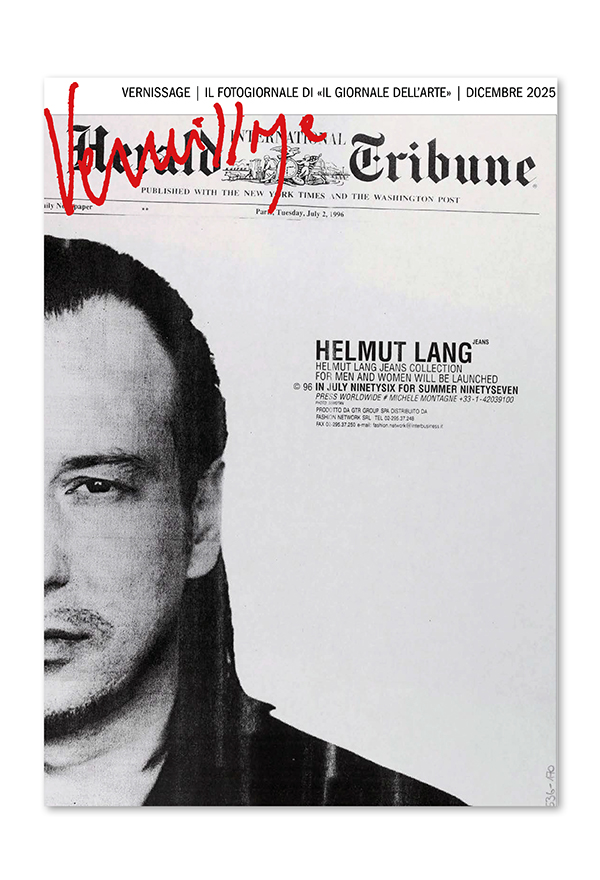

Per quanto riguarda il settore dell’editoria, è impossibile non notare la tendenza sempre più diffusa alla ristampa di titoli fuori catalogo e alla riscoperta di vecchi progetti rimasti a lungo in un cassetto. Qualche esempio: Viaggio in Italia (Quodlibet), Ray’s a Lough di Richard Billingham (Mack), The Sleepers di Sophie Calle (Siglio Press), Return di Larry Clark (Stanley/Barker). Si tratta di un orientamento per nulla isolato, inscrivendosi nel vasto panorama del rinnovato interesse per tutto ciò che è passato (ma non troppo), (quasi) dimenticato, vintage. È una questione di ecologia: riciclo culturale. È una delle caratteristiche del cosiddetto postdigitale (mi scuso se per la seconda volta in poche righe utilizzo un termine così composto, ma cosa sarebbe un pezzo sul contemporaneo senza un abuso di questo prefisso?), che prevede un rigurgito di fisicità dopo l’abbuffata di immateriale. Così, nel contesto della moda è ripartita la corsa all’usato, in quello della musica si è tornati a stampare i vinili e i giovani fotografi hanno riscoperto la pellicola. A proposito di mostre, una delle più riuscite del 2024 si è svolta all’interno dell’ambiente del videogioco Doom, altro grande classico più che trentennale. Lo affermo da ostinato detrattore della nozione stessa di esposizione virtuale, perché le opere, anche quelle fotografiche, sono oggetti con cui ci si deve confrontare nello spazio, corpo a corpo. Però la mod «The Gallery Experience» colpisce nel segno. La base spaziale infestata dai demoni del gioco originale è stata sostituita da uno spazio museale in stile vagamente brutalista (il 2024 è stato anche l’anno del film di Brady Corbet) costellato di capolavori. Nei panni del solito Doomguy, possiamo visitarla durante l’opening tenendo tra le mani un bicchiere di vino al posto di pistole, fucili al plasma e motoseghe. Come alla Biennale, anche qui le opere fotografiche scarseggiano, ma le sale espositive sono disseminate di stuzzichini e alla fine del giro è possibile fare qualche acquisto nel solito gift shop.

«The Gallery Experience» dal videogioco Doom

Altri articoli dell'autore

Anziché cogliere il momento decisivo, i fotografi agiscono come pittori, allestendo meticolosamente tutto ciò che rientra nel campo dell’inquadratura prima di premere il pulsante di scatto