Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Zanot

Leggi i suoi articoliCon il termine «staged photography» (fotografia allestita) si identifica comunemente una pratica che invade la storia di questo linguaggio negli anni Ottanta e si diffonde in forme e modalità diverse fino al giorno d’oggi, costituendo uno dei principali sottoinsiemi della produzione fotografica contemporanea. Non è così. Se è vero infatti che negli ultimi decenni questa tipologia di immagini ha conosciuto una fase di grande fortuna, bisogna risalire agli albori della fotografia stessa per rintracciarne le origini.

Fino dagli anni immediatamente successivi alla nascita di questa tecnica, infatti, i fotografi hanno messo in scena i propri soggetti al fine di rappresentarli. Sta qui il cuore dell’intero discorso: anziché cogliere il momento decisivo, gli autori della staged photography agiscono come pittori, allestendo meticolosamente tutto ciò che rientra nel campo dell’inquadratura prima di premere il pulsante di scatto.

Si tratta di un fondamentale passaggio nella dialettica tra realtà e finzione che anima da sempre il discorso sulla fotografia: sarebbe un grave errore considerare la staged photography come una sorta di trionfo della finzione, poiché ciò che si vede nell’immagine finale è accaduto davvero di fronte all’obiettivo. La nozione di fotografia come «certificato di presenza» resiste. Qui non è l’immagine a essere manipolata, ma la realtà stessa. Il fotografo è un regista.

Storicamente la pratica della staged photography affonda le radici nella tradizione del tableau vivant, che migra dal teatro alla pittura al corpo della fotografia già dai primi palpiti della sua esistenza. Quando il francese Hippolyte Bayard apprende che, nonostante i suoi pioneristici esperimenti, il merito dell’invenzione della fotografia (insieme al relativo riscontro economico) è stato assegnato interamente al collega Louis-Jacques-Mandé Daguerre, decide di protestare in modo del tutto originale: si fotografa come vittima di un suicidio, annegato, a petto nudo e riverso su un fianco.

Scrive sul retro della stampa (si tratta di un positivo diretto su carta): «La salma che qui vedete è quella di M. Bayard, inventore del procedimento che vi è stato appena illustrato, e di cui vedrete presto i meravigliosi risultati... Il Governo, che ha sostenuto M. Daguerre più del necessario, ha dichiarato di non essere in grado di fare qualcosa per M. Bayard, e l’infelice si è gettato nel fiume per disperazione». È il 1840, soltanto un anno dopo il celebre annuncio di Daguerre. La prima fotografia allestita è già sulla scena. Nel momento in cui questa tecnica viene accolta con stupore in tutto il mondo come infallibile strumento per ottenere un’emanazione automatica della verità, il prodigio è già incrinato. Con la fotografia si può mentire. Il suo potere si esprime tanto nella direzione della documentazione, quanto in quella dell’invenzione.

L’idea di combinare la fantasia con una quota di realismo precedentemente inaccessibile ha inevitabilmente conquistato numerosi fotografi dell’Ottocento. Le direzioni intraprese sono le più disparate, ma è possibile distinguere tra due orientamenti principali. Alcuni fotografi si sono mossi nella direzione della verosimiglianza, del possibile, del quotidiano, ricostruendo situazioni che avrebbero potuto incontrare nella vita di tutti i giorni.

È il caso in cui la frizione tra vero e falso si sviluppa con maggiore forza: siamo costantemente esitanti: credere o non credere? In una delle sue immagini più celebri («The Fruit Sellers», 1845, probabilmente realizzata in collaborazione con Calvert Jones) William Henry Fox Talbot, tra gli inventori dei primi procedimenti fotografici, ambienta un piccolo mercato nientemeno che nel giardino della sua ricca residenza inglese a Lacock Abbey. Curiosamente, nello stesso luogo, la rappresentazione della realtà sarebbe stata nuovamente messa in crisi molto più tardi con la ripresa di alcune scene dei film di Harry Potter.

Tornando a due secoli fa, Talbot fa di tutto per occultare i segni dell’artificio, arrangiando le pose dei suoi improvvisati attori nel segno della naturalezza. Scrive in The Pencil of Nature: «... Quando un gruppo di persone è stato disposto artisticamente, e allenato con un po’ di pratica a mantenere un’immobilità assoluta per pochi secondi, si ottengono con facilità raffigurazioni molto gradevoli».

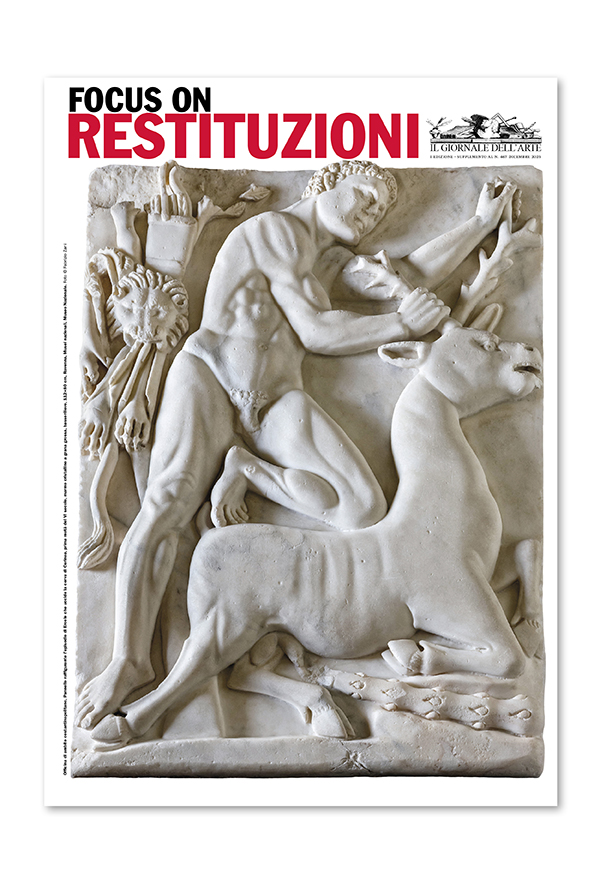

Un secondo gruppo di fotografi si è indirizzato invece prevalentemente sulla via dell’allegoria e dell’illustrazione. Illustrazione di storie preesistenti, s’intende, che si tratti di eventi storici realmente accaduti, oppure miti, leggende, fatti religiosi o altro ancora. Henry Peach Robinson, Oscar Gustave Rejlander e Julia Margaret Cameron sono i campioni di questa disciplina. I loro soggetti vanno da Cappuccetto Rosso alla testa tagliata di san Giovanni Battista.

Quando a Cameron l’amico poeta Alfred Tennyson chiede di collaborare alla nuova edizione del suo Idylls of the King ne scaturisce uno dei più importanti capolavori del genere. Realizza oltre 180 fotografie in cui le storie di Re Artù si mescolano alle tracce del decadimento dell’epoca vittoriana. Il marito della fotografa diventa il mago Merlino, stregato dall’incantesimo di Vivien davanti a una pesante tenda che occulta l’arredamento dello studio fotografico.

Poi viene il cinema, che diventa la principale terra di conquista di quella «sospensione dell’incredulità» (l’espressione viene coniata da Coleridge nel 1817) su cui tanta staged photography ottocentesca ha basato la propria efficacia. E vengono le avanguardie, nel cui ambito si producono buona parte delle ricerche più aggiornate sulla fotografia allestita. Non è un caso se è tra coloro che gravitano intorno al movimento surrealista che questa pratica prende più piede.

Artisti come Man Ray, Claude Cahun e Herbert List si muovono lievemente sul terreno liquido che intercorre tra sogno e realtà, possibile e impossibile. Le lacrime sul volto della modella di Man Ray («Larmes», 1932) sono tanto finte da essere fatte di vetro, eppure bastano per riempirne l’espressione di tristezza. Anche i riferimenti si dividono tra messinscena e vita vissuta: da una parte c’è il melodramma nel cinema muto, dall’altra la storia d’amore appena conclusa tra l’autore e la collega Lee Miller, altro solido pilastro della fotografia surrealista.

Poi viene la seconda vita della staged photography. Nonostante si tratti di una pratica che senza mai interrompersi trapassa come una lama l’intera storia della fotografia, la sua crescita dalla fine degli anni ’70 e il successo che ottiene nel corso dei decenni successivi non conosce paragoni. Il motivo è semplice: oltre un secolo dopo la nascita della fotografia, si torna a riflettere approfonditamente sullo statuto di verità dell’immagine fotografica. La spinta iniziale viene dal Concettuale, che mette al centro della riflessione artistica l’analisi teorica del linguaggio utilizzato, passa attraverso il fuoco della Pictures Generation e deflagra con l’avvento del digitale.

Il primo film a fare uso della tecnologia Cgi («Piramide di paura», diretto da Barry Levinson) esce nel 1985. Photoshop è del 1990. A questo punto è chiaro a tutti, non solo agli specialisti, che non è più possibile fidarsi ciecamente della fotografia. La fede nell’immacolata autenticità del suo messaggio vacilla. Nell’universo della fotografia inizia un’epoca di agnosticismo. Ogni fotografia diventa un’immagine ambigua, anche quando si tratta di fotografia pura, «straight», senza manipolazioni, come nel caso della staged photography.

I celebri «Untitled Film Stills» di Cindy Sherman si fondano sull’idea stessa di ambiguità. Realizzati tra il 1977 e il 1980, i settanta autoritratti di questa serie richiamano le atmosfere del cinema di genere degli anni ’50 e ’60 senza citare alcun film in particolare, mostrando la protagonista in espressioni sempre sospese e intermedie. Dopo essere stata il medium della certezza, la fotografia è ormai un generatore di dubbi. L’unica cosa sicura, qui, sono gli stereotipi femminili che ingabbiano non solo la performance della fotografa, ma anche la vita quotidiana delle donne di tutto il mondo.

Anche Jeff Wall prende il cinema come punto di riferimento. Egli stesso definisce a più riprese il suo metodo con il termine «cinematografico». Dalla fine degli anni Settanta allestisce elaborate composizioni che si rifanno alla storia dell’arte e mettono in campo il tema della rappresentazione. «Picture for Women» (1979) è un grande lightbox ispirato a «Un bar aux Folies Bergère» di Manet (1882).

Come nell’originale, dietro (davanti?) il mezzo busto della protagonista si trova uno specchio (tra i primi antenati della fotografia), ma al posto del riflesso della sua schiena, qui si vedono il fotografo e il suo banco ottico appoggiato su un cavalletto. L’obiettivo punta verso la messinscena, ma anche verso di noi. Lo spettatore è parte in causa. Alla pura contemplazione si sostituisce un atteggiamento di costante ruminazione intellettuale. Tutto (ri)comincia da qui.

Cindy Sherman dà il via a una vena di ricerca che attraverso il gesto del travestimento investiga il rapporto tra corpo, identità e immagine. Dopo di lei vengono Samuel Fosso e Zanele Muholi in Africa, Yasumasa Morimura in Giappone, Nikki S. Lee in Cina, fino ai più giovani Ryan Trecartin, Martine Gutierrez e Juno Calypso. Nel 2020 una parte di questa storia è stata ricostruita in una mostra dal titolo eloquente: «The Cindy Sherman Effect: Identity and Transformation in Contemporary Art».

La strada tracciata da Wall è ugualmente frequentata da decine e decine di artisti. Tra loro si trovano in ordine sparso Tina Barney, Philip-Lorca diCorcia, Gregory Crewdson, Hannah Starkey, Luc Delahaye, fino a James Casebere e Thomas Demand, le cui opere basate sulla rappresentazione di altre rappresentazioni (fotografie di modelli in cartone) rilanciano ulteriormente sul fronte del rapporto tra originale e copia. È una storia che si complica, si rimescola, si confonde, fioriscono innumerevoli posizioni intermedie e originali: Hiroshi Sugimoto, Yinka Shonibare, Joan Fontcuberta, Gillian Wearing, Barbara Probst e Paolo Ventura. Nel frattempo Wall aveva introdotto nel suo arsenale i prodigi della postproduzione digitale. Seguono Andreas Gursky, i videogame, la realtà virtuale e fiumi di fotografia contemporanea. Ma questa, si è detto, è un’altra storia.

GALLERIE D’ITALIA - TORINO

I contributi speciali pubblicati nei mesi scorsi per approfondire alcune questioni cruciali del dibattito contemporaneo sulla fotografia in vista dell’apertura della nuova sede di Gallerie d’Italia

Uno still di «Young Sherlock Holmes» (1985) di Barry Levinson, il primo film prodotto con la tecnologia Cgi

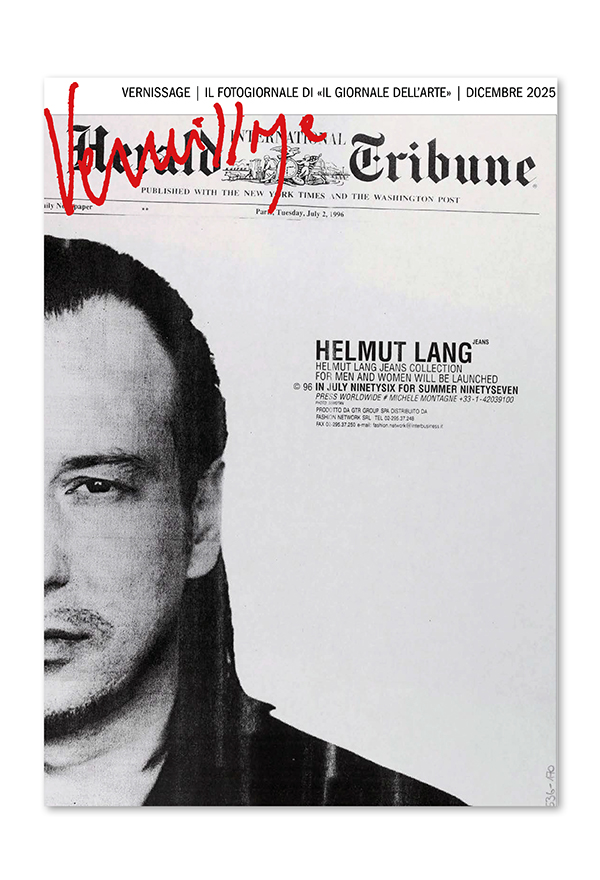

«Autoportrait en Noyé» (1840) di Hippollyte Bayard

«Picture for Women» (1979) di Jeff Wall

«Larmes» (1932) di Man Ray

«The Fruit Sellers» (1845) di William Henry Fox Talbot

«Vivien and Merlin» (1874) di Julia Margaret Cameron

«Untitled Film Still #2» (1979) di Cindy Sherman

Altri articoli dell'autore

Non conta che sia vera o che sia falsa, ma se ci crediamo oppure no. Affrancata dalla rappresentazione del reale, produce meno immagini iconiche. E tende a proteggersi isolandosi anziché integrarsi nel sistema delle arti