Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavio Favelli

Leggi i suoi articoliNell’ultimo anno ci sono stati due bandi di rilievo per la realizzazione di un’opera d’arte nello spazio pubblico. Uno a Milano per la nuova palazzina della Fondazione Teatro alla Scala e uno a Brescia, per gli spazi esterni del nuovo Teatro Borsoni. Entrambi chiedevano un’opera a tema, con «linee guida» precise; a introduzione di ognuno compariva la stessa frase: «Ferma restando la più ampia libertà di espressione dell’artista...». Frase posticcia, perché «la più ampia libertà» in realtà deve solo confermare che in qualche modo l’opera è conforme alle richieste del bando e attenersi alle «linee guida» con svariate richieste che devono accontentare tutti.

Oggi, a differenza di ieri, l’opera d’arte contemporanea deve servire a qualcosa di concreto e comprensibile, per soddisfare e non turbare un Paese conservatore diventato populista. Ci si deve poi mettere al riparo da qualsiasi critica, quietare il mondo del «politicamente corretto» e giustificare l’arte come portatrice di cose sempre positive verso un bene comune condiviso e «multi» tante cose, ma soprattutto si devono giustificare i soldi che si spendono. E sia chiaro: l’opera deve sempre «dialogare», per Milano con «Musica e Architettura» e per Brescia con il nuovo teatro.

Nel bando del Teatro alla Scala si legge: «... con particolare attenzione alle forme di arte pubblica (cd. Public Art), della cultura musicale (…) prevedendo l’adozione di forme e motivi adatti al contesto e tenendo conto dell’ambito previsto per la sua collocazione…». C’è però il sospetto che le linee guida, più da Repubblica popolare che da Paese democratico occidentale, siano messe così, giusto più per spirito «precauzional-burocratico», con raccomandazioni solo di facciata, e che siano finte, del tipo «tanto devono scrivere così, ma poi…».

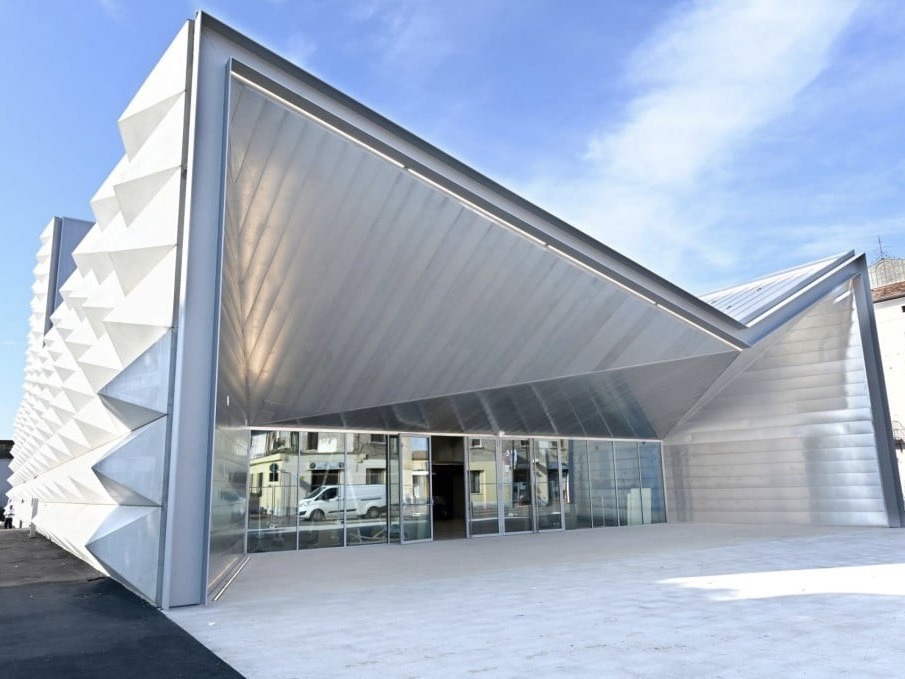

Per Brescia, visto che l’opera è destinata a una piazza, il bando cala il suo diktat: «L’opera d’arte dovrà essere espressione di un progetto artistico volto a celebrare il teatro e la sua capacità di interconnessione e rigenerazione, contribuendo al progetto di riqualifica totale del quartiere e di integrazione culturale». Ovviamente «il progetto artistico proposto dovrà dialogare con il progetto architettonico del Teatro Borsoni» e, sia mai, avere «idoneità al contesto di riferimento». Ormai qualsiasi bando per l’arte chiede le stesse identiche cose perché la politica e l’amministrazione vogliono un’arte addomesticata e mestamente sottomessa alla presunta critica della volontà popolare; nessuno vuole polemiche, per cui l’opera a tema del contesto scongiura il grande spettro della classica domanda di riflesso pavloviano del cittadino, per sua natura infastidito, che dice a voce alta: «Ma cosa c’entra?».

Per scongiurare tale sfida l’opera deve essere a tema con quello che ha intorno, deve rassicurare che tutto è in armonia, al fine di una società di tipo disneyano. Ci si potrebbe chiedere che cosa potrebbe succedere se l’opera non fosse in tema col contesto. In una società burocratica e gattopardesca, l’arte contemporanea, eccezione che conferma la regola, dovrebbe essere libera da simili preoccupazioni tipiche di una cultura paternalista, dove chi comanda si erige a buon padre di famiglia per tenere al riparo la prole da strane immagini e idee.

Ma quali drammi psicologici o di ordine pubblico avrebbe portato il grande cavallo di bronzo di Francesco Messina in viale Mazzini a Roma, poi diventato uno dei simboli della Rai, pur non essendo in tema con la tv? Visto che non si sa a che cosa possa servire, l’opera d’arte deve fare qualcosa di utile, come faceva nei Paesi degli «ismi» e fa nei Paesi illiberali, cioè contribuire alle loro esigenze ideologiche e culturali che oggi vogliono solo dire esigenze spicce e concrete con i soliti termini riqualificazione, interconnessione e rigenerazione. Esattamente come fanno le aziende, le istituzioni, le amministrazioni e la politica, anche l’arte si deve attenere alle «linee guida».

Si legge che il bando di Milano è stato assegnato all’artista con un’opera in bronzo che ritrae il sipario del Teatro alla Scala, opera che esaudisce perfettamente la richiesta. La scelta farebbe pensare a una giuria con personalità d’altri tempi, invece c’erano anche due artisti contemporanei che hanno scelto l’opera per la nuova palazzina della Fondazione Teatro alla Scala che deve ricordare che siamo al Teatro alla Scala e che aggiunge alla classica figura delle maschere quella del sipario che ci ricorda il tema del teatro, per chi non avesse ancora compreso che siamo in un edificio attinente al Teatro alla Scala. Ma può essere questo il fine dell’opera d’arte? È stato premiato l’artista che ha seguito in modo letterale le «linee guida», cioè Daniele Milvio con «L’altro Sipario».

L’opera vincitrice del bando di Brescia invece è una scultura che non c’entra nulla col contesto. Anche se l’artista, Patrick Tuttofuoco con «Ex-stasis», rassicura che è «in dialogo con il teatro e radicata nel tessuto di Brescia». Si legge poi su «Artribune» che «la base in ferro, a forma di T, è stata pensata come seduta, per accentuare la dimensione partecipativa dell’opera e lo spirito di aggregazione che ispira il progetto». Sembrerebbe questa una delle grandi novità della scultura contemporanea, che serva almeno a qualcosa, a fare sedere le persone. Già più di vent’anni fa Francesco Bonami aveva intitolato la sua 50ma Biennale di Venezia «La dittatura dello spettatore».

Il Teatro Borsoni di Brescia

Altri articoli dell'autore

Nel capoluogo siciliano, tra splendore e contraddizioni, l’arrivo della mega galleria trasforma un quartiere complesso nel nuovo crocevia dell’arte contemporanea