Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matilde Galletti

Leggi i suoi articoli«Le buone ombre» sembra una citazione presa da uno scritto di alchimia e architettura del XV secolo, che potrebbe narrare, personificandole, di ombre benevole che favoriscono la costruzione di spazi. Nelle zone buie, alterazioni nella visione lineare e consueta generano fenomeni di modificazione della percezione delle strutture e bizzarrie ottiche: le buone ombre portano in dono nuovi spazi e inediti contesti. Nella particolare architettura del Macte di Termoli, nella mostra visibile fino al 25 gennaio 2025, Irene Fenara, vincitrice del Premio mostra al 63mo Premio Termoli, ha disposto le sue buone ombre: un video e delle stampe fotografiche di immagini isolate dal flusso di registrazione di telecamere di sorveglianza che, nella ricerca dell’artista, vengono utilizzate per scovare i potenziali poetici di sguardi meccanici disfunzionali. La mostra si sviluppa all’interno di questa particolare architettura museale, un ex mercato rionale a pianta centrale, sfruttandone le singolari potenzialità per la disseminazione delle opere.

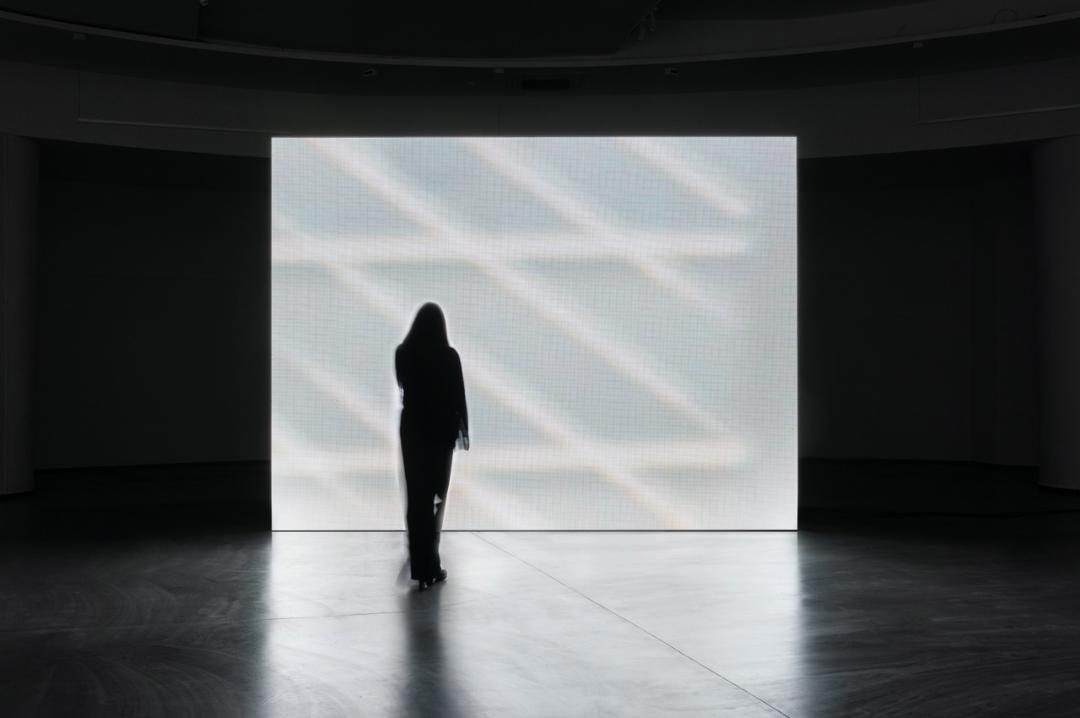

Nella sala centrale, un grande ledwall riproduce un video estratto dal flusso di una telecamera di sorveglianza, con immagini estremamente sfocate ed evocative: si intravedono rami, foglie, vegetazione indistinta e porzioni di cielo che lasciano ipotizzare un contesto naturalistico in cui ondeggiano presenze arboree insieme ad altri elementi indecifrabili. Complice anche l’andamento a scatti che interrompe la linearità della riproduzione video, queste scene assumono la forma di un sogno, di una proiezione mentale sfocata, del ricordo, sembrano baluginii dal mondo del torpore o del pensiero. Intorno, sulle pareti circolari che separano lo spazio centrale dagli ambienti circostanti, sono installate quattro piccole stampe fotografiche che restituiscono una stessa visuale, ma di soggetto diverso da quello del video, presa in diversi momenti della giornata. Il cambio di luce, e il mutare dei colori, lascia affiorare il dubbio di trovarsi di fronte a una scena fantasmica, dove il tentativo di osservare con più attenzione i soggetti riprodotti genera solo l’effetto di aumentare la sensazione spettrale dell’insieme, la quale muta di aspetto nello svolgersi di un tempo che è tutto interno alla fonte. Sono, queste, ombre buone, fantasmi innocui che creano una danza il cui ritmo è dato dalla riproduzione non lineare, a scatti, del video centrale. Il grande ledwall, infatti, sembra il fulcro che dirige i mutamenti delle ombre nelle immagini a parete.

Veduta della mostra «Le buone ombre» al Macte di Termoli. Foto © Gianluca Di Ioia

Nelle stanze laterali, disposte a raggiera intorno alla sala centrale, sono presenti opere inedite dalle serie «Supervision» e «Self Portrait from Survillance Camera», organizzate sulle pareti in ordine non cronologico ma dialettico. Alcune hanno un aspetto anomalo dovuto al singolare disfunzionamento dello strumento che le ha prodotte, come per esempio una videocamera di sorveglianza guasta che girava su sé stessa. Questo streaming in movimento dona carattere pittorico all’immagine: l’alterazione e l’errore generano per Fenara la possibilità di restituire immagini che sembrano quasi acquerelli, generati, però, non da mano umana ma da una macchina obsoleta, guasta, abbandonata e come rapita da un’ebbrezza lisergica. Altre raccontano di spazi desolati, colti dalla lente sporca, appannata, di un mezzo che non è più riconducibile a una intenzione o intuizione dell’uomo. Viene così presentato un mondo di mezzi tecnologici che osservano la desolazione, liberatoria e confortante, del giorno dopo la scomparsa dell’uomo dalla Terra. Da questo isolamento, dall’esclusione del soggetto uomo, dalla perdita di interesse per una visione antropocentrica, emerge la poesia delle possibilità che vengono dalle lenti delle telecamere, che Irene Fenara osserva, coglie e ci propone, salvandole dall’inevitabile distruzione che avviene dopo solo 24 ore.

L’unica eccezione a questo svuotamento dalla presenza umana sono le immagini della serie «Self Portrait from Survillance Camera», nelle quali compare la figura dell’artista stessa. Fenara ha volutamente intrecciato, nelle stanze laterali del museo, le due serie, «Supervision» e «Self Portrait from Survillance Camera» appunto, per mettere in contrapposizione dialettica le scene prive della presenza antropica e quelle in cui compare lei stessa. Il fatto, però, che la sua figura si stagli sempre nella stessa posizione e nella medesima proporzione rispetto al contesto e che l’abbigliamento sia uguale così come la posa assunta, rendono questa presenza meno appartenente alla sfera umana e più vicina a un’entità altra, anche qui quasi un fantasma.

In una sorta di animismo della macchina, Fenara sottolinea la possibilità di considerare come la visione specifica di questo mezzo tecnologico possa comporre mille sguardi differenti dal nostro. Ciò che interessa l’artista non è la descrizione di un luogo, una sua enunciazione narrativa, ma la possibilità per lo spettatore di entrare in connessione con le potenzialità dell’immagine e della visione: lasciando libero il campo dell’informazione didascalica rispetto all’origine della scena selezionata, è possibile trovare la libertà di vedere in una maniera in cui altrimenti non sarebbe stato possibile. Conclude il percorso una selezione di opere dalla collezione del Premio Termoli, effettuata dalla curatrice e direttrice del Macte Caterina Riva, che suggerisce un dialogo evocativo tra opere del passato e quelle di Irene Fenara.

Irene Fenara. Foto © Gianluca Di Ioia