Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

David Ekserdjian

Leggi i suoi articoliAl British Museum, fino al 19 ottobre, la mostra «India antica: tradizioni viventi» ci offre una straordinaria manifestazione delle ricchezze confluite nei musei del Regno Unito grazie alla sua eredità coloniale. Qui è ovviamente l’arte dell’India, ma non esclusivamente, che si celebra, anche se non era l’unica colonia. Si è calcolato infatti che al massimo del suo potere negli anni Venti del ’900 l’impero britannico copriva un quarto della superficie terrestre e governava il 20-25% della sua popolazione. Inoltre, è importante non dimenticare che l’India ha ottenuto l’indipendenza meno di ottant’anni fa, nel 1947, quindi non ieri, ma neanche nel lontanissimo passato.

Nel contesto de «Il Giornale dell’Arte», è ovvio che si parlerà di arte e che questa recensione si concentrerà in particolare sui capolavori presenti in mostra. Il fatto che l’immensa maggioranza delle opere esposte appartenga alle collezioni del British (a parte alcune da altri musei britannici e meno di dieci in prestito dall’estero), non fa che sottolineare l’abbondanza dei suoi tesori. Però, come quasi sempre accade e fatta eccezione per l’illustre Dipartimento di Disegni e Stampe, non si trova la minima indicazione, né dalle didascalie nelle sale, né tantomeno dal catalogo, del fatto che gli organizzatori della mostra (al contrario, spero, dei visitatori) abbiano il minimo interesse per l’arte.

Per quanto riguarda lo splendido catalogo, non vuol dire che Sushma Jansari e Sureshkumar Muthukumaran non abbiano dato un contributo importante agli studi della storia culturale, ma il volume non ha quasi nulla a che fare con la storia dell’arte. I titoli dei sei capitoli del catalogo indicano il percorso della mostra e la sua divisione tra regioni e religioni, cominciando con gli spiriti della natura del subcontinente indiano, continuando con l’arte giainista, buddhista e indù, in particolare in India, Pakistan, Bangladesh e Nepal, per concludere con l’arte in Sri Lanka e nel Sud-est asiatico, e finalmente nell’Asia centrale e orientale.

L’argomento principale è che dal 200 a.C. circa al 600 d.C., il modo di immaginare le divinità indù, giainiste e buddhiste, che sono collegate tra loro, fu determinato dall’iconografia delle rappresentazioni antichissime, soprattutto in forma di scultura, degli spiriti della natura del subcontinente indiano. Inoltre, gli autori negano l’idea molto diffusa che influenze esterne derivanti dall’Eurasia occidentale abbiano giocato un grande ruolo in questo sviluppo.

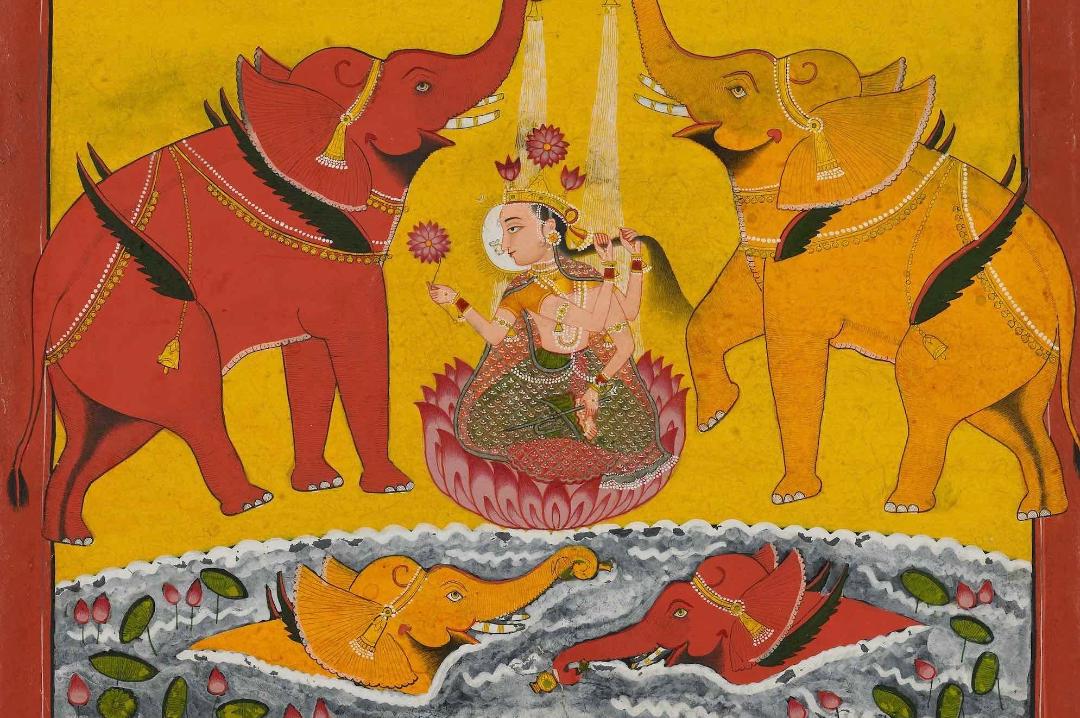

Passando alle opere, provengono in gran parte dal subcontinente indiano, ma anche da Cambogia, Thailandia, Giava, Borneo e in particolare Cina. Sono quasi tutte sculture o in pietra o in bronzo, due illustri eccezioni sono un rilievo in terracotta (ca 400-500 d.C.) e una squisita e luminosa tavola votiva dipinta a due facce trovata a Dandan Uiliq nel Khotan, databile al 500-800 d.C. ca, che paiono entrambi rappresentare Siva. Per il resto, una statua in marmo di Tirthankara dal Gujarat (ca 1150-1200 d.C.) e una testa frammentaria dello stesso in arenaria dall’Uttar Pradesh (ca 300-400 d.C.) sono tra i massimi capolavori scultorei in pietra, mentre tra i bronzi c’è un irresistibile gruppo di Parsvanatha (ca 1000-1100 d.C.) accompagnato dalle divinità Daranendra e Padmavati, il re e la regina dei serpenti, proveniente dall’altopiano deccano.

Per chiudere questa sezione, sembra opportuno attirare l’attenzione sulla presenza di un Buddha del digiuno da Rawalpindi in Pakistan (ca 200-300 d.C.), in cui la grafica sofferenza dell’aspetto rappresenta un contrasto totale alla serenità di quasi tutti i suoi compagni in mostra. Oltre al subcontinente indiano, lo Sri Lanka vanta un monumentale bronzo dorato della dea Tara (ca 700-800 d.C.), la cui elegante sinuosità e il senso di movimento sono caratteristici della scultura della regione e, ancora più lontano, un Ganesha seduto, come sempre con una testa d’elefante in pietra vulcanica dall’isola di Giava (ca 1000-1200 d.C.). Dato che la Cambogia fu una colonia francese, non deve sorprendere se una meravigliosa statua della dea Uma in arenaria (ca 675-800 d.C.) sia un prestito del Musée Guimet di Parigi, l’unico oggetto nella mia selezione non di casa.

Nell’introduzione al catalogo, il direttore del British Museum, Nicholas Cullinan, spiega che «la storia chiude il cerchio per concludere nel Regno Unito, dove ora l’arte sacra e l’architettura di queste regioni fanno parte della nostra cultura condivisa». Avendo insegnato per vent’anni alla University of Leicester, una grande città che vanta una minoranza etnica per il 40% quasi tutta proveniente dal subcontinente indiano, ho avuto la fortuna di poter godere dei vantaggi di quest’integrazione.

Qui le sculture del lontanissimo passato convivono con pezzi moderni come un Buddha da Ayutthaya (1980), un Parshvanata da Shankheshva, Gujarat (1995), un Ganesha da Mumbai (2007) e tanti altri, accompagnati da fotografie di cerimonie e feste recenti, anche nel Regno Unito. Sarebbe bello se il risultato di quest’iniziativa si traducesse in un aumento del numero drasticamente esiguo dei visitatori britannici non bianchi al British, come in altri musei, e non solo per la durata della mostra, ma anche in futuro.

«India antica: tradizioni viventi», a cura di Sushma Jansari, Londra, British Museum, 22 maggio--17 ottobre 2025

David Ekserdjian è ordinario di Storia dell’arte all’Università di Leicester e opinionista de «Il Giornale dell’Arte»