Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliIl rapporto tra l’uomo, l’essere vivente in generale e il mare è l’architrave sul quale si poggia il mondo, poiché da sempre l’acqua è stata fonte vitale anche simbolicamente, in quanto richiamo alle singole origini di ognuno di noi, liquido amniotico nel quale si trova immerso il feto. Dire mare porta a dire balena, l’essere più grande e simbolico che lo abita, e una delle massime icone letterarie di ogni tempo legata a questo cetaceo è senza dubbio Moby Dick o la Balena, il romanzo del 1851 del poeta, scrittore e critico letterario americano Herman Melville (1819-91). Intorno a tali premesse e alle molteplici interpretazioni, storiche e simboliche possibili e immaginabili attraverso l’arte, Palazzo Ducale di Genova, nell’Appartamento del Doge, ospita dall’11 ottobre al 15 febbraio 2026 la mostra «Moby Dick - La Balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea», a cura di Ilaria Bonacossa e Marina Avia Estrada con Michela Murialdo.

Dottoressa Bonacossa, perché una mostra sulla balena e sul romanzo di Melville?

La scelta di produrre e curare «Moby Dick» nasce dal desiderio di confrontarsi con un mito letterario che ha attraversato i secoli e le arti, dal romanzo ottocentesco alle interpretazioni contemporanee. L’Appartamento del Doge, con la sua forte carica simbolica e la stratificazione storica, mi è parso il luogo ideale: un palazzo che porta in sé il segno della potenza marittima di Genova, città di mare e di viaggi, che trova nella balena bianca una metafora esistenziale di ricerca. Presentare qui una mostra su Moby Dick e il mito della balena significa innescare un dialogo tra la dimensione immaginaria dell’oceano e la storia concreta di una città che ha costruito la sua identità sul rapporto con il mare. Sviluppare il progetto in collaborazione con TB21-Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, rappresentata da Marina Avia, ha offerto un taglio contemporaneo e approfondito sui temi legati «alla parte acquea del mondo» nelle parole di Ismaele, protagonista e narratore del romanzo di Melville.

Pino Pascali, «Ricostruzione della balena», 1966, Collezione Luigi e Peppino Agrati - Intesa Sanpaolo. Photo: Tosto

Com’è stato immaginato il percorso?

Si articola come una vera e propria «navigazione». Si apre con le radici del mito della balena nell’iconografia antica e nella cultura marittima, nei suggestivi spazi della cappella dogale, per poi addentrarsi nel cuore del libro attraverso l’ossessione di collezionare, portando il visitatore in un dialogo con l’arte contemporanea: pittura, scultura, installazioni, video e fotografia di artisti internazionali che hanno letto Moby Dick come allegoria dell’infinito, della lotta con l’ignoto, del rapporto tra uomo e natura. In mostra video, sculture, arpioni, quadri, fotografie e incisioni per indagare sotto diversi punti di vista i grandi temi del capolavoro di Herman Melville. Un viaggio coinvolgente e magnetico tra epoche storiche, interpretazioni simboliche, suggestioni filosofiche che parte dall’arte visiva, ma approda alla musica, al cinema, alla scienza e alla biologia grazie al filtro della letteratura.

E attraverso quali opere?

Dalla prima edizione italiana dell’opera con la celebre traduzione di Cesare Pavese alla riproduzione di una capanna della tradizione Inuit di Claudia Losi, dalla riproduzione audio dei misteriosi «canti» delle balene di Alberto Tadiello a preziose stampe giapponesi raffiguranti scene di caccia (Hukosai). E poi imbarcazioni, ornamenti con denti di balena dal Museo delle Civiltà di Roma e «la bianchezza della balena» di Pino Pascali, Manzoni, Dominique White fino a grandi installazioni che, con ipnotiche immagini a colori di John Akomfrah, Wu Tsang, Joan Jonas, ci porteranno a guardare l’oceano con gli occhi di Moby Dick. Le opere arrivano da una rete di importanti collaborazioni italiane e internazionali: oltre alla Tb21, il Museo di Capodimonte, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, il romano Museo delle Civiltà. Un ruolo fondamentale l’hanno i Musei Civici genovesi, che hanno messo a disposizione opere delle proprie collezioni, in particolare Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, il Museo Chiossone d’Arte Orientale, il Castello d’Albertis Museo delle Culture, Villa Croce e il Galata Museo del Mare, arricchendo così la mostra di un legame autentico con la storia della città.

Quali sono le sue considerazioni riguardo al romanzo di Melville?

Moby Dick è un romanzo che non smette di interrogare: è al tempo stesso racconto d’avventura, poema epico e riflessione filosofica sull’uomo e sul suo rapporto con l’assoluto. La balena bianca rappresenta l’alterità, il mistero della natura, ma anche l’ossessione che divora chi la insegue. Marina Avia e io abbiamo voluto che questa complessità emergesse nella mostra: non un racconto lineare, ma un mare di immagini, di voci e di interpretazioni che permettono di confrontarsi con l’enigma. In fondo, Moby Dick continua a parlarci proprio perché non si lascia mai ridurre a una sola chiave di lettura, ci esorta a diffidare della volontà di dominio e di un mondo esclusivamente maschile portando la vita del mare e il suo fragile equilibrio al centro di un importante dibattito sulla politica dei mari e la sostenibilità.

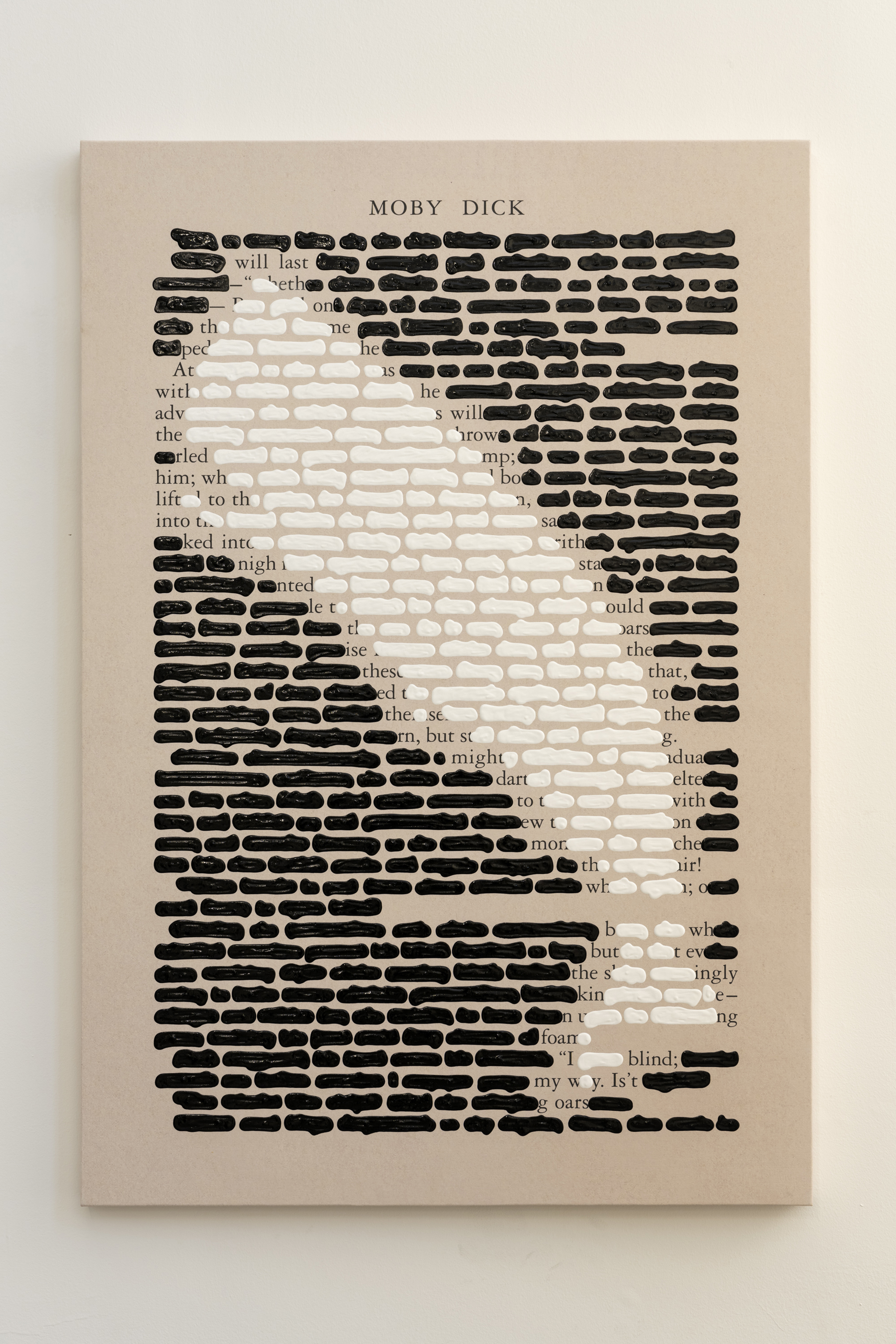

Emilio Isgrò, «Whale», 2023. Photo © M77, Milano. Courtesy collezione privata

Dominique White, «The Long Emancipation», 2022. Courtesy of the artist, Astérides. © Contemporary Art Center of French and Veda. Photo: Aurélien Mole