Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Dellapiana

Leggi i suoi articoliSalutiamo oggi Pietro (Piero per chi l’ha conosciuto) Derossi che ci ha lasciato sabato 6 settembre a 92 anni dopo una lunga vita professionale e una traiettoria umana dedicate all’architettura, al design, alla progettazione urbana, all’insegnamento, all’attivismo ma anche a chiacchierare con chiunque lo cercasse, all’apertura dei suoi ricchissimi archivi e a sollecitare sempre nuove riflessioni.

Classe 1933 e formato al Politecnico di Torino, Derossi ha rappresentato plasticamente le aspirazioni, gli entusiasmi e le disillusioni di una generazione di progettisti: bambini durante la guerra, studenti e giovani professionisti negli anni delle ripresa e del boom economico, poi affermati professionisti e docenti. Boom che a Torino, terreno di coltura e sperimentazione, è caratterizzato dall’ingombrante presenza della Fiat e del tessuto economico e sociale che l’azienda è andata plasmando, con tutte le conseguenze del caso.

Dopo un passaggio, quasi d’obbligo nella scia di una (ipotetica?) scuola torinese attenta ai dettagli di qualità e all’eredità dei linguaggi premoderni con il condominio in corso Unione Sovietica (1962), Derossi abbraccia ed è protagonista di una stagione movimentista che ha nella conservatrice Facoltà di Architettura il suo fulcro e il suo antagonista. A seguito della serie di occupazioni del Castello del Valentino (sede della Facoltà di Architettura, Ndr) culminate in quella del 1963 per protestare contro la mancanza di dialogo tra classe docente e studentesca e (hélas) la presenza della polizia, Derossi interviene, come giovane assistente, con un articolo compreso in un numero monografico di «Casabella» del maggio 1964 dedicato alle scuole di architettura. «Responsabilità del sapere» è un testo duro e propositivo, profetico (o forse, mutatis mutandis, nulla è veramente cambiato da allora?) e illuminante.

In un bilancio sull'istruzione superiore, mette in evidenza la responsabilità dell’istituzione e il ruolo dell’architetto in una società in trasformazione, sottolineando la necessità di un nuovo approccio etico nella progettazione delle città e delle abitazioni, con una maggiore consapevolezza della non-neutralità della tecnica e dell’eccessiva settorialità delle discipline. Come dire un monito e un punto di partenza per le azioni progettuali e politiche che seguono nel denso decennio che vede crescere tanto le tensioni fuori e dentro le università, tanto l’impatto dei gruppi radicali poi consacrati nella celeberrima mostra al MoMA del 1972, «Italy the New Domestic Landscape» curata da Emilio Ambasz.

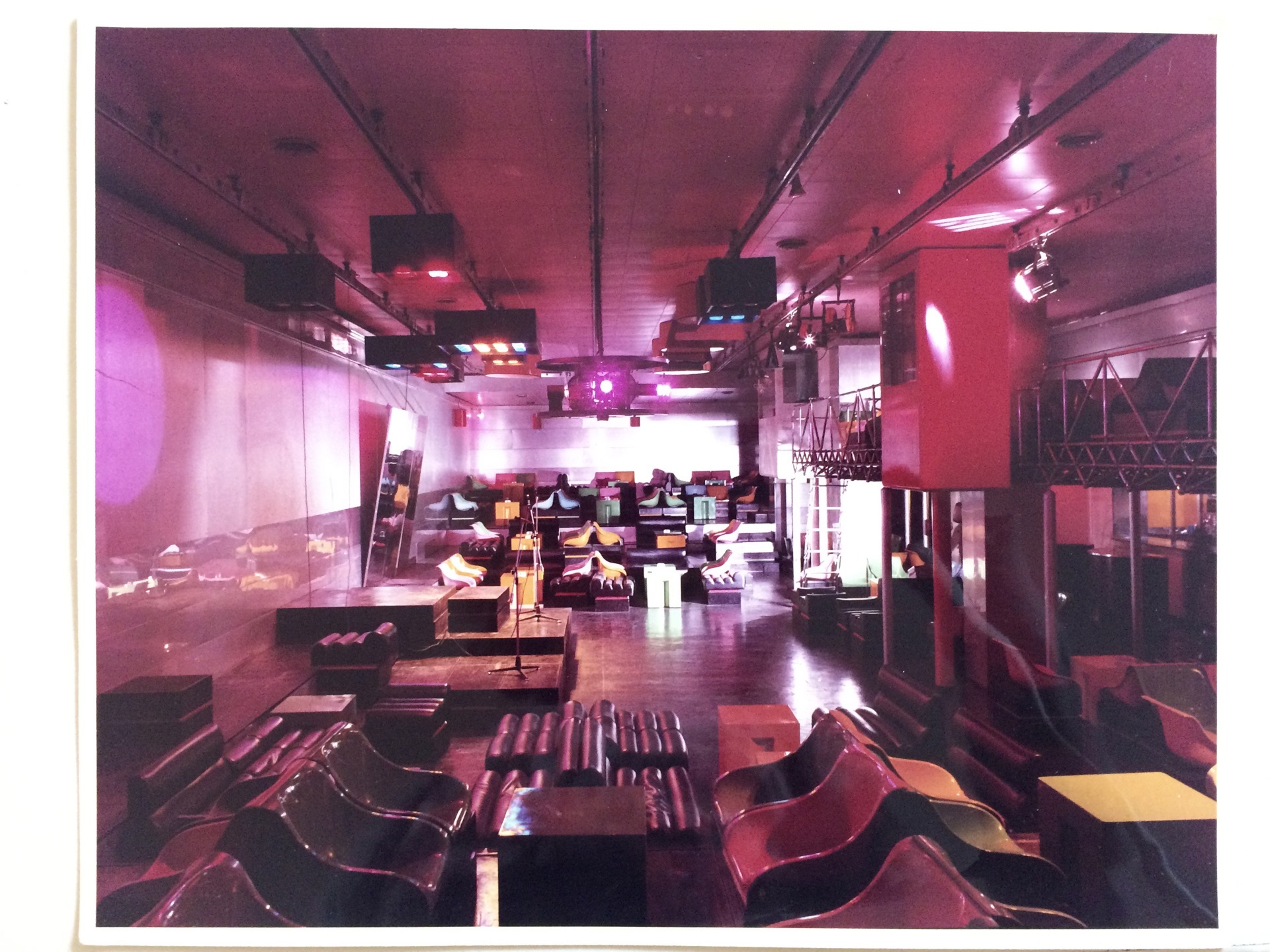

Il Gruppo Strum che Derossi fonda, a geometria variabile, con Carlo Giammarco, Giorgio Ceretti, Riccardo Rosso e Maurizio Vogliazzo si misura con i nuovi oggetti domestici e i nuovi produttori (la seduta-scultura-parco giochi «Pratone», e poi «Torneraj», «Puffo», «Wimbledon» tutti prodotti da Gufram dal 1968 al 1975), con i nuovi spazi per la socialità (il Piper di Torino, 1966 e L’altro Mondo di Rimini, 1967) ma anche, e soprattutto, con momenti di confronto con la realtà della città-fabbrica. Posizioni che si sostanziano proprio nella partecipazione alla kermesse newyorkese, dove il gruppo firma un’installazione al limite della performance e nella quale vengono distribuiti fotoromanzi-fanzine incentrati sui temi dell’engagement sociale e professionale: «La lotta per la casa», «Utopia», «La città come mediatore». L’impatto politico dell’environment torinese si diluisce un po’ nell’aura glamour che intride la ricezione delle fantasiose creazioni della compagine italiana, nonostante il curatore avesse in cuore e in mente la messa in luce anche degli aspetti olistici propri di quello che si stava configurando come «Environmental design», ma l’azione di Derossi non si limita all’atterraggio nel dorato mondo della Grande Mela.

Presente nel 1966 all’«International Dialogue of Experimental Architecture» di Folkestone, in Gran Bretagna, insieme all’élite del progetto alternativo, importa il modello in un convegno autoconvocato nel 1969 al Castello del Valentino su «Architettura: Utopia e/o Rivoluzione», che organizza e amministra, insieme al suo gruppo che include anche la moglie Graziella, con lo scopo di portare l’architettura a essere uno dei possibili «cani da guardia del sistema».

Nella Triennale del 1973 il gruppo presenta un documentario, «Il design nel processo di plus valore», realizzato con la cinepresa in una mano e i Grundrisse nell’altra. Azioni di rottura, nello spirito dei tempi, ma con un orizzonte che allo sberleffo anticonvenzionale aggiunge sostanza e riflessione. Riflessioni che trovano applicazione nella professione e nel magistero, che si sviluppano dagli anni Settanta in poi con una articolata serie di opere pubbliche e private in cui la militanza diventa discorso progettuale e risposte articolate.

Chi si congeda oggi da Derossi, a seconda del punto di osservazione, può raccogliere il suo legato grazie ai diversi esiti del suo lavoro improntato, per sua stessa dichiarazione, a una «Architettura narrativa». Scuole (1979) che raccontano di bambini delle periferie e delle occasioni che devono ricevere, la torre di Berlino (1987) che avoca agli architetti la missione, forse, impossibile di plasmare modi oltre che luoghi fino al complesso del Villaggio Olimpico di Torino (2006) pensato per un non facile riutilizzo, che racconta i movimenti degli abitanti dentro la città, a sua volta in movimento. Storie che per loro natura rimangono con un finale aperto, ma che portano sempre una merce piuttosto rara: le idee.

Il Piper Club di Torino (1966)

Altri articoli dell'autore

Dal catalogo dei mobili progettati dallo scultore minimalista emerge un pensiero antitetico rispetto al culto dell’aura su cui prospera tanta parte del mercato dell’arte-design