Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Silvia Mazza, Leandro Janni, Gianfranco Zanna

Leggi i suoi articoliPalermo. La controversa gestione dei beni culturali e ambientali in Sicilia è caratterizzata da incertezze, ambiguità e contraddizioni.

Da un lato, le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, che annunciano una fumosa riforma pseudo copia di quella Franceschini, per cui la direzione dei parchi archeologici andrebbe a direttori-manager esterni all’Amministrazione; dall’altro, al contrario, il suo silenzio su un argomento di particolare rilevanza per il patrimonio culturale siciliano, il mancato reinsediamento da ben sette anni del Consiglio regionale dei Beni culturali e Ambientali, ci invitano ad alcune riflessioni.

In merito alla prima questione, una norma inserita nella Finanziaria appena inviata all’Ars, prevede che si possa conferire «l’incarico di guida dei parchi archeologici con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura». Il compenso sarebbe «quello stabilito dalla legge Franceschini », per un «tetto pari a 240mila euro l’anno». La copertura finanziaria sarebbe assicurata dalle entrate dei parchi archeologici.

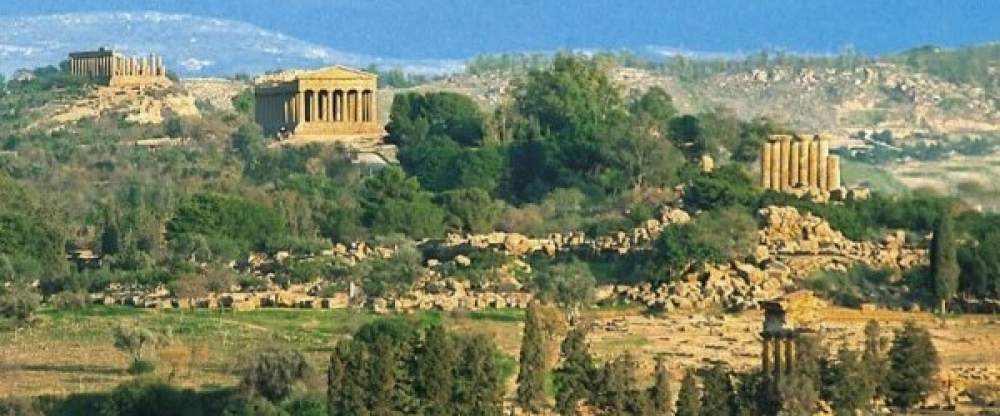

Già, ma di quali parchi si sta parlando? La «riforma» (da estendere, in seconda battuta, anche ai recenti poli museali) per ora sarebbe limitata ai soli tre istituiti e dotati di autonomia finanziaria. Solo che insieme alla Valle dei Templi e Selinunte, ci si dimentica di Naxos, nato nel 2007 e dall’estate scorsa dotato di autonomia, mentre si annovera quello di Segesta, che invece è stato solo perimetrato. Lo chiarisce la recente inchiesta da cui emerge un quadro a dir poco caotico di tutto il sistema dei parchi archeologici siciliani, la cui effettiva istituzione resta al palo proprio perché Crocetta temporeggia nell’insediare il Consiglio dei Beni culturali.

Ma «refusi» a parte, in quali condizioni sarebbero chiamati ad operare questi direttori esterni? La questione richiede in Sicilia la valutazione di una pluralità di fattori che supera esponenzialmente i fronti di criticità già considerati sullo scenario nazionale alla vigilia del concorso internazionale per direttori delle eccellenze museali del Bel Paese. Quali risorse finanziarie verranno messe a disposizione di questi nuovi dirigenti per far decollare i parchi finché non saranno in grado di gestirsi autonomamente?

Nel bilancio 2016 sono stati stanziati per i beni culturali appena 1,2 milioni di euro. Un solo esempio: appena 4mila euro assegnati al polo museale di Catania che «non bastano, lamenta la direttrice Maria Costanza Lentini, nemmeno per cambiare le lampadine o comprare la carta igienica». A questi nuovi direttori sarà poi chiesto di districarsi nelle pastoie burocratiche e complessità delle trattative sindacali; avranno «in dotazione» personale invecchiato e demotivato, numericamente sottostimato e col blocco del turn-over. Poi tutto dipende dal significato che si intende attribuire alla parola «autonomia», in un settore in cui l’interferenza politica esterna è sistemica.

Di queste e altre questioni sul piatto, però, Crocetta ha dichiarato di dover ancora discutere con l’assessore ai Beni culturali, Carlo Vermiglio, perché la norma è stata approvata in Giunta in sua assenza (!). L’assessore è quello che sulla «Gazzetta del Sud» (27 gennaio 2017) in un eccesso (o accesso) di narcisismo personalistico ha affermato che sia sua «l’idea di fare i parchi e renderli autonomi», e introdotto l’altra sua «idea» di «gestione aziendale» dei parchi. Siamo lieti di apprendere che rifuggano da lui atteggiamenti «puristi» di sorta nella considerazione della possibilità di ricadute economiche nella gestione dei beni culturali, ma altra cosa è svilire quei beni stessi nell’ottica aziendalistica che non esplicita e che era stata ben diversamente inquadrata dal legislatore nel 2000, quel Fabio Granata che ebbe «l’idea» che lui oggi si attribuisce (il riferimento è alla legge istitutiva dei parchi archeologici n. 20/2000).

Che cosa succede, quindi? Che Crocetta, quello che non insedia il Consiglio dei Beni culturali, organo che servirebbe a istituire tutti i parchi archeologici siciliani, parchi che dovrebbero essere guidati da questi superdirettori, annuncia una riforma al motto di: prima facciamo il manager, poi il parco!

Passiamo, quindi, alla seconda questione. A quasi un anno dall’avvio dell’iter che avrebbe dovuto reinsediarlo, questo Consiglio, forte è la condanna nei confronti dell’indifferenza dimostrata dal presidente verso quest’importante organo. Organo ancora in attesa di un suo decreto di nomina. È dell’aprile scorso, infatti, la proposta di ricomposizione inviata dall’assessore Carlo Vermiglio alla Giunta di Governo, in attuazione a quanto previsto dall’art. 61 della Legge regionale del 7 maggio 2015 n.9 (Legge di stabilità regionale). Proposta che fu poi trattata l’11 ottobre scorso in Commissione Cultura dell’Ars-Assemblea regionale siciliana.

Un’indifferenza dovuta, è lecito ritenere, non tanto a scarsa considerazione nei riguardi di quest’organo «strategico», quanto piuttosto, al contrario, al fatto che gli venga riconosciuto un ruolo consultivo altamente scomodo. Il Consiglio, infatti, esprime indicazioni e pareri praticamente su ogni aspetto delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, come pure, negli ambiti di sua competenza, sulla programmazione della Regione e la relativa attuazione, ma anche sul risanamento e la destinazione dei centri storici o la difesa e la valorizzazione delle coste, come stabilito dall’articolo 6 della legge regionale n.80 del 1977, una delle due leggi con le quali quarant’anni fa è stato costruito un sistema dei beni culturali alternativo a quello dello Stato.

Scomodo perché la sua composizione pluralista non mette al riparo dal dissenso chi si è adagiato nell’esercizio monocratico del potere. Perché a differenza dell’omologo organo presente nello Stato (il Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici), che è consultivo del ministro, quello regionale è consultivo proprio del presidente, che lo nomina con suo decreto, che lo presiede, partecipa ai lavori e lo convoca. Vale la pena sottolineare quest’ultimo passaggio: la legge regionale non dice in nessun punto che il Consiglio è consultivo dall’assessore ai Beni culturali (che nella Regione autonoma corrisponde al ministro) o convocato da quest’ultimo. A convocarlo è il presidente «almeno una volta ogni trimestre e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti», come recita la suddetta legge del ‘77. È come se il Consiglio superiore dei Beni culturali ed ambientali venisse convocato dal presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio siciliano, insomma, a differenza di quello dello Stato, è dichiaratamente (lo stabilisce la legge regionale) tenuto a vista dal presidente della Regione. Quanto meno singolare per un organo consultivo a carattere tecnico-scientifico. E, infatti, questa definizione riguarda l’altro Consiglio, quello Mibact (Dpcm 29 agosto 2014, n. 171, art. 25, c. 1), non quello siciliano. La legge del 1977 ne indica la composizione, le funzioni, ma non lo definisce. Possiamo desumere, allora, che oltre al ruolo del presidente della Regione, la compresenza di «tecnici» e politici lo configuri piuttosto come un organo ibrido. Caratteristica confermata nella nuova composizione. Non è corretto, infatti, come dichiarato nel comunicato stampa diramato dall’Assessorato, che la componente politica sia stata «snellita», riducendola da 20 membri a «soltanto» 4 (in realtà 5, ivi comprendendo il presidente), perché quello che va considerato è il rapporto numerico in proporzione al numero complessivo dei membri, che non è stato sostanzialmente variato, permanendo, se non addirittura accrescendo, la rappresentanza, eccessiva e ingombrante, accordata ai secondi: 5 su 15 sono politici, un terzo. Se prima la legge ne prevedeva ben 20 su 53, è vero, però, che non sono (quasi) mai stati presenti i nove rappresentanti che l’Ars dovrebbe eleggere al suo. Nel Consiglio Superiore, proprio perché si tratta di un organo consultivo a carattere tecnico-scientifico, non troviamo nessun politico, ministro dei Beni culturali compreso.

Non tocca a noi, in questo contesto, valutare nel merito la scelta fatta all’epoca dal legislatore siciliano che immaginando un Consiglio come un luogo in cui dovevano essere contemperate le ragioni e gli indirizzi politici insieme con le prescrizioni provenienti dagli specialisti, sembrò voler accordare un valore rilevante, inserendole in un quadro di governo regionale, a questioni oggi relegate, invece, in second’odine dall’attuale corso, come la tutela dei beni culturali, il risanamento e la destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste, l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei, gallerie e biblioteche, prestiti di beni, concessioni di scavi, concessioni demaniali etc. Oggi, di certo, questa prossimità di «tecnici» e politica non depone certo bene per una Regione alla quale il Rapporto sulla corruzione politica del Paese, realizzato dalla Fondazione Res (Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia), assegna il terzo posto, dopo Campania e Lombardia.

Né mancano le contraddizioni determinate da questo assetto ibrido. Tra i 5 politici, figura pure l’assessore ai Beni culturali, il quale, quindi, dovrebbe esprimere un parere a se stesso qualora debba interpellare il Consiglio per un prestito di un’opera d’arte o per l’istituzione di un parco archeologico. Quest’ultimo caso, inoltre, apre a un’altra osservazione. Va considerato, infatti, che la nuova composizione annovera «un dirigente responsabile di struttura intermedia del Dipartimento regionale dei Beni culturali», dicitura generica che non assicura affatto la presenza di un archeologo, in un’isola che si segnala per un patrimonio culturale archeologico imponente, nonché principale attrattore turistico, che accoglie oltre l’80% per cento del flusso complessivo di visitatori annualmente registrato dai 122 siti regionali. Potrebbe essere scelto un architetto, uno storico dell’arte, nella migliore delle ipotesi, ma le aberrazioni consentite dalla legge 10/2000 sulla dirigenza unica, potrebbero legittimare profili alquanto «eccentrici» di cui è lunga la casistica tra direttori di parchi, musei e soprintendenze. Detto altrimenti, la presenza di un archeologo, uno storico dell’arte o di un architetto non dovrebbe l’uno escludere l’altro. Quando, invece, avrebbe dovuto essere valutata la presenza di eminenti personalità del mondo della cultura, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, così come previsto nel Consiglio Superiore. Al loro posto, chi? architetti, ingegneri e avvocati, nominati dai rispettivi ordini.

Ma quali le ripercussioni, in particolare, della mancata previsione della figura specialistica proprio dell’archeologo? Riprendiamo il caso particolarmente spinoso dei parchi archeologici, per lo più ancora in via di istituzione o già istituiti, secondo iter amministrativi imperfetti e un’interpretazione variabile della legge regionale (Legge Granata) riconducibili al mandato dell’allora assessore al ramo Mariarita Sgarlata (primo Governo Crocetta), che li rende annullabili. Dal momento che per istituirli correttamente la legge richiede il parere del Consiglio, bisognerà ogni volta convocare un esperto esterno perché la ricomposizione del Consiglio non prevede in maniera specifica un archeologo?

E ancora. Se la composizione originaria era pletorica, davvero poco rilevante sembrava la presenza di un rappresentante di Italia Nostra (o, in ogni caso, di un’altra associazione culturale e ambientalista, come ad esempio Legambiente) da cui la decisione di depennarla?

Appare invece opportuno l’inserimento di un componente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, in conformità proprio con la legge del 1977. All’art. 7, quest’ultima, infatti, recita: «In considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali della Regione, ed al fine di garantire omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il Consiglio regionale chiede pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali in materia di concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze, nonché su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno». Verrebbe da osservare che, a ridosso del momento storico in cui erano state trasferite alla Regione autonoma tutte le competenze in materia di beni culturali (1975), si era nondimeno rafforzata la volontà di uniformarsi agli indirizzi nazionali. Lo confermerebbero anche le parole consegnate diversi anni dopo, nel 1991, al Rapporto sui beni culturali in Sicilia dal padre fondatore dell’autonomia nel settore, Alberto Bombace, primo dirigente regionale dell’autonomo assessorato ai Beni culturali, che scriveva: «Noi siamo fortemente convinti che, pur avendo una competenza specialissima nel settore, dobbiamo più che mai raccordarci con lo Stato, per un’unitarietà di indirizzo metodologico e scientifico».

Anzi, nell’ottica di un rapporto di reciprocità per favorire indirizzi omogenei a livello nazionale, sarebbe auspicabile che alla presenza nell’organo siciliano di un componente del Consiglio Superiore corrispondesse un componente siciliano in quello statale, come era previsto dal comma q dell'art. 4 della l. r. 80/1977 (tra i componenti del Consiglio regionale annovera «il rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali»). Senonché, la ricomposizione che ha riguardato da un paio d’anni anche il Consiglio Superiore (stabilita dall’art. 25 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto2014, n. 171) non prevede più la presenza di un rappresentante delle Regioni italiane, che poteva essere «anche» un siciliano. Mentre avrebbe dovuto esserlo «insieme», data lo status speciale della Regione in quest’ambito.

Ma nulla di tutto questo è all’ordine del giorno dell’attuale Governo Crocetta: non una ridefinizione più razionale ed efficace del Consiglio, non la volontà di raccordarlo con l’omologo organo ministeriale per contribuire a rendere più omogenee le politiche culturali sull’intero territorio nazionale, non l’azione più immediata, reinsediarlo (l’Assessore ha dichiarato che in giunta si sarebbe «all’ultimo passaggio, per la presa d’atto»).

Solo tre nuovi direttori da intercettare tra quanto di meglio può offrire il panorama culturale nazionale e internazionale, che non si sa per quale ragione dovrebbero accettare di essere precipitati in un’isola allo sbaraglio.

Silvia Mazza

storica dell’arte e giornalista di «Il Giornale dell’Arte»

Leandro Janni

presidente di Italia Nostra Sicilia

Gianfranco Zanna

presidente di Legambiente Sicilia

Selinunte

La Valle dei Templi