Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Silvia Mazza

Leggi i suoi articoliSiracusa. Archetipo dei teatri greci di Sicilia, quello sul pendio del colle Temenite, nella città più importante dell’Occidente greco, è celebrato, fino al 30 settembre, in una mostra nel cuore di Ortigia, presso gli Ipogei di piazza Duomo: gallerie che si diramano come vene sotterranee e che collegano la piazza con le mura della Marina (si tratta solo di uno dei diversi sistemi ipogeici siracusani), scavate ed utilizzate ininterrottamente dai primi segni di civiltà fino alla Seconda guerra mondiale, quando servirono come rifugio dai bombardamenti.

«Siracusa. Alle origini del Teatro Greco», prodotta da «734 Siracusa Grecia d’Occidente», da un’idea di Fabio Granata, Monica Centanni e Manuel Giliberti, con il Patrocinio dell’Inda, Istituto Nazionale del Dramma Antico, e della Soprintendenza, presenta in un’unica narrazione una storia millenaria, quella del teatro, e insieme una tradizione centenaria, quella dell’Inda.

Archetipo il teatro, ma anche rimando, grazie allo scenario altamente suggestivo del contesto allestitivo, a uno degli archetipi museali, la tomba, col suo corredo mortuario primo luogo storico in cui avviene la tesaurizzazione, e, quindi, alle grotte, dove si manifestano le primitive forme di collezionismo. Luoghi bui e impenetrabili, le caverne sono rievocate poi nella Schatzkammer (camera del tesoro) medievale: una cripta, luogo tenebroso e segreto, perché tali sono le caratteristiche della domus aeterna, la sepoltura.

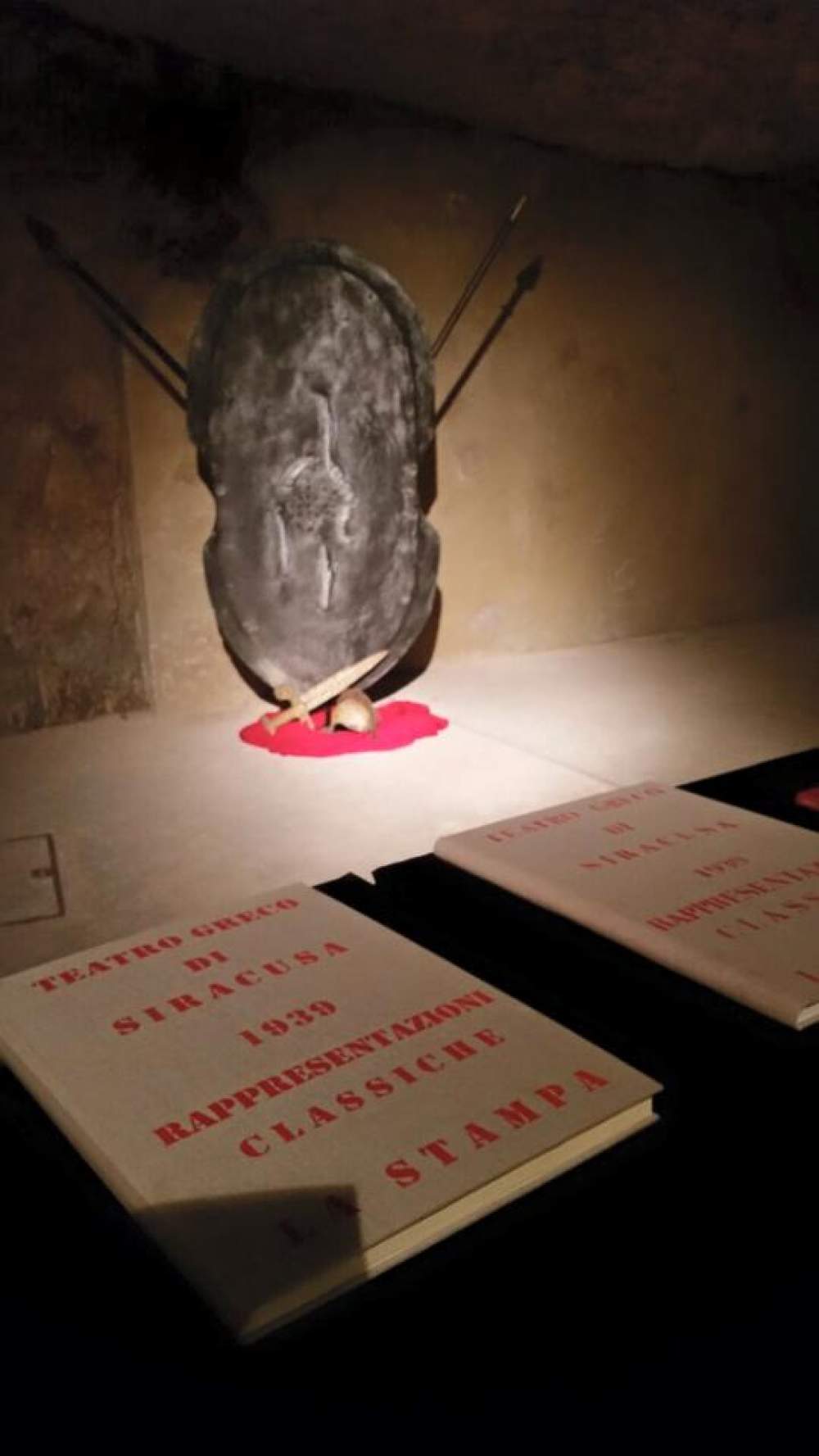

Dall’ingresso in piazza Duomo si scende nelle viscere della terra da una ripida scala. Per comprendere quale presa psicologica possa avere questa catabasi ad inferos capace di attingere alle più radicali sorgenti dell’inconscio collettivo, basti pensare al celebre esempio della piramide del Louvre, in quella discesa all’archè rappresentato dalle fondazioni dell’edificio e dagli allestimenti egizio–funerari. La scoperta, poi, dei pezzi esposti (costumi di scena, maschere e panoplie, plastici degli allestimenti, bozzetti scenici e pezzi di scenografie) avviene «labirinticamente»: il percorso è un «odòs», un viaggio di iniziazione. Sono oggetti che così recuperano quell’«aura» della bellezza, quella condizione che secondo Walter Benjamin è stata soppressa nel nostro mondo industriale dalla riproducibilità meccanica delle espressioni artistiche.

Due le sezioni in cui si articola l’esposizione. Nella prima, vengono raccontate le origini del Teatro greco e la sua storia, «forse la più tormentata e infelice, ha scritto Giuseppe Voza, che possa toccare a un monumento della cui vita conosciamo, attraverso le fonti, alcuni esaltanti momenti testimoni non solo della sua rilevanza architettonica –"maximum" lo definì Cicerone e Diodoro Siculo "il più bel teatro di Sicilia" –, ma del suo grande significato nella vita religiosa e civile di Siracusa, del suo alto prestigio internazionale come sede di rappresentazione delle opere dei grandi tragediografi e commediografi greci».

Il monumento, nei secoli, è oggetto di spoliazione, per gli usi più diversi, fino a quella massiccia compiuta da Carlo V che utilizza i blocchi di pietra della scena e della cavea superiore per la realizzazione delle fortificazioni di Ortigia. Nella sua area, nella seconda metà del XVI secolo, vengono anche costruiti tre mulini. È un inarrestabile decadimento: il passaggio dei carri, i canaloni scavati nella roccia, gli animali e anche le coltivazioni invadono e danneggiano le gradinate. Ci vorranno gli scavi sistematici di archeologi come Gaetani, Landolina, Serradifalco e Cavallari perché il teatro sia restituito nella sua autenticità. E nel secolo scorso gli studi di Paolo Orsi e Bernabò Brea sono la premessa alle intuizioni e scoperte di Voza.

La seconda sezione, quindi, è dedicata alle prime stagioni delle rappresentazioni classiche, a partire dal debutto, il 16 aprile 1914, con l’«Agamennone» di Eschilo, con cui si riportava in vita il dramma antico in quello che era il suo luogo più naturale.

Da allora a oggi, salvo le interruzioni dovute agli eventi bellici, si sono allestiti con successo cinquanta cicli di rappresentazioni classiche. Dopo la prima guerra mondiale, ricorda Manuel Giliberti, «si ricomincia con "Coefore" di Eschilo nel 1921 (quasi una prosecuzione simbolica dell’Agamennone del ’14) ed è dal ’24, con "Antigone" di Sofocle e "Sette a Tebe" di Eschilo, che prende vita l’uso di presentare due tragedie in alternanza. Il ciclo del 1939 fu l’ultimo prima del secondo conflitto mondiale e vide in scena "Ecuba" di Euripide e "Aiace" di Sofocle. Poi fu nuovamente la guerra. E solo nove anni più tardi, nel 1948, ancora una volta, la cavea del Teatro greco avrebbe riascoltato le voci dei grandi tragici. Il ciclo del 1948 avrebbe rappresentato, per molti versi, il saluto e l’addio a un modo di fare teatro e a una cultura che aveva caratterizzato la prima metà del secolo». «Fu proprio in occasione dell’"Orestea", prosegue Giliberti, allestita per la ripresa del 1948, che maturò per l’Istituto l’esigenza di rivoluzionare la propria politica culturale passando da una visione legata alla presenza del primo attore a un più moderno teatro di regia, riconoscendo dunque nella figura del regista l’elemento essenziale e più importante per garantire l’eccellenza del risultato. Si avviava così il nuovo corso che avrebbe, da quel momento a oggi, caratterizzato la storia teatrale dell’Inda».

In tempi più recenti, il rilancio dell’Istituto si ha a partire dal 2000, grazie al forte interessamento dello stesso Fabio Granata, allora assessore ai beni culturali della Regione Siciliana: «Ho nominato alla guida Walter Le Moli, ricorda il coordinatore di Green Italia, ex An, portato le stagioni alla annualità (prima erano ogni due anni), debellata ogni infiltrazione mafiosa sui servizi e coinvolti i più grandi registi, come Peter Stein e Luca Ronconi, per un rilancio definitivo». «Inoltre, prosegue, contribuii alla trasformazione in Fondazione e con i fondi comunitari feci restaurare la sede storica per ospitare il Museo e l’archivio storico dell’Inda. Tra le altre iniziative, sostenni la ripresa della Scuola che oggi prepara i giovani attori e talenti».

Nell’esposizione particolare rilievo viene dato alla figura di uno dei personaggi che hanno fatto la storia dell’Inda, Duilio Cambellotti, pittore, scultore e decoratore, scenografo, chiamato dal conte Mario Tommaso Gargallo, allora alla guida dell’Istituto, a collaborare per la prima rappresentazione del ’14 con Ettore Romagnoli, «grecista e ordinario di Letteratura greca all’Università di Catania, impegnato, ricorda ancora Giliberti, nel ruolo di responsabile scientifico (direttore artistico, diremmo oggi)», il quale, di fatto, ricopriva più mansioni. «Il Romagnoli, infatti, non solo suggerì e tradusse per l’occasione la tragedia di Eschilo, ma si occupò anche di musicarne i cori». Un binomio che rivela la brillante intuizione, di marca decisamente moderna, del Conte di puntare sulla poliedricità di entrambe le personalità.

Infine, «la mostra è stata anche occasione, sottolinea Granata, per la riapertura di un luogo da troppo tempo chiuso». Gli ipogei, infatti, appena a metà del luglio scorso erano stati restituiti alla fruizione, con un nuovo impianto di illuminazione e corredati di un apparato didattico informatizzato progettato dal Cnr, ma solo fino ad agosto e dopo essere rimasti chiusi da oltre due anni per problemi di impiantistica. La prima apertura dal secondo dopo guerra, dopo anni di oblio e svilimento agli usi più disparati, quali cantine, depositi, discariche, si era avuta solo nel 2004, a seguito di un intervento di restauro e riqualificazione, per interessamento sempre di Granata, al suo secondo mandato ai Beni culturali.

La mostra negli ipogei di Siracusa

La mostra negli ipogei di Siracusa

La mostra negli ipogei di Siracusa

Veduta aerea di piazza Duomo col palazzo Arcivescovile e sulla destra l'ingresso agli Ipogei

Fabio Granata

Altri articoli dell'autore

La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera

Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni

Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma

Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.