Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Serena Macchi

Leggi i suoi articoliPuò un museo essere una fonte di educazione, ricerca e confronto? In che modo può stimolare il pensiero critico e agevolare la comprensione del passato e del presente? L’Harvard Art Museum si colloca perfettamente in questa intersezione tra arte e conoscenza. Le sue collezioni, costituite da opere d’arte profondamente eterogenee dal punto di vista cronologico e geografico, possono essere apprezzate per la loro qualità estetica ma, anche e soprattutto, per la portata sociale, politica e per i significati che sprigionano. Il nuovo complesso museale riunisce in un’unica sede i tre musei della Harvard University – il Fogg Museum, il Busch-Reisinger Museum e il Sackler Museum. Fondato nel 1895 in concomitanza con la prima cattedra in storia dell’arte in America, oggi il vecchio edificio risulta profondamente rinnovato. Grazie a un progetto di Renzo Piano, conclusosi nel 2014, alla parte storica è stata integrata una nuova leggerissima ala vetrata di 18500 metri quadrati. Al centro, una maestosa corte interna lascia intravedere la collezione attraverso le loggiate dei piani superiori. Quest’area si trasforma anche in uno spazio ricreativo, animato da tavoli da caffè e frequentato da studenti e visitatori. In sospensione, la delicata e musicale scultura pendente «Triangle Constellation» 2015 di Carlos Amorales. Il progetto di Renzo Piano si inserisce in linea di continuità con le finalità poste dal museo. Questo non è infatti solo un contenitore per la conservazione e l'esposizione del patrimonio, ma anche un luogo dalle finalità educative, di studio e di ricerca. Così negli ultimi due piani troviamo un centro di ricerca d’arte e uno per la conservazione, insieme a spazi per lezioni e seminari. Nei sottostanti tre livelli dell’edificio sono propriamente esposte le collezioni. Partendo dall’alto, possiamo ripercorrere l’ordine cronologico incontrando preziosi manufatti appartenenti alle civiltà mediorientali e mediterranee. Le sale interne sono dedicate a Egitto, Iran e Mesopotamia, mentre nelle logge si trova la scultura classica greca e latina. Si crea così un dialogo architettonico tra le volte di gusto neoclassico, l’arte antica e l’allestimento minimale.

Scendendo lungo il percorso, al secondo piano troviamo le sale dedicate all’arte europea. Dal periodo Medievale, passando per le opere del Rinascimento italiano e olandese, fino al Romanticismo e ai quadri Preraffaelliti, si dispiegano le facoltose collezioni della facoltà. Con una loro precisa identità e storia, queste raccolte creano così un percorso ricco ed eterogeneo di grande interesse e qualità. Al piano terra troviamo un focus sull’arte contemporanea dalle Secessioni al contemporaneo. In questi spazi vengono raccontati gli sviluppi dell’arte del secolo scorso, nelle sfaccettature dei vari movimenti artistici e delle avanguardie. Ogni momento è contestualizzato da un quadro culturale degli avvenimenti importanti, storici e di gusto, che hanno influenzato le relative rivoluzioni stilistiche. In questo modo si passa dal Modernismo all’arte tra le guerre in Europa, dall’astrazione al realismo sociale, fino alle sperimentazioni degli anni ‘60. Una speciale attenzione è dedicata a Rebecca Horn (in mostra anche al Castello di Rivoli il prossimo 22 maggio), a un anno dalla sua scomparsa, attraverso una sala riservata all’archivio delle sue performance. Una sala speciale è dedicata alle riflessioni che una selezione di artisti contemporanei americani ha dedicato alla questione ambientale. Il taglio è estremamente peculiare. Si tratta di una reinterpretazione dell’eredità del disegno. Storicamente utilizzato per mappare il territorio e classificare le specie, oggi questa tecnica è utilizzata per affrontare temi legati alle appropriazioni di terra, alla crisi ecologica e al nostro rapporto, in quanto esseri umani, con il mondo “altro-che-umano”.

Accanto all’arte contemporanea troviamo raffinatissimi manufatti provenienti dalla civiltà cinese antica fino alla produzione artistica dei secoli medievali dell'Asia orientale (in particolare sculture buddiste cinesi e coreane). Le relazioni e i contesti sociali che hanno portato alla genesi di questi manufatti, così come le peripezie storiche che hanno portato la loro dislocazione nello spazio, non sono trascurate. Le sale del museo offrono una visione che va oltre la classificazione per generi artistici o tipologie di manufatti, restituendo un contesto più ampio e sfaccettato. Il percorso espositivo si configura così, per molti aspetti, come una sintesi - seppur non esaustiva - dei momenti cruciali della storia umana, intrecciata con le grandi questioni religiose, artistiche, politiche e rivoluzionarie che l’hanno segnata. Infine il museo organizza anche diverse mostre temporanee, tra queste «Edvard Munch: Technically Speaking». Visitabile fino al 27 luglio, il percorso propone uno sguardo riflessivo sulle tecniche e sulle modalità attraverso cui l’artista studiava le composizioni per le sue opere. In particolare, sono qui presentate in grande numero le prove di stampa delle incisioni, con le diversificate varianti dei colori, relative alla produzione più nota del pittore norvegese. La mostra offre dunque uno sguardo meno conosciuto sull’attività artistica di Munch, offrendo nuove prospettive interpretative per i suoi lavori.

Altri articoli dell'autore

A largo di Sacca Fisola, un ormeggio si addentra nelle acque della laguna creando un insediamento anfibio. È la 6° edizione del «Cinema Galleggiante - Acque Sconosciute» (fino al 7 settembre), un appuntamento che da cinque anni riunisce cinema e arti visive, performative e sonore, in un contesto unico, a filo d’acqua.

La curatrice di Montebelluna, classe 1969, è la nuova direttrice del MASI di Lugano. Il Giornale dell'arte l'ha incontrata a Milano

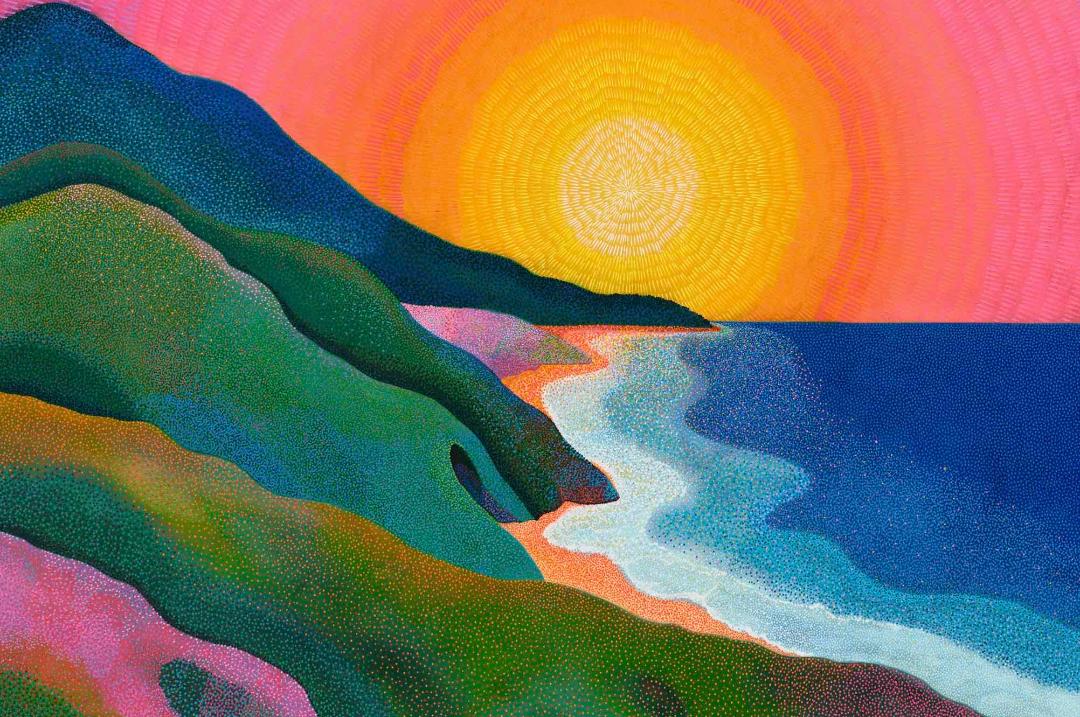

«Questo è il paradosso della mia pratica: ciò che è meccanico diventa mistico, il metodo diventa meditazione», confessa l’artista californiana. «La ripetizione del gesto e il controllo del mio processo agiscono come una sorta di architettura sacra»

Dopo il primo solo show con Gagosian a New York nel 2023, il pittore ghanese torna nella sua scuderia di riferimento, questa volta nel cuore di Mayfair, con «I Do Not Come to You by Chance»