Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliBologna. Com’è andata quest’anno Arte Fiera? Mah… Come un mantra ricorrente, un sospiro di sospensione può ben rendere l’idea della media delle opinioni. Che tutti si chiedano com’è andata, succede normalmente per gli eventi importanti, e non poteva che essere così anche per la decana delle fiere d’arte italiane, quella che ritualmente, a fine gennaio, apre la stagione delle grandi kermesse in cui il mercato si mette in scena. Tuttavia, bisogna dirlo, nel ricorrente interrogativo che serpeggiava tra corsie e padiglioni, questa volta c’era una sfumatura d’inquietudine più tangibile del solito.

Inaugurata a ridosso delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e chiusa proprio il giorno delle votazioni (decisamente le più tese degli ultimi anni, per il loro evidente riverbero nazionale), la 44ma edizione di Arte Fiera a Bologna sembrerebbe persino aver risentito di questo clima generale, assestandosi su una sorta di linea di prudenza; proprio come gli imprenditori collezionisti che, stando a quanto riportano numerosi galleristi, quest’anno non si volevano esporre troppo.

Certo è che la dimensione prevalentemente italiana della fiera sotto tutti gli aspetti (gallerie, artisti, opere, quotazioni, collezionisti, pubblico) può, almeno in parte, giustificare la difficoltà a uscire da un clima di incertezze, proiettandole su attese non del tutto soddisfatte. Le aspettative, in verità, erano alte per diverse ragioni: per il nuovo corso promesso dal direttore Simone Menegoi, stimato curatore, e dalla sua vice Giulia Bartoli; per il ritorno di alcune gallerie significative; per la volontà di tenere accesa l’attenzione su diversi nuclei tematici, attraverso le mostre organizzate non solo dentro i padiglioni ma anche, in collaborazione con il MAMbo e il progetto Art City, a profusione nella città.

Aspettativa non delusa è stata quella della partecipazione del pubblico, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno e dunque sempre molto numeroso; l’affluenza resta uno dei punti di forza di Bologna, città accogliente che, ancora molto più di Milano e Torino, riesce ad attrarre visitatori da tutto il territorio nazionale e qualcuno anche d’oltralpe.

Discorso un po’ diverso per il collezionismo: non certo molti i top player internazionali, proiettati sulle tante fiere in calendario nel mondo; presenti, soprattutto per affezione, numerosi dei collezionisti storici italiani, tra i quali si avverte, però, l’incombere di un passaggio generazionale difficile, se è vero che gli eredi sembrano più inclini a vendere i tesori di famiglia che a comprare, mentre i debuttanti puntano subito all’approccio speculativo, senza preoccuparsi di fare sistema, e cultura, con artisti e galleristi.

Restando tra i padiglioni, al netto delle contestazioni sul piano strettamente logistico e organizzativo, che pure si sono avvertite, è arrivata la conferma di un’immagine prudente, con punte alte legate agli anni Venti-Trenta (tanto Giorgio de Chirico e belle opere dei Novecentisti) e agli anni Settanta, nelle diverse declinazioni. I giovani? C’erano, poco riconoscibili, con opere ben confezionate, spesso sintonizzate sui linguaggi consacrati, che trainano il gusto dei salotti, pochi rischi, quasi nessun riflesso dei temi che angustiano la società: atmosfera ovattata, a tratti intimista, l’arte si deve pur vendere. Una sorta di scollamento manierista dal presente, che delega alle generazioni precedenti il compito di rappresentare una società che, nei fatti, è già cambiata.

Vincolati a un numero limitato di autori, per evitare il famigerato effetto bazar, in alcuni casi gli allestimenti hanno beneficiato delle sensibilità curatoriali dei galleristi. Nella sezione dedicata al moderno, molto apprezzato è stato lo stand della Galleria Russo di Roma, con opere dei maestri del «Ritorno all’ordine» tra le quali pezzi provenienti direttamente dalla collezione della Sarfatti. Poco lontano la galleria modenese di Antonio Verolino, molto soddisfatto per il riscontro ottenuto dalla selezione di grandi, coloratissimi arazzi, prodotti in Francia dallo storico Atelier Pinton: tra questi un Picasso, subito venduto, Calder, Sonia Delaunay, Paladino, con prezzi tra i 90mila e i 18mila euro.

Picasso con un disegno degli anni Trenta anche da Torbandena (Trieste) che, accanto a Zoran Music, Giorgio de Chirico e alle suggestive e rare opere del triestino Arturo Nathan (1891-1944), ha dedicato una bella monografica alla pittura gestuale dell’austriaco Hubert Scheibl (1952), con quotazioni tra 20mila e 100mila euro. Dialogo tra momenti diversi anche alla bolognese galleria Maggiore, un ritorno in fiera raffinato per Franco e Alessia Calarota, che hanno proposto una sorta di «cameo» dedicato a Giorgio Morandi, mettendo in sintonia piccole opere del maestro con belle ceramiche ispirate alle sue celebri nature morte, realizzate da Bertozzi & Casoni (18mila euro), Sissi (10mila) e Luigi Ontani (110mila).

Spazi ampi e diversi linguaggi, invece, sono stati presentati da Filippo di Carlo alla Galleria dello Scudo (Verona), che punta sul consolidamento del mercato di Giuseppe Gallo, Gianni Dessì, Giuseppe Spagnulo, Marco Gastini (opere dai 5mila ai 110mila euro), ma ha portato in fiera anche un Gastone Novelli d’impatto museale (valutazione oltre 300mila euro). Varia, tra proposte italiane e internazionali e quotazioni dai 20mila ai 300mila euro, la selezione del direttore Mauro Stefanini per Open Art (Prato) con bei pezzi astratti tra anni ’50 e ’70 di Marca-Relli, Toti Scialoja, Paul Jenkins, sculture di Francesco Somaini e un corner raffinato dedicato a Jirí Kolár. Stand classico, da fiera internazionale per Davide Mazzoleni (Torino, Londra), che ha esposto tanti autori attraenti come Hans Hartung o Alberto Burri, ma ha avuto soddisfazione anche da artisti giovani di nuova proposizione, come Andrea Francolino e David Reimondo (7-8mila euro).

Eterogeneo, ma accordato su un’attenta esposizione intonata tra bianco e nero, l’ampio stand allestito da Lorenzo Poggiali (Firenze, Milano, Pietrasanta), tra il rigore concettuale dell’Arte povera e una Venere pudica tatuata in marmo di Fabio Viale proposta a 180mila euro. Linea di totale coerenza linguistica, invece, per Giorgio Ferrarini (Legnago, Vr) che propone una vetrina sulla Pittura analitica, promuovendo la continuità tra due generazioni di artisti, con prezzi dai 60mila ai 4mila, passando dagli ormai storicizzati come Claudio Olivieri a Sonia Costantini e Domenico D’Oora.

Il giovane Davide Paludetto, attento a rilanciare la ricerca di una stagione importante e ancora da valorizzare, ha scelto di raccontare la storia dell’arte negli anni Ottanta-Novanta nella sua Torino, con opere imponenti di autori della galleria come Sergio Ragalzi, Salvatore Astore, Ferdi Giardini e una suggestiva (fotografatissima) installazione di Paolo Grassino (prezzi da 15mila a 50mila euro).

Tra i ritornati dopo molti anni di assenza da Bologna, il torinese Giorgio Persano con un allestimento dominato da due specchi recenti di Pistoletto, e una selezione ben misurata di artisti della galleria con valutazioni tra 40mila e 60mila euro, tra i quali Paolo Cirio (1979), ora attivo a New York. Ed è tornato dopo dieci anni anche Francesco Pantaleone (Milano, Palermo), che ha presentato opere di Stefano Arienti, Liliana Moro e della bolognese Eva Marisaldi (1966), un ricamo su tessuto valutato 9mila euro, segno di un crescente mercato per l’artista, quest’anno incaricata dall’ente organizzatore del progetto diffuso Welcome, del quale facevano parte i grandi dirigibili gonfiabili coperti con teli ricamati che accoglievano i visitatori all’ingresso, accompagnandoli con un’idea di leggerezza e nostalgia infantile.

Al di là delle nostalgie, come sono andate le vendite? Tutto sommato, facendo la media tra i contenti e gli sconfortati, pare abbastanza bene, bollini se ne sono visti, soprattutto sul consolidato. Bologna, insomma, tiene in qualche modo la posizione, ma è corale l’osservazione che ci sarebbe ancora molto da fare, per inserirla nel sistema dinamico e più internazionale che molti chiedono. Le idee in proposito sono tante, a partire da un passo semplice e fattibile: il ritorno del lunedì, quel giorno in più di fiera, senza pubblico di massa, sempre privilegiato dai veri «addetti ai lavori», nel quale un tempo si chiudevano i giochi e gli affari più intriganti, e che, quest’anno, è mancato a tutti.

Altri articoli dell'autore

Una mostra nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna celebra un maestro della fotografia italiana attraverso una serie di scatti a colori del 1972

Mentre il museo della manifattura è in ristrutturazione, alcune opere trovano il modo di essere esposte nell’istituzione, casa della ceramica, in provincia di Ravenna

A Firenze è in corso il primo ciclo di lezioni ideato dal noto coreografo e destinato a operatori e curatori museali, per imparare ad «abitare» il museo attraverso il corpo

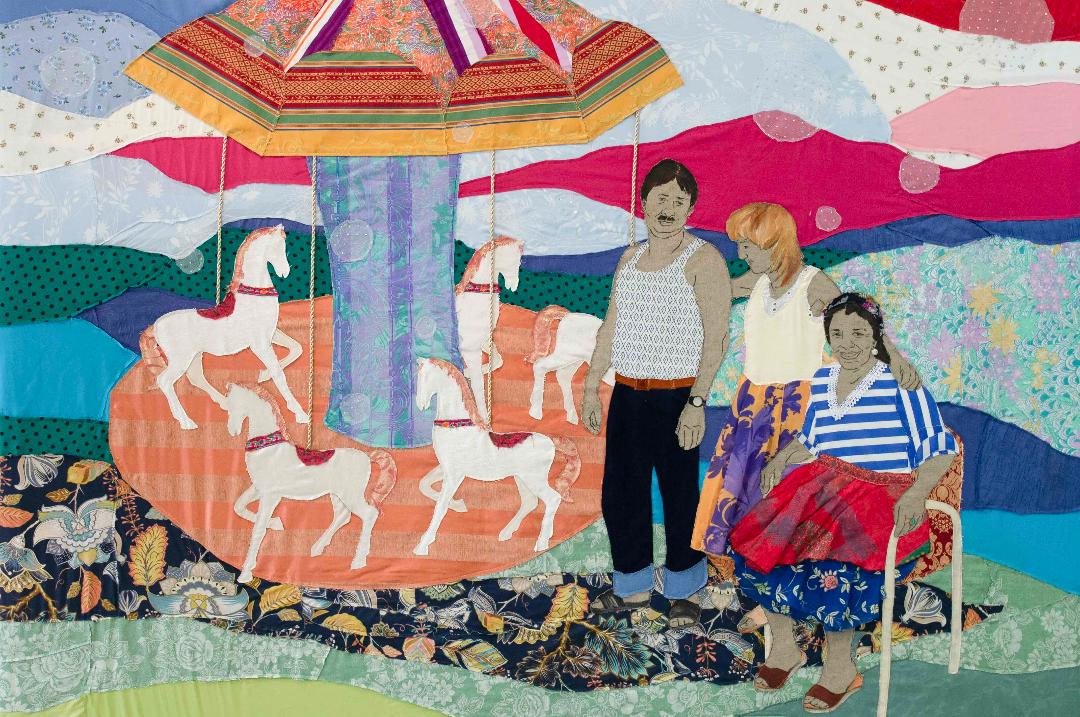

Per la Collezione Maramotti di Reggio Emilia l’artista, che ha rappresentato la Polonia alla Biennale di Venezia nel 2022, ha concepito una mostra a partire dalla raccolta di immagini, racconti e documenti relativi alla storia italiana di Rom e Sinti